2009年05月31日

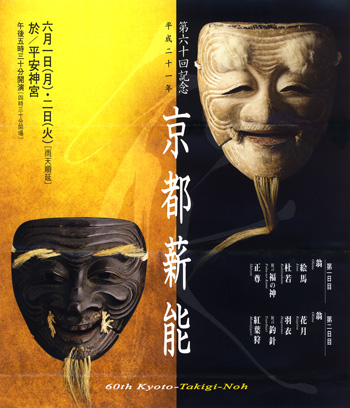

薪能 狂言「福の神」

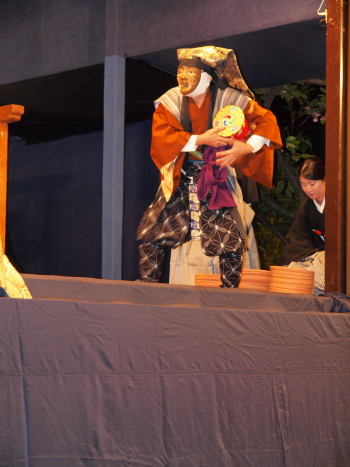

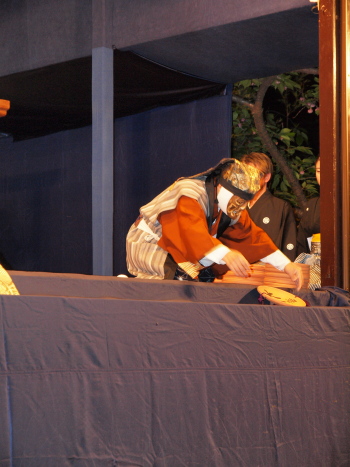

薪能 「杜若」のあとは、狂言「福の神」です。

年の暮れ、福の神に参詣に行った二人の男が「福は内」と豆を打って囃しているところへ、福の神が笑いながら現れます。毎年参詣するので感心なことだと言い、神はお神酒を催促し、日本中の神に供え、自分も飲みます。

豊かになりたいという二人に、福の神はその秘訣を歌いながら教えます。元手は金でなく心の持ちようだと説き、早起き、慈悲、夫婦円満を推奨し、最後に福の神にイヤというほど酒を供えるならば、豊かになりますよと言って、再び大きな声で笑って終わります。

福の神のこの上なく福福しい笑い声が幸せを招き、見る人の心を明るくするという縁起のよい狂言です。

この狂言では、通常、専用の目も口元もにっこり笑っている「福の神」の面を使いますが、今回、福の神を演じるのは、人間国宝の茂山千作さんです。もうまさに、お面いらないでしょうといった感じですよね。素のまま、福の神です。高らかなその笑い声も、もうぴったりの役どころです。そういう意味で、とっても楽しみな演目です。

このところの不景気や、社会の不安定な空気を、千作さんのパワーで吹き飛ばしていただきたいものです。

- Permalink

- by zuzu

- at 09:10

- in 015コンサート・観劇

- Comments (0)

- Trackbacks (0)

千両なすと比べると少し首が太く、ぽっちゃりしたおしりの丸い感じです。

千両なすと比べると少し首が太く、ぽっちゃりしたおしりの丸い感じです。

明治7年(1874年)アメリカより帰朝した新島襄が、翌年この地に同志社英学校を開校。

明治7年(1874年)アメリカより帰朝した新島襄が、翌年この地に同志社英学校を開校。

八重さんが、同志社の学生のために作って、鍵のかかるこの戸棚にしまっておいた御菓子を甘いもの好きの襄が、1人で食べてしまったそうです。

八重さんが、同志社の学生のために作って、鍵のかかるこの戸棚にしまっておいた御菓子を甘いもの好きの襄が、1人で食べてしまったそうです。 襄の死後、改造した茶室

襄の死後、改造した茶室

廊下

廊下

床の四角い板は、はずすとセントラルヒーティングの吹き出し口になります。

床の四角い板は、はずすとセントラルヒーティングの吹き出し口になります。

高さは夫人にちょうど良いように造られています。

高さは夫人にちょうど良いように造られています。

弘仁10年(819)に弘法大師が唐より持ち帰った石で、地蔵尊を刻み、寺を開いたという事です。この地蔵さんは、本来、苦抜き地蔵という名前が、正しいのですが、現在では、釘抜き地蔵の名で親しまれています。

弘仁10年(819)に弘法大師が唐より持ち帰った石で、地蔵尊を刻み、寺を開いたという事です。この地蔵さんは、本来、苦抜き地蔵という名前が、正しいのですが、現在では、釘抜き地蔵の名で親しまれています。

地蔵堂の壁に、お礼の絵馬(釘抜きに二本の釘)が掛けられています。

地蔵堂の壁に、お礼の絵馬(釘抜きに二本の釘)が掛けられています。

紅葉の頃には、人が多すぎてこの参道もなかなか写真が撮れません。

紅葉の頃には、人が多すぎてこの参道もなかなか写真が撮れません。

帰り道の塀のデザインが綺麗でした。

帰り道の塀のデザインが綺麗でした。

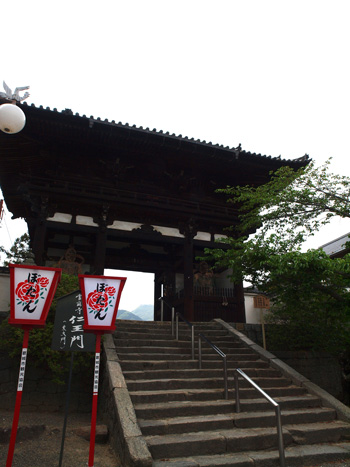

山門から引き摺り下ろされた木像は、一条戻橋のたもとで磔にされ、聚楽屋敷内で切腹した利休の首は木像の下に晒されたということです。

山門から引き摺り下ろされた木像は、一条戻橋のたもとで磔にされ、聚楽屋敷内で切腹した利休の首は木像の下に晒されたということです。

こちらは、小賀玉(オガタマ)の木です。招霊(おぎたま、霊を招くの意)が、なまったものとも言われています。樹高約13mで一説では樹齢800年と言われています。

こちらは、小賀玉(オガタマ)の木です。招霊(おぎたま、霊を招くの意)が、なまったものとも言われています。樹高約13mで一説では樹齢800年と言われています。

伴緒社(とものおしゃ)

伴緒社(とものおしゃ) 源為義と源為朝の親子を祀っています。

源為義と源為朝の親子を祀っています。

これは平安神宮内のものです。

これは平安神宮内のものです。 生没年不詳ですが、天延二年(974)~天元元年(978)の間の生まれとするのが通説だそうです。中古三十六歌仙の一人です。

生没年不詳ですが、天延二年(974)~天元元年(978)の間の生まれとするのが通説だそうです。中古三十六歌仙の一人です。

式部千願観音

式部千願観音

ネモフィラ(ルリカラクサ)

ネモフィラ(ルリカラクサ)

スヴニール ドゥ アンネフランク(通称アンネのバラ)

スヴニール ドゥ アンネフランク(通称アンネのバラ)

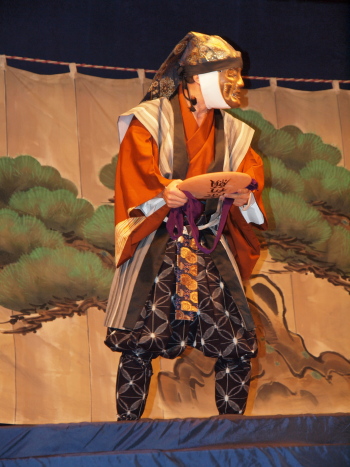

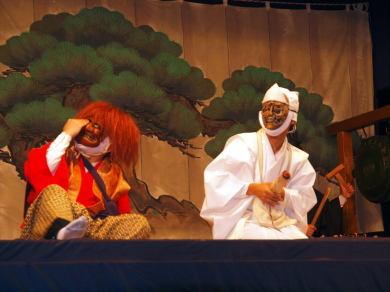

見舞いの訪れる渡辺綱と平井保昌

見舞いの訪れる渡辺綱と平井保昌 能の舞台では、見舞いに訪れるのは、胡蝶という侍女で、もう少し妖しく色っぽい感じになります。

能の舞台では、見舞いに訪れるのは、胡蝶という侍女で、もう少し妖しく色っぽい感じになります。 二人の下がったあとに、僧に身を変えた土蜘蛛の登場

二人の下がったあとに、僧に身を変えた土蜘蛛の登場 頼光は名刀「膝丸」で戦いますが、取り逃してしまいます。私も肝心の蜘蛛の糸のシーンを撮り逃してしまいました(^^)

頼光は名刀「膝丸」で戦いますが、取り逃してしまいます。私も肝心の蜘蛛の糸のシーンを撮り逃してしまいました(^^) 騒ぎを聞き駆けつけた渡辺綱と平井保昌は、松明を持って血の跡を辿り、土蜘蛛退治に出掛けます。

騒ぎを聞き駆けつけた渡辺綱と平井保昌は、松明を持って血の跡を辿り、土蜘蛛退治に出掛けます。

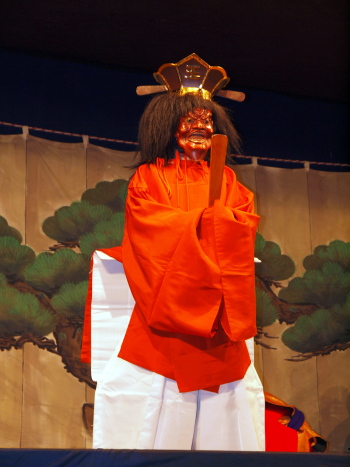

土蜘蛛登場

土蜘蛛登場

ついに土蜘蛛を切り伏せます。

ついに土蜘蛛を切り伏せます。

鞨鼓を一番の棚に飾りつけ、そのまま寝込んでしまいます。ほうらく屋が、遅れてやってきます。

鞨鼓を一番の棚に飾りつけ、そのまま寝込んでしまいます。ほうらく屋が、遅れてやってきます。

鞨鼓屋に先を越されたことに気づき、一番になれなかった事をくやみます。

鞨鼓屋に先を越されたことに気づき、一番になれなかった事をくやみます。

鞨鼓屋の寝ているすきに鞨鼓を下げ、ほうらくを一の棚に飾って、一番に来たように装い、寝てしまいます。

鞨鼓屋の寝ているすきに鞨鼓を下げ、ほうらくを一の棚に飾って、一番に来たように装い、寝てしまいます。

二人のけんかが始まります。

二人のけんかが始まります。

鞨鼓を転がし、派手な振り付けで踊る鞨鼓屋に対し、ほうらく屋は、ほうらくを割らないよう、恐る恐る踊りますが

鞨鼓を転がし、派手な振り付けで踊る鞨鼓屋に対し、ほうらく屋は、ほうらくを割らないよう、恐る恐る踊りますが 鞨鼓屋に割られてしまいます。

鞨鼓屋に割られてしまいます。

おしまい

おしまい 願い事を書いて奉納されたほうらくを舞台から落として割ります。ほうらくが割れると願い事が叶うという事です。

願い事を書いて奉納されたほうらくを舞台から落として割ります。ほうらくが割れると願い事が叶うという事です。 えんまさんと帳付が着座します。

えんまさんと帳付が着座します。

内容を読んだ帳付は、亡者が善人である事を知ります。

内容を読んだ帳付は、亡者が善人である事を知ります。 亡者を開放、鬼を懲らしめます。

亡者を開放、鬼を懲らしめます。 縛り上げた鬼の番をするよう、亡者に言いつけ、えんまさんと帳付は退場

縛り上げた鬼の番をするよう、亡者に言いつけ、えんまさんと帳付は退場 えんまさんの退場したのをいいことに、鬼はまた亡者をいじめようとしますが、巻き物の力にはかなわず

えんまさんの退場したのをいいことに、鬼はまた亡者をいじめようとしますが、巻き物の力にはかなわず 巻物を受け取るかわりに、亡者を極楽へと背負っていきます。めでたしめでたし。

巻物を受け取るかわりに、亡者を極楽へと背負っていきます。めでたしめでたし。

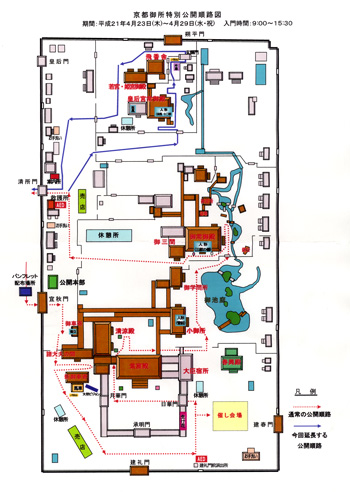

両陛下金婚のお祝いという事で、今年はいつもより順路を延長されたそうです。

両陛下金婚のお祝いという事で、今年はいつもより順路を延長されたそうです。

諸大夫の間

諸大夫の間

承明門

承明門 紫宸殿

紫宸殿

清涼殿

清涼殿

御池庭

御池庭

御常御殿と人形(三献の儀)

御常御殿と人形(三献の儀)

玄輝門内に置かれた牛車

玄輝門内に置かれた牛車 肝心の初公開らしき若宮・姫宮御殿をなんか、北向きで暗くて寒そうだなぁと思っているうちに写真を撮らずに通り過ぎてしまいました。明治天皇が、幼少期に住まわれていたそうですが、子供部屋は、やはり南向きにすべきではないかしらん。

肝心の初公開らしき若宮・姫宮御殿をなんか、北向きで暗くて寒そうだなぁと思っているうちに写真を撮らずに通り過ぎてしまいました。明治天皇が、幼少期に住まわれていたそうですが、子供部屋は、やはり南向きにすべきではないかしらん。 新緑が目に心地よかったです。

新緑が目に心地よかったです。

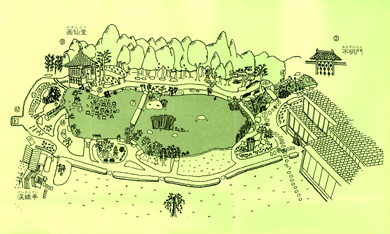

画仙堂 詩仙堂、歌仙堂と並ぶ京都三仙堂のひとつです。

画仙堂 詩仙堂、歌仙堂と並ぶ京都三仙堂のひとつです。

今後、どのようになるのか、お庭を維持した状態で、また公開してもらえるといいですね。

今後、どのようになるのか、お庭を維持した状態で、また公開してもらえるといいですね。

見頃には少し早い感じです。

見頃には少し早い感じです。

神山や 大田の沢の かきつばた

神山や 大田の沢の かきつばた

昨年5月12日の様子はこちら

昨年5月12日の様子はこちら

中将姫伝説

中将姫伝説

中将姫の像

中将姫の像

西塔

西塔

近頃では、中将姫も発展家になられたようで、草食系男子?のせんと君をデートに誘った模様ですね(^^)

近頃では、中将姫も発展家になられたようで、草食系男子?のせんと君をデートに誘った模様ですね(^^)

蝶が飛び回っていたので、一緒に撮りたかったのですが、ひらひら動き回って、全くじっとしてくれませんでした。

蝶が飛び回っていたので、一緒に撮りたかったのですが、ひらひら動き回って、全くじっとしてくれませんでした。

石楠花も少し咲いていました。

石楠花も少し咲いていました。