2017年05月13日

杜若 大田神社2017

5月8日 大田神社に立ち寄ってみました。杜若が咲き始めていました。

咲きそろうのはもう少し先なのかもしれませんが、ごそっと、抜けているところもあり、かつての美しさには及ばないかもしれません。

でも、この青さは、とても清々しい気持ちにしてくれます。

- Permalink

- by zuzu

- at 13:37

- Comments (0)

- Trackbacks (0)

2017年05月13日

5月8日 大田神社に立ち寄ってみました。杜若が咲き始めていました。

咲きそろうのはもう少し先なのかもしれませんが、ごそっと、抜けているところもあり、かつての美しさには及ばないかもしれません。

でも、この青さは、とても清々しい気持ちにしてくれます。

2017年04月22日

4月13日 半木の道から、植物園へと

こちらは、ライトがレンタルではないので、ライトアップ延長措置も自由に決められるのでしょうか。

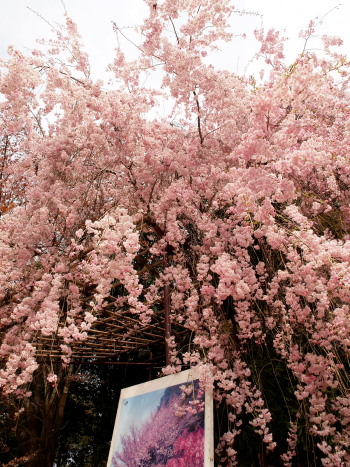

洪水のように降り注ぐ桜群です。

花菖蒲園のところにある大枝垂れは、もう見頃をすぎているのでしょうか?ライトアップには組み込まれていないエリアのようで、残念です。

北門から入り、南門を出てきました。前のグラウンドの桜も、満開

2017年04月20日

4月13日 夕刻 半木の道を散歩してみました。

今年は風の強い日が少なくて、枝垂れが撮りやすい年でした。

もうじきこの季節も終わると思うと、夕日に透ける花びらがより一層いとおしく感じられます。

北山通りまで、歩いてきました。

ちょっと植物園まで歩いてみましょう。桜のタイミングが予想より遅かったせいでしょう、ライトアップ日時が延長されたようです。

2017年04月16日

4月12日 夕刻、上賀茂神社に立ち寄りました。

斎王桜は見頃を迎えようとしていて、御所桜は色抜けし始めていました。

部分的には結構咲いています。

御所桜

風流桜

今年は結構花付きがいいですね。

みあれ桜は、少し早かったようです。

二の鳥居の横あたりに売り物の木々が並んでいました。立派な桜の木がありましたが、我が家には大きすぎでした。小ぶりの枝垂れが欲しいな~。

2016年11月04日

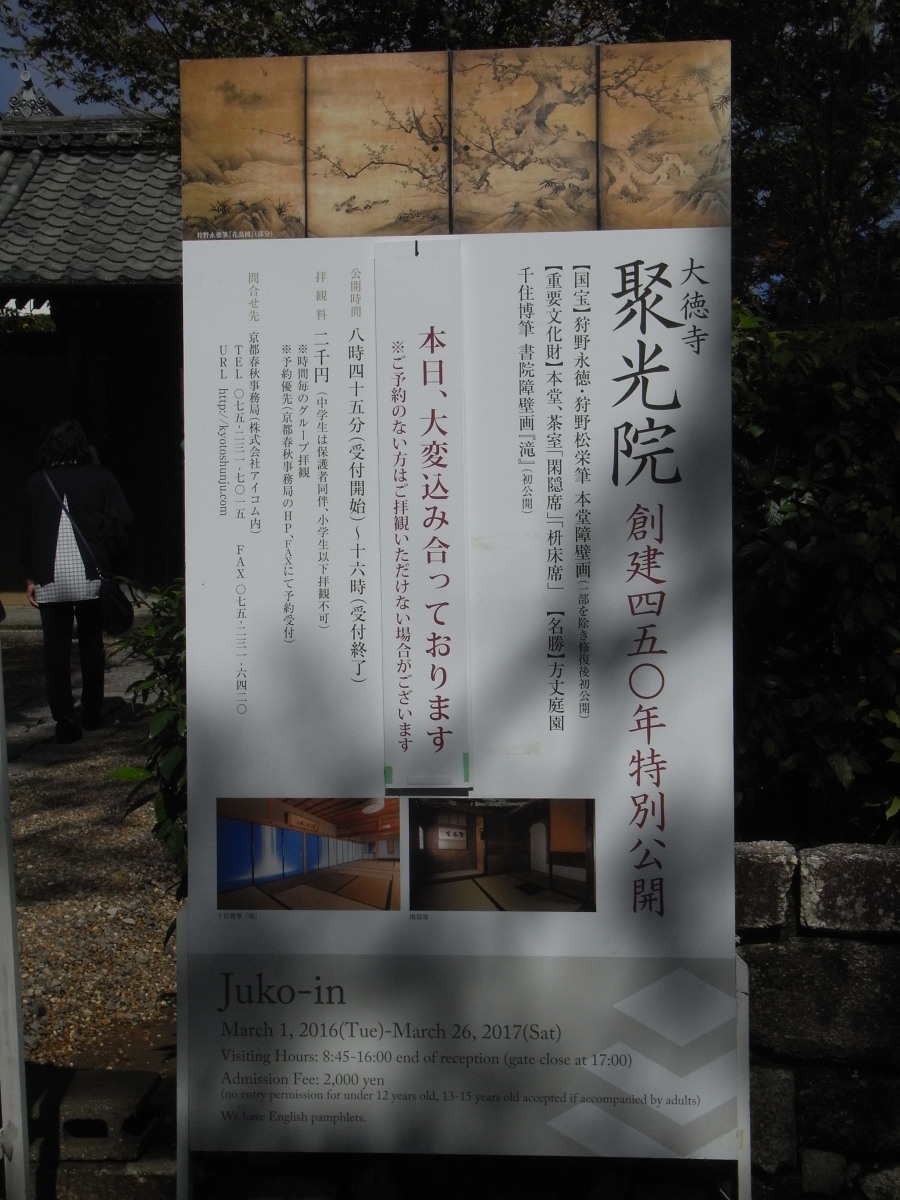

大徳寺の塔頭 聚光院が、2017年3月26日まで、創建450周年記念特別公開を開催しています。2000円という拝観料にもかかわらず、なにやら混んでいるようで、日時をネット予約しての拝観です。

京都国立博物館に寄託されていた永徳、松栄の障壁画が里帰りし、あるべき姿で見る事が出来、かつ千住博画伯の障壁画『滝』の一般初公開や、表千家7代如心斎が千利休150回忌に寄進したとされる茶室「閑隠席」(重文)の見学も出来るなどという触れ込みですが、高すぎではないかしらん?文句を言いつつも、着物を選んで、出掛けました。

「滝」に合わせて、鯉の滝登りあたりがいいかしらんと思ったのですが、持っていないので、普通に泳いでいる鯉にしてみました。

写真撮影はもちろん禁止なので、入口付近のみです。

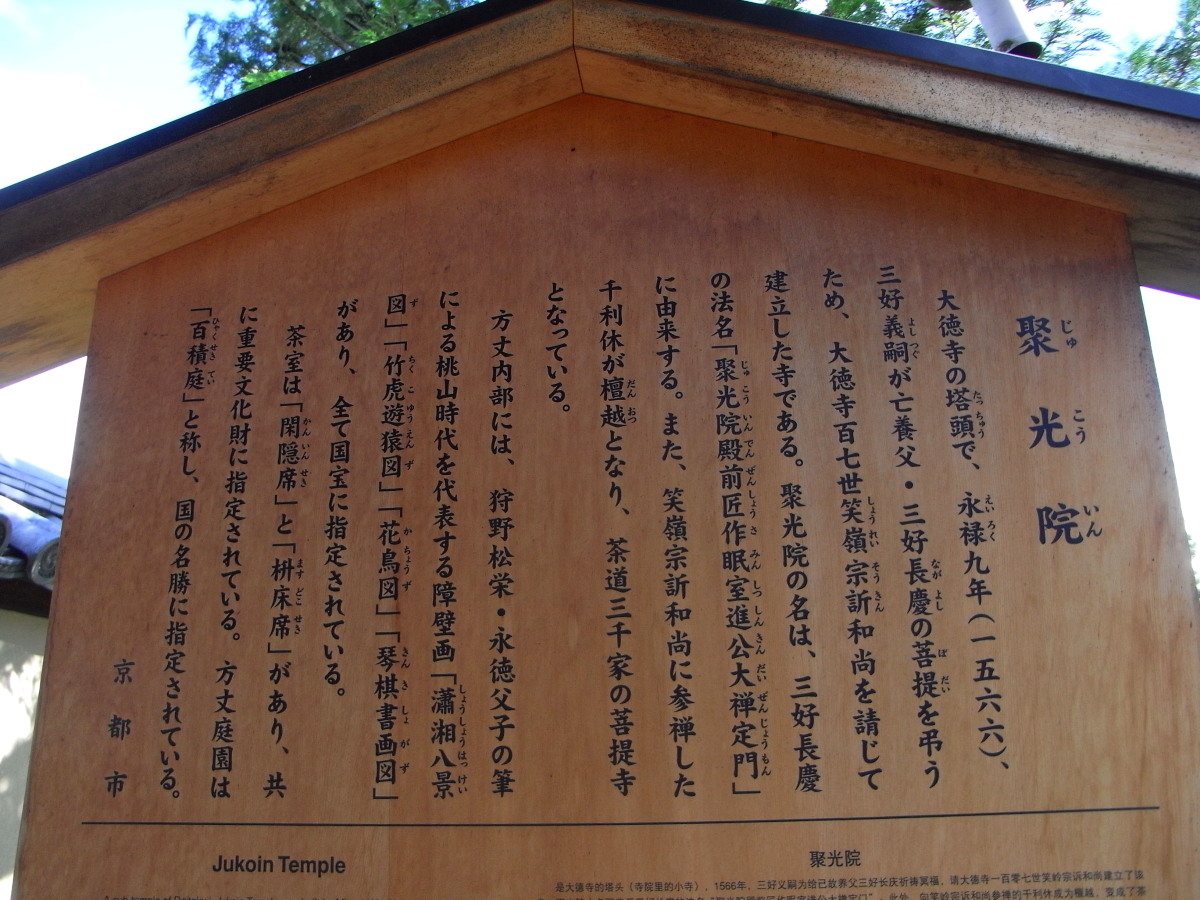

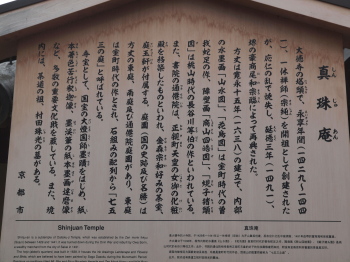

聚光院は、永禄9年(1566)、三好義継が父、長慶の菩提を弔うために、大徳寺第107世住職、笑嶺宗訢(しょうれいそうきん)和尚を開祖として創建した塔頭です。

後に、笑嶺和尚に参禅していた千利休が聚光院を自らの菩提所としたことから、表千家・裏千家・武者小路千家の三千家の代々の墓所となっていますが、今回、お墓のお参りはNGです。

以下の写真はパンフレットよりの転写です。

狩野永徳・松栄による本堂の障壁画は博物館で、すでに観た事がありますが、本堂で観るとやはり良いものですね~。その場所を考慮して描かれている事が良くわかります。

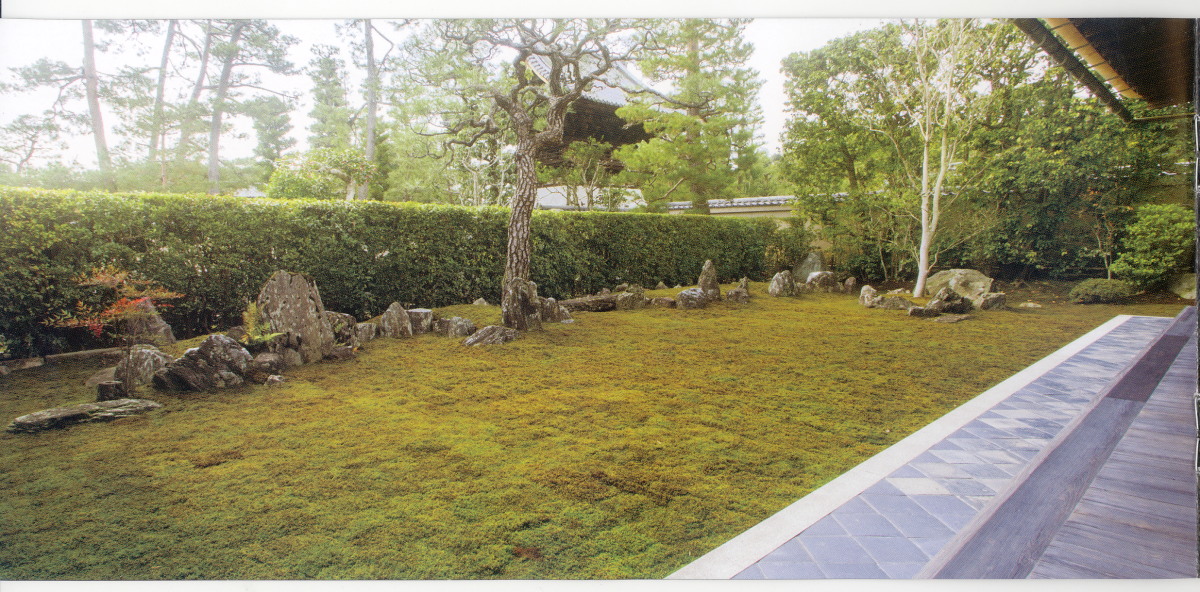

方丈庭園「百積庭」

永徳が下絵を描き、千利休が整えたという話です。

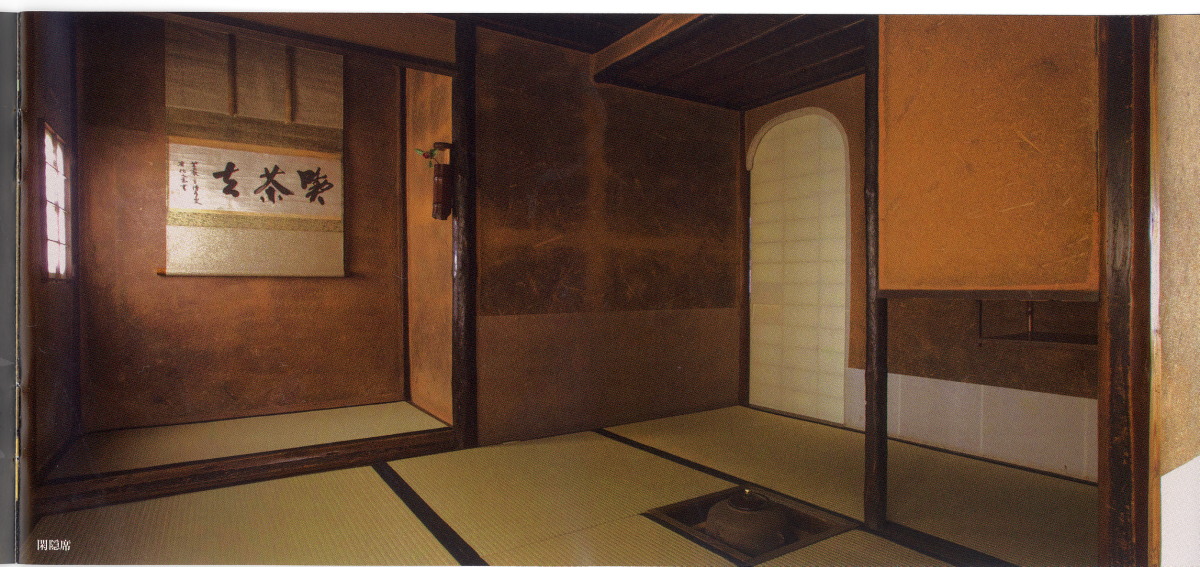

茶室「閑隠席」表千家7代如心斎が、千利休150回忌の際に寄進したと伝わる三畳の茶室で、薄暗くすっきりしたしつらえです。

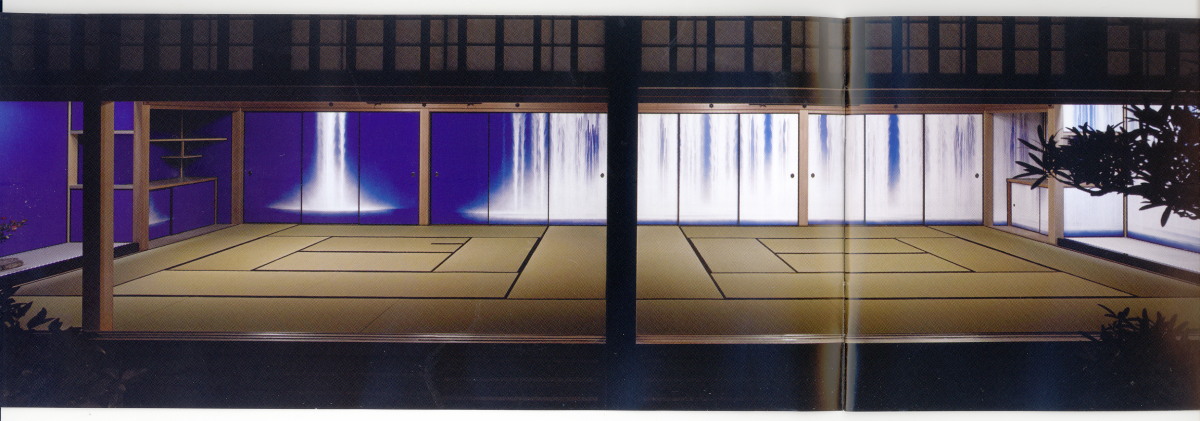

千住博画伯作「滝」

滝のシリーズも、個展会場で観た事がありましたが、大広間の襖として存在すると、またインパクトが違ってきます。ここでお茶をよばれてみたいですね~。

あちこち修復されたようで、その費用捻出の為の高額拝観料といったところでしょうか。高かったけれど、強く印象に残る拝観でした。

2016年05月27日

5月8日夕刻、大田神社に出掛けていましたが、ブログ掲載を失念していました。ちょっと、遅くなってしまいましたが、咲き始めた頃の様子です。

鹿よけのネットを張り巡らされたおかげで、今年はいい感じに咲きそうでした。

なにやら、がさごそと葉が揺れるところがあり、注意して見てみると、鴨がいるようです。

すぐにまた隠れてしまったので、ピンボケ写真になってしまいましたが…。

今年の平安神宮の薪能、1日目の演目に「杜若」が入っていました。好きな演目なので、楽しみです。

2016年04月15日

4月3日 この日、最後に訪れたのは、上賀茂神社でした。

御所桜

斎王桜は、花芽が少ないようです。

風流桜もいまひとつな状況になりそうでした。

5時に閉門となるので、中には入れませんでしたが、みあれ桜も状態は芳しくないように見えました。

2016年03月03日

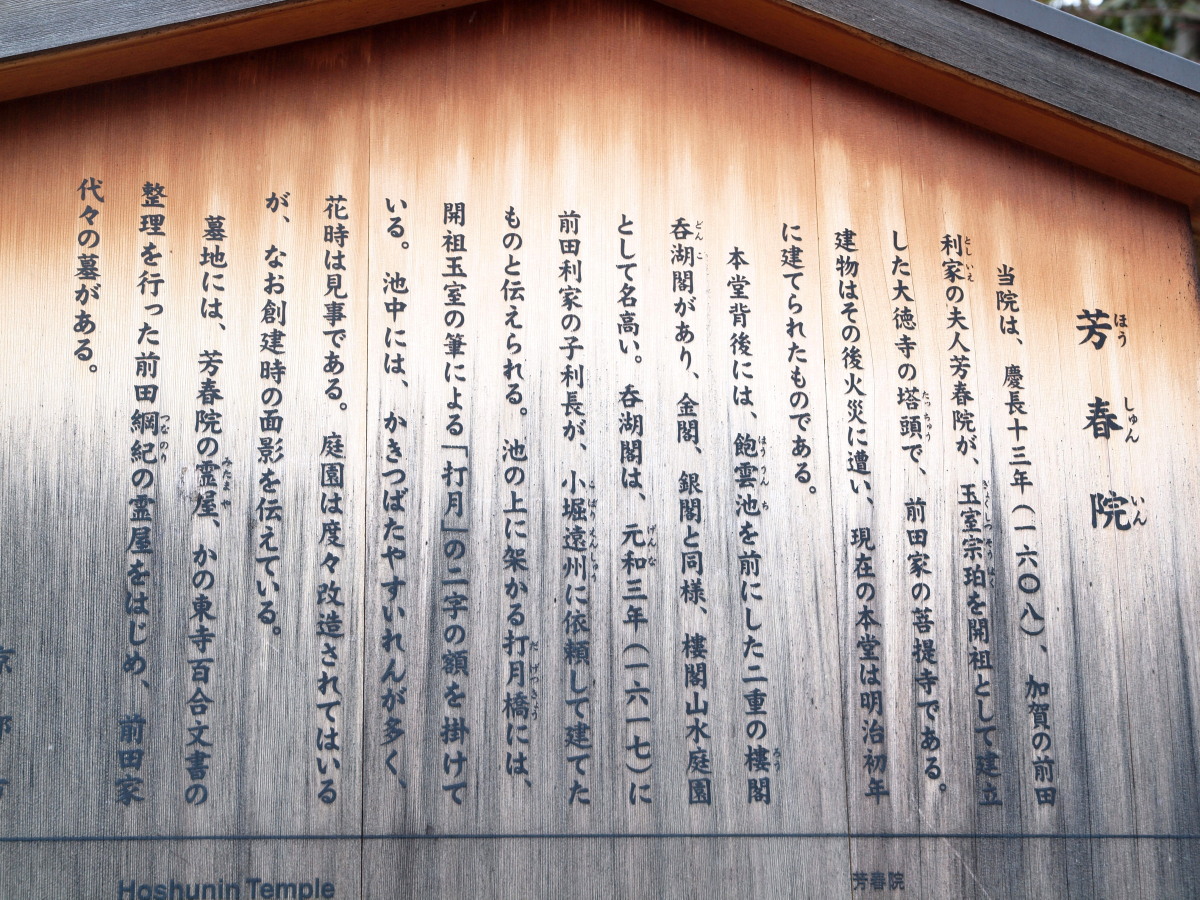

京の冬の旅 大徳寺は、本坊と芳春院です。本坊は以前に拝観しているので、芳春院にお邪魔しました。

前田利家の正室 まつさんが創建した事で有名な塔頭です。「金閣」「銀閣」「飛雲閣」と並んで「京の四閣」の一つとも称される美しい楼閣「呑湖閣(どんこかく)」があります。

楼閣の前には、「飽雲池(ほううんち)」という池があり、立派な鯉たちが泳いでいる山水庭園が広がっていましたが、撮影禁止という事でした。

本堂には、釈迦如来像や、芳春院(まつ)の木像が安置されています。袈裟姿の美しい木像でした。

2015年11月27日

もみじのトンネルを見ようと、叡電に乗ってみました。

市原駅から二ノ瀬駅の間を線路の両側のもみじが重なり合って美しく見えるという事ですが、今年はかなり期待外れのようですね。なかなか冷え込まないところへ、雨が多くて、紅葉する前に散ってしまっているようです。ぱっとしないので、そのまま電車を乗り越して、鞍馬へとやってきました。

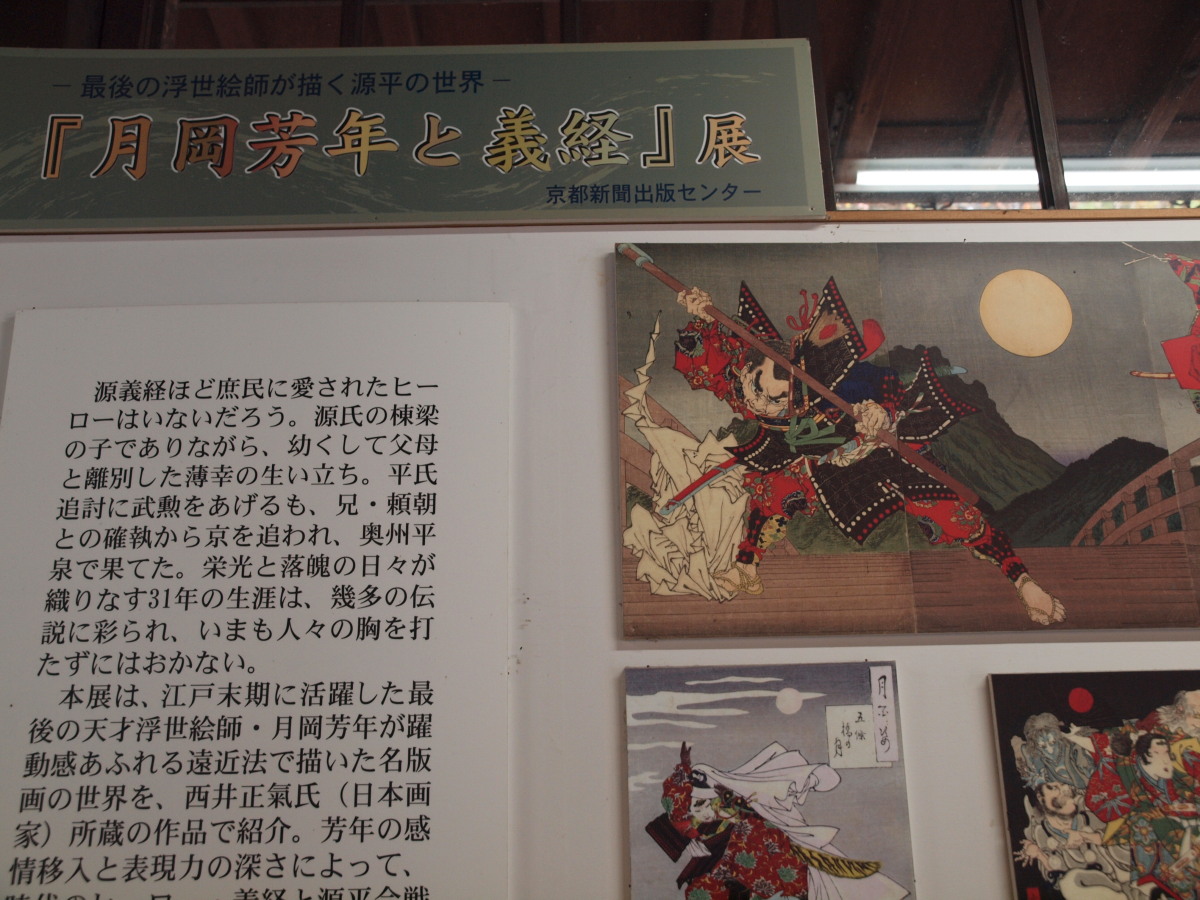

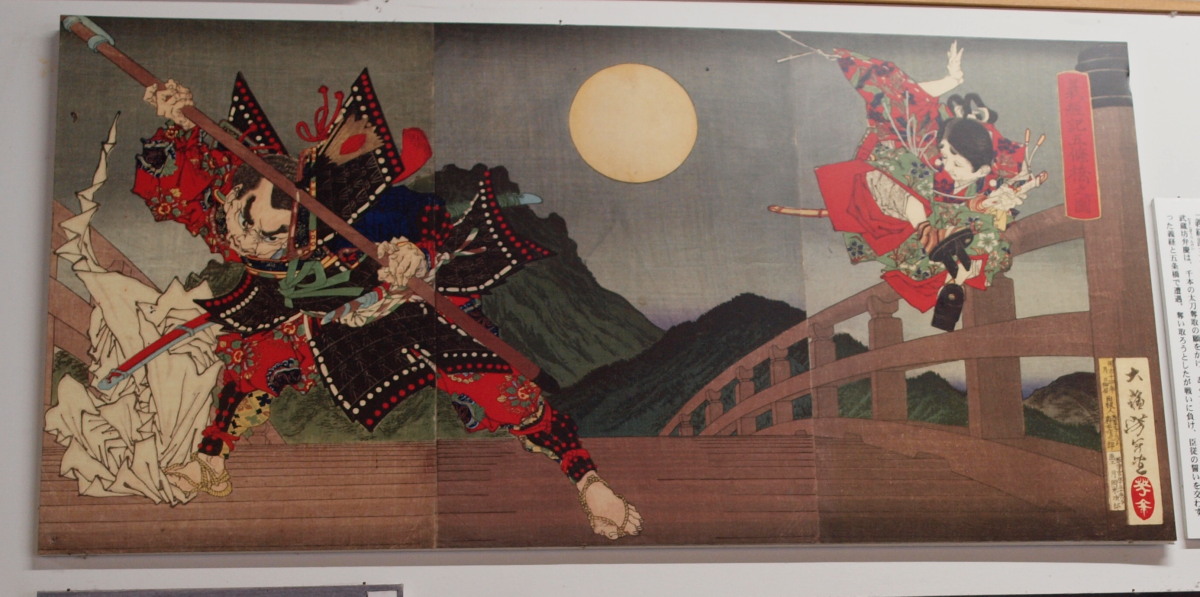

ホームでは、「月岡芳年と義経」展と題した芳年が描いた義経の浮世絵のコピーが展示されていました。

鞍馬のシーン

出来れば、本物が見たかったですが、場所柄からして無理ですよね。

駅からふらふらと参道を歩き、山門前にやってきました。

そばなど食べてから引き返そうと思い、ランチタイム。お腹が落ち着くと、ちょっとお参りしようかしらという気持ちになり、階段を上りましたが、ケーブルは、改修工事のため、平成28年3月まで全面運休との事。え~!階段上る前に言うて~や。どうしたものか…。まあ、せっかく来たから、運動かたがた歩こうかしらんと思い立ち、本堂まで頑張ろうね~と自分に言い聞かせて、入山しました。

ここだけなんとか紅葉しています。

上から見たところ

写真を撮りながら、休憩して、なんとか本堂まで。

お参りして、しばし休むと、同じ道を引き返すのも、つまらないような気がしてきました。

めったに来ないのだから、奥の院に行ってみようかしらん?

移築された与謝野晶子の部屋 机に向かってみたいような。

義経が剣術修業に通う際、喉を潤したと言われる湧水

義経背比べの石 16歳の時に、背比べしたという話ですから、ちょっと小さくない?

木の根道

不動堂

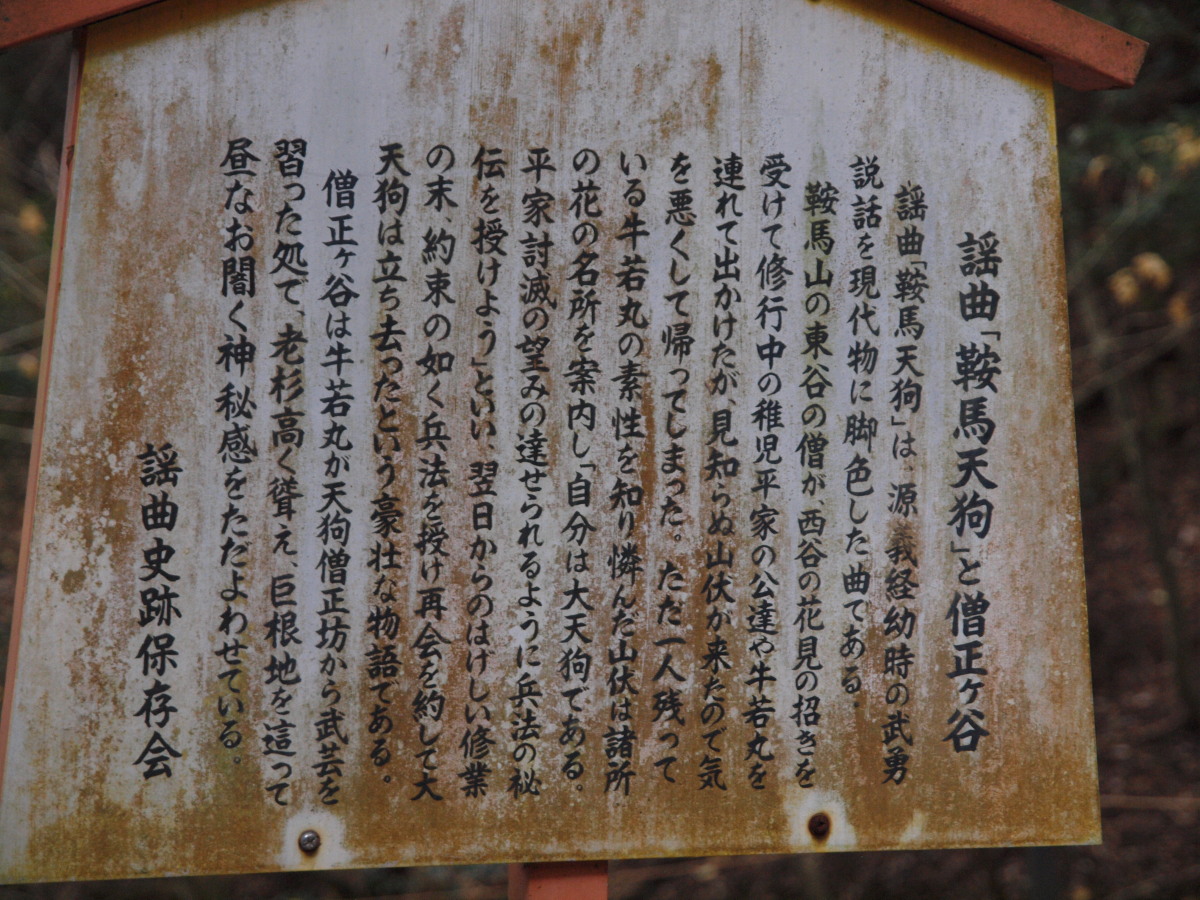

謡曲「鞍馬天狗」の舞台となった僧正ヶ谷の地ですね~。

そして、奥の院にたどり着きました。静かなたたずまいですね。

後は、貴船目指して、下りの山道を滑らないよう注意しながら、下山です。山道を歩く予定ではなかったので、ミュール履きですから(^^:)

足がガクガク。でも思いがけず、達成感なんか感じてしまいました。

2015年10月11日

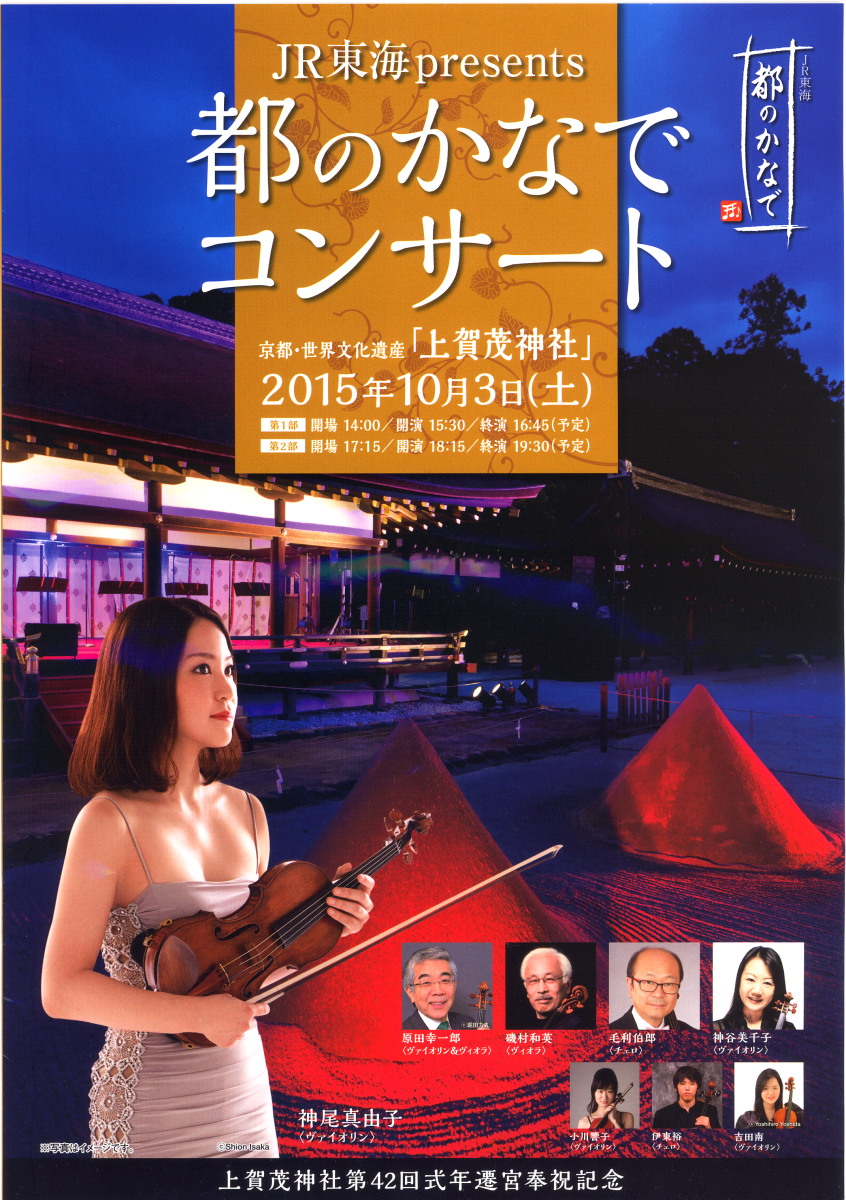

10月3日(土) 上賀茂神社の細殿で、『都のかなでコンサート』が開催されました。

事前申し込みで抽選に当たった人を招待というスタイルのコンサートで、チャイコフスキー国際コンクールで優勝されたバイオリニストの神尾真由子さんをはじめ、8人の弦楽奏者による演奏でした。2部に申し込んでいたら、招待券が届いたので、仕事を終え、大急ぎで会場に向かいました。

例年にない涼しさで、暗くなってくると結構寒いですね。

ライトアップされた細殿は、怪しくもあり神々しくもありといった感じでしょうか。

演奏曲目は

バルトーク :44の二重奏曲 Sz.98より 第35番、第28番、第42番

ドヴォルザーク :弦楽四重奏曲 第12番 ヘ長調 「アメリカ」Op.96より 第1楽章

ハイドン :弦楽四重奏曲 第17番 ヘ長調 「セレナーデ」Op.3-5より 第2楽章

ラヴェル :弦楽四重奏曲 ヘ長調より 第2楽章

メンデルスゾーン :弦楽八重奏曲 変ホ長調 Op.20

綺麗めの上品な選曲という印象。まだまだ虫の音が盛んで、演奏を取り囲んで鳴き続けていました。前半は演奏人数も少なく座って演奏されていたので、こじんまりまとまっていて、後ろの席では、耳に響いてきませんでした。能のお囃子と違い、バイオリンのような室内楽器を、屋外で演奏するのは、演出が難しいと感じました。コンサートホールでは、反響するように設計されていて、音が迫ってくるのですが、ここでは、森に吸い込まれてしまい、大人しめの楽曲は、虫の音に取り込まれてしまうようです。ちょっと残念でしたが、久しぶりのクラシック生演奏を楽しむ事が出来ました。

2014年05月28日

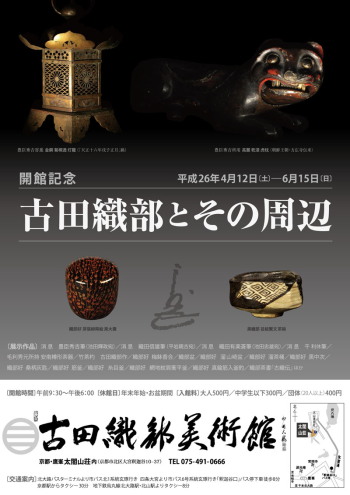

古田織部美術館 開館記念として、「古田織部とその周辺」という展示が開催されています。

こちらの美術館は、古田織部研究家である宮下玄覇氏がその収集品を展示するため、織部四百年遠忌にあたる今年、鷹峯の太閤山荘内に開館したものだそうです。

太閤山荘と名付けられたこの山荘は戦前に、生糸で財をなした川村湖峯の本宅として建造されたものだそうです。右手前の方が洋館造り、母屋を通って、屋敷の奥にある土蔵が美術館となっています。シックな造りが、好きな感じです。

江戸期の織部灯籠

織部作の茶杓や織部好みの茶道具などが展示されていました。豊臣秀吉所持の「高麗乾漆虎枕(とらまくら)」なども並んでいて、大河ドラマの秀吉を思い出しました。これを使っていたのは、もう少し後の時代でしょうけど。

紅葉の季節には、外苑の紅葉谷庭園が美しいそうです。また秋に訪れてみたいものです。

2014年04月17日

4月6日 昼過ぎ ようよう日差しが戻ってきました。

宝ヶ池児童公園近くの高野川では、ちょっと水遊びしたいようなさわやかさです。

ボート乗り場近く

2014年04月16日

4月6日 岩倉実相院に、足を延ばしました。

少し早かったようですね。週1の休みでは、タイミングが難しいです。

幕末、ここで密談などされていた事を想像すると、わくわくしてしまいます。

こちらは、建物の修復の必要性に迫られているようですね。立派な襖絵や、床に映った緑などが美しいです。残念ながら写真撮影は出来ませんが。

2014年04月15日

4月6日 妙満寺

街中は、花見客で大賑わいですが、ここ洛北の地は静かです。

植樹された木々は、まだ細いですが、これから年々成長して、立派になっていくのでしょうね。

2014年04月13日

4月6日 常照寺

吉野門

今日は、吉野太夫花供養で、賑わっている事でしょう。1週間前の6日、寺内は準備中でパタパタしてらっしゃいました。本堂横のこの紅枝垂れは、今頃は満開ではないでしょうか。

太夫ゆかりの茶室「遺芳庵」

吉野太夫が好んだという大丸窓(通称吉野窓)

太夫の墓

太夫とその夫 灰屋紹益(はいやじょうえき)の比翼塚と歌碑

太夫は38才で没し、遺言により常照寺に葬られましたが、その夫である紹益の墓は、立本寺にあります。

都をば 花なき里と なしにけり

吉野の死出の 山にうつして

太夫を深く愛した灰屋紹益は、荼毘の骨灰を呑みほし、この句を詠んだそうです。

2014年04月12日

4月6日 曇ったり、時雨たりというあいにくのお天気になってしまいましたが、めげずに桜を追いかけます。

蓮月尼ゆかりの神光院

門前の桜が華やいでいます。

静かな洛北のたたずまいです。

2014年04月11日

3月31日 夕刻 上賀茂神社に足を延ばしました。

御所桜が、見頃を迎えていました。

支えが増えたようですね。杖というより、歩行器を連想してしまいました。ちょっと負担軽減出来たのでしょうか。以前より元気そうに見えます。

3月31日 植物園の枝垂れが見たくて、立ち寄りました。

花菖蒲の八橋を渡りながら、角度によって変化してゆく枝振りが楽しめます。

また菖蒲の季節に来てみたいですね。

桜の横で、木蓮も。

陽光

寒緋桜

チューリップも圧巻

ちょっとお花が欲しくなってしまい、休憩所前の花屋さんで、カンパニュラを購入しました。

桔梗科の紫色の小さな花が一杯咲いて、とても可愛いらしいです。風鈴草(フウリンソウ)」「釣鐘草(ツリガネソウ)」 という和名が付いています。

2014年04月10日

3月31日 松ヶ崎疎水は、古い木が切られて、まだ若い木々が増えたので、以前の疎水を覆うような桜並木が減ってしまいました。

西寄りに少し残っていました。

西寄りに少し残っていました。

2014年01月05日

1月3日

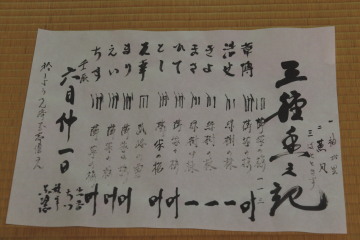

昨年からおじゃましている金剛能楽堂の金剛流謡初式に出掛けました。新春の謡鑑賞ということで、江戸小紋に帯は市松地に松の扇に鼓柄のおめでたい感じのコーディネートにしてみました。

すでに正面席は一杯でしたので、今年は中正面左寄りの御席。最初の「神歌」は目付柱に向かって座られるので、その際、金剛龍謹さんが、正面に見える位置にしました。ミーハーですから(^^)エンディングの舞囃子は、「高砂」龍謹さんの直面(ひためん)がいいですね~。お神酒も頂いて、新春気分いっぱいになりました。

お庭には、立派な鯉が元気いっぱいに泳ぎ回っていました。

初詣は、馬に会える上賀茂神社へ、

またお神酒を頂いて、おみくじは干支の馬ではなく、八咫烏バージョンにしました。

神山号(こうやまごう)の前は、人だかり。写真撮影ラッシュです。

なんで、そんなに写真撮るの?なんで、こんなに大勢の人だかりなの?って感じでしょうか?

年賀状が届いたか聞きたかったのですが、話しかけてはいけないということで・・・。今年の賀状のモデルは、神山号だったので、一応本人にも送ってみたのですけどね。

長久堂 北山店さんに寄って、生菓子「春駒」とお抹茶を頂いて帰りました。こちらは、「花佳人」

2013年10月31日

10月26・27日北山では、ハロウィンのイベントが行われていました。夜に少し覗いてきました。

今年で16回目を迎えるようですね。

いろいろなかぼちゃのランタンに明かりが灯されています。まだまだ、カービング中の人たちも・・・。

結構、固いのかしらん?

仮装した若者が集まってきます。

陶板の庭の下の階で、仮装パーティが行われている模様。パーティ会場以外は、入場無料で開放されていて、屋台で賑わっています。

マスクを付けて、本場さながらの妖しいたたずまいのカップルの写真を撮らせて頂きました。

2013年08月15日

8月10日 京都北山 植物園北門横に、トラットリア・ピッツェリア・カフェ「IN THE GREEN」がオープンしました。ロゴに描かれている鳥は、京都府の府鳥である「オオミズナギドリ」がモチーフになってるそうです。

≪植物園の緑を借景に、陽の光がふりそそぐガーデンダイニング≫という触れ込みです。

「緑を借景に、陽の光がふりそそぐ」・・・個人的にかなり、そそられるフレーズです。大きな窓とだだっ広い空間が大好きな私としては、行ってみなくては~となる感じです。

経営母体は、バルニバービ

現在、東京・大阪をはじめ全国に33店舗のレストラン・カフェやスイーツショップを展開している会社で、同志社内のアマーク・ド・パラディ 寒梅館もその一つです。

植物園からの依頼のもと、オープンしたそうで、園内からも入ることが出来ます。カフェ内で、植物園入場券も販売しています。

プレオープンパーティが9日昼夜2回あったのですが、抽選に外れ、行けなかったので、古本まつりの後、足を延ばしました。

10分待ちぐらいで入れた店内は、植物園と大きな窓で仕切られた明るい空間です。

テラス席では、バーベキューが出来、子供連れで賑わっていました。

郊外まで、バーベキューセット抱えて行かなくても、お気楽に楽しめていいな~という怠慢なシティ派?にもってこいの場所かと思います。

薪窯で焼いたピッツァは、もちもちして、美味しゅうございました。

植物園では昼夜逆転室(ナイトフラワーガーデン)が出来たそうで、覗いてみたかったのですが、北門からは遠いので、次回に・・・。

60歳以上無料だったのが、70歳以上無料の張り紙が!その分、小・中学生無料になったようですね~。

2013年07月03日

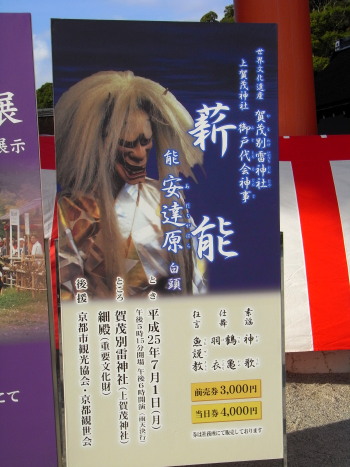

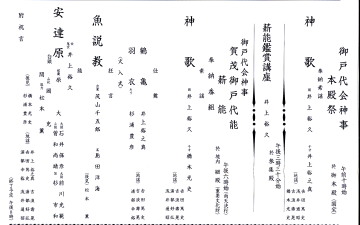

7月1日 上賀茂神社で、御戸代会神事薪能が催されました。

毎年、7月1日に行われているこの能は、奈良時代 孝謙天皇の御代(750年)に起源を持っている長い歴史のある行事であるそうです。

第42回式年遷宮にあたり、重要文化財・細殿(ほそどの)のお屋根が無事 に葺き替えらた事を記念して、それまで庁ノ舎で行われていた能を、平成23年より細殿において、薪能として開催されるようになったそうです。過去2回は、賀茂別雷大神(かもわけいかづちのおおかみ)がお喜びのあまり、雨をお降らせになったそうですが、今年は大神も落ち着かれたご様子にて、絶好の天気となったとの、宮司さんのご挨拶でした。

神事という事で、最初の素謡は、神歌です。その後、仕舞「鶴亀」「羽衣」と進み、火入式。かがり火が両サイドに焚かれます。狂言「魚説教」のあと、能は「安達原」観世流です。(他の流派では、「黒塚」といいます)

熊野の山伏が東北の安達原で、宿を借ります。女主人は夜すがら、麻糸を糸繰り車で巻き取って紡ぎ、その侘しい暮らしぶりを嘆きます。そして、あまりに寒いので、山へ行って薪を採ってきましょうと言って出掛けようとしますが、留守の間、くれぐれも私の寝室をご覧にならないようにと念を押して出掛けます。覗くなと云われれば、よけい気になるもの。山伏の従者が、不審に思い、中を覗くとそこには、人間の死体が山と積み上げられています。山伏も驚き、これは鬼の棲家かと気付き、逃げ出します。これに気付いた鬼が追いかけてきて、恨みを言い、襲い掛かります。山伏たちはその法力で、必死に戦います。やがて、鬼は力を弱め、闇にまぎれて消え失せます。

500人ぐらいの観客で、この季節にしては、着物姿が多いようです。私も安達原に合わせた装いにしてみました。

単衣の小地谷紬に糸巻きを刺し子でデザインした帯、手持ちの般若の根付に金具を貼り付けて、帯留に作り替えました。

鬘帯(女役の鬘の上から巻いて後ろで結び、長く垂らす帯)風の帯締めに通してみました。これで、気分だけは、シテ方です(^^)

(写真右端のライトは上演中は点いていません。帰り道を照らすために終演後に点けられたものです。)

細殿の天井などに、明かりが灯されている他は、薪の明かりなどの中での上演とあって、次第にあたりも暗くなり、建物の柱も多いので、本当に山中の一軒家を見ているようです。

糸繰りをする年配の女性は、上からの光で、ますます頬がこけ、一層やつれた風に見えます。薪を採りにと橋掛かりまで進んだ後、静かにゆっくりと振り返ります。そこで、ためて、ためて、しっかりためて、すくっと、元に直り、立ち去ります。情念がどわ~と・・・といった感じで、妖しい気配が漂い、結構怖い瞬間です。

わき方の阿闍梨祐慶は、また原 大さんです。寝室を見たいという従者を諌め、早く微睡めと言って、自分も扇をかざして、微睡みます。

逃げ出す山伏に気付いた鬼女が、打って変った姿で、揚幕からふいっと姿を現し、すぐ引っ込みます。そして、再び急ぎ出てきます。

「いかにあれなる客僧 止まれとこそ、」背に唐織を巻いた柴を背負っているのが、なにやら悲しくもあります。途中で立ち止まって、その柴をかなぐり捨て、舞台に入ります。打ち杖を振り上げて、襲い掛かる鬼女に、数珠を揉み続け、呪文を唱える山伏。激しい闘いが繰り広げられます。

(きゃー、原さん 頑張って~!)とは、私の内なる声です。決して口には出していません・・・。

やがて、弱り果てた鬼女はよろよろと、浅ましや、恥ずかしの我が姿やと、言う声だけはまだ凄しさを残しつつも、夜嵐の音に紛れて、消え失せたのでした。

でもって、鬼女が立ち去るところで、思わずよかったよかったと拍手したい気持ちに駆られるのですが、ここは、しばし我慢です。ちょっと気を静めてとお舞台に目を向けると、そこにはまだ鬼女が立ち去ったあとの余韻が、見送る山伏たちの姿があります。危うく難を逃れた山伏たちは、静かにその場を離れ、次の宿が見つかるものかどうか、闇の中、旅は続いてゆきます。 拍手、拍手。

鬼女は、閨を見られなかったならば、持ち帰った薪を焚いて、何事もなく、山伏たちを送り出したのか、それとも、閨を見るように仕向け、始めから捕って食う腹積もりだったのか?どんな人生を送って、終には鬼と化したのか?はたまた最初から鬼として生まれ、糸繰りなどして見せたのは、欺くための偽りなのか?くるくる回る糸繰り車は輪廻転生を現しているようであり、鬼女がまた人食いを繰り返す予兆のようでもあり。約束を破られる毎に、怒りと悲しみが繰り返し訪れ、どうにも制御できない感情を増幅させてゆくのか?姿を消した鬼女はまたしばらくすると、回復して、また糸繰りをし始めるのか?どんどん考え出すと止まらない感じです。

それにしても、高い木々に囲まれた境内の中、どんどん暗く背景が沈んでゆき、薄明りに浮かび上るお舞台は、幽玄そのものです。演目が演目だけに、能特有の少ない舞台設営にもかかわらず、リアリティがあり、脳裏に焼き付いた舞台となりました。

2013年05月16日

5月13日 大田神社の杜若を見にゆきました。

平日でも結構な人出で、大きな望遠レンズを抱えたカメラマンなどで、大賑わいです。

NHKのカメラも回っていました。

団体さんも入れ替わり立ち代わりやってきますが、おひとり様300円のカキツバタ育成協力金箱の回収率はどんなものなのでしょう。

>

垣根の躑躅も華やかでした。

2013年04月10日

4月3日 松ヶ崎の方にも回ってみました。

以前、老木が多くなってきたな~と思っていたのですが、切り取られて、若い苗木が多く植えられていました。その為にいつもの疎水に覆いかぶさる感じの場所が減ってしまいました。以前の景観を取り戻すのは随分先の事になるでしょうね。まあ、世代交代という事で、しかたないですね。

2013年01月19日

1月18日金曜日 まどろんでいると、パサッという音がしました。もしやと思い、起き上がって窓の外を見ると、雪がちらついていました。う~、お休みだったらよかったのに・・・。

取り敢えず、屋上から、建勲神社と船形を眺めて、写真に収めました。

2012年06月14日

6月11日 北区衣笠にあるしょうざんの華しょうぶの会に行ってきました。

北の庭園では、花菖蒲が見頃を迎えていました。

お天気は晴れのち曇りで、梅雨入りした割には過ごしやすく紗合わせの着物でも暑すぎず、快適でした。

トゥインクル サンエステの三千代さんから

私の写真を借用しました。

ここは、静寂な自然に囲まれた広大な敷地を贅沢に使ってある穴場スポットで、時折町中から脱出するには恰好の場所です。

花菖蒲を堪能した後は、庭園内の湧泉閣で、お昼です。

ざくろ酢とごま豆腐

三段のお重を開けるとこんな感じ

好物の鮎塩焼きは頭から丸かじり。

デザートをつるんと食べ終えて、峰玉亭に移り、香道体験です。

聞香体験は二回目なので、ちょっと余裕。

今回は正解できました。

こちらも凝った造りです。床の間は、お香の香りの邪魔をしないよう、生花は生けてはいけないそうです。

反対側のお部屋に移動して、お茶を頂きました。

お菓子は鼓月さんの「涼(すず)かちん」です。夏らしいプルンとした舌触りがさわやかです。襖絵は狩野派の絵師のものだそうです。

床柱はとても太い南天の木が使われていて、その横は富岡鉄斎の額です。

もう一つの茶席も案内してもらいました。こちらには今宮さんのやすらい祭が描かれていました。

祇園のかにかくにで有名な吉井 勇さんがこちらで作られた歌が掛けられています。

奥の廊下には、若冲さんと思われる襖絵が・・・。

初夏のひとときをしっかり堪能して、町中へ戻ってきました。

2012年05月19日

2012年05月16日

5月14日 大田神社 杜若のつづきです

後白河上皇の院政期、信西と対立していた藤原信頼に近づき、信西打倒に関与した源 師仲(みなもと の もろなか)は、平治の乱の後、永暦元年(1160年)3月31日に下野国に配流となりました。この際、配所に赴く途上で詠んだ歌が、後に勅撰集『千載和歌集』に収録されました。

三河の八橋※を渡るとて、

夢にだに かくて三河の 八はしを

わたるべしとは 思はざりしを

と詠んだのが後白河院の耳に入り、哀におぼしめされ、めし返せと仰せになったと、平治物語 巻之三に書かれています。仁安元年(1166年)に赦され、3月29日に帰洛していますが、その後 官職に就く事はなかったようです。

※ 愛知県知立市北東部 「伊勢物語」東下りの段に登場するカキツバタの名所。

保安元年には、鳥羽天皇も本宮に行幸されたという事が古書に記載されているそうです。平安時代に思いをはせ、眺めるのも良いものです。

ふりにけり 誰かみぎりの かきつばた

汝なれのみ 春の色ふかくして

藤原定家

紫の 色にぞにほふ かきつばた

ゆかりの池も なつかしきまで

慈円

江戸期に描かれた 『都名所図会』には、「堂の傍らに池ありて、春の末より初夏に至り杜若咲き乱れて、濃むらさきの色、池の面に麗しく、京師の騒客、廻りの茶店に宴を催して、終日これを美賞す」と記されていたほど、三十三間堂が杜若の名所として有名であったようです。後白河上皇の頃はどうだったのでしょうか。大きな池が南側にあったので、咲いていたかもしれませんね~。

2012年05月15日

5月14日 大田神社のかきつばたを見にいきました。

今年は開花がやや遅かったせいか、まだかなり咲いています。遅めに行くと枯れた花がフレームに入ってしまう難点がありますが。

杜若というと、在原業平の歌が有名ですが、平安後期には、藤原俊成がこの大田の沢を歌ったものもあります。

神山や 大田の沢の かきつばた

ふかきたのみは 色にみゆらむ

藤原俊成

崇徳天皇の内裏歌壇の一員として歌会に参加し、歌壇の重鎮として活躍した藤原俊成は、寿永二年(1183)、後白河院の下命により勅撰和歌集『千載和歌集』の撰進に着手し、息子 定家の助力も得て、文治四年(1188)に完成しています。

トンボは、枯れた花や蕾のほうが止まりやすいようですね。

堀川院御時百首歌たてまつりけるに、花歌

かきつばた 浅沢沼の ぬま水に

影をならべて 咲きわたるかな

源師頼(みなもとのもろより)

沼水に しげる眞菰の わかれぬを

咲き隔てたる かきつばたかな

西行

2012年04月30日

4月16日 上賀茂神社の桜を見ておきたかったので、洛西方面から戻り、北へ。なんとなく、陽水の歌が頭に浮かんでしまいました。

花見の駅で待ってる君にやっとの思いで会えた

満開 花は満開 君はうれしさあまって気がふれる

空では~途中省略~

がんばれ みんながんばれ 黒いカラスは東へ西へ

西へ北へ と向かっているので、ちょっと違うけど・・・。

上賀茂神社

見事に咲き誇った斎王桜が、出迎えてくれました。

御所桜は、満開を過ぎてしまっていました。

風流桜が今年はちょっといい状態です。

みあれ桜

「そうだ 京都行こう」 のポスターっぽく

今年のポスターは竜安寺でしたね。タイミングが合わず、今年は見そびれてしまいましたが、大賑わいだったようですね。

4月17日 この日は良いお天気になりました。

なからぎの道

気持ちのいい散歩ができます。こんな日がいつまでも続けばいいな~なんて考えてしまう陽気です。

♪あなたと櫻の 並木道歩いて おもわず見上げた 梢と青空

春がめぐれば 桜は咲くもの 今まで私もそう思ってきたけど♪

♪一年生きてた証だと 今では感じる 花びらひとひらさえ 大切なその命♪

京都出身のふくい舞さんの「いくたびの櫻」の歌詞が湧き上がってくる感じです。

2012年03月15日

3月12日 大徳寺の高桐院に立ち寄りました。

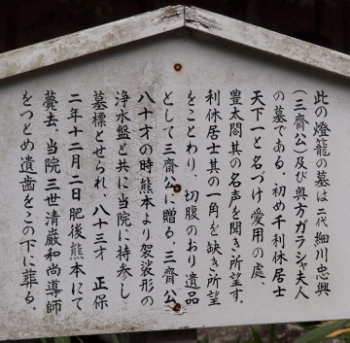

忠興とガラシャ夫人の墓塔

お隣の細川家歴代の墓

囲いの中、右手前角に雪中花という椿の木が植えられています。背が高くて上の方にしか花が付かないので、分かりづらいですが、早咲きの椿で有名です。

今年は開花が遅れたそうですが、さすがに終わってる感じでしょうか。

2011年11月23日

11月21日大徳寺の高桐院入口を、覗いてみました。

観光客の姿は、ひっきりなしでしたが、紅葉は、始まったばかりといったところですね。

こんな感じになるのはもう少し先のようですね。

2011年05月10日

5月9日 大田神社に出掛けてみました。

2、3部咲きぐらいで、週末にはいい感じになるかと思いますが、天候悪化の影響も懸念されるところです。

咲いているあたりをピックアップして、撮ってみました(^^)

2011年04月22日

4月18日 上賀茂神社を、訪れました。

斎王桜が、まだ見頃を保っていて、艶やかです。

一の鳥居を潜る前に、神馬堂の暖簾をくぐったので、取り敢えず、芝生の上で、焼き餅を食べながら、桜を眺めました。ささやかな幸福感を満喫。

隣の御所桜はすっかり葉桜で、全体的にだいぶお疲れぎみの様子です。

斎王桜だけで、満喫できた感がありますが、奥へと進みます。風流桜は今年もあまり花付きがよくないようです。

授与所横のみあれ桜の前には、まだ「そうだ 京都行こう」のポスターが置かれていて、テントも出ていたので、好みのアングルでの撮影が出来ず、ちょっと残念です。

楼門前の賀茂桜

2010年12月09日

長々、引っ張ってきた『マザーウォーター』ロケ地めぐりですが、ラストはハツミ(市川実日子)の営んでいたお豆腐屋さんです。

こちらのロケは、北区紫野上門前町にある大徳寺京豆腐小川さんで行われたそうです。大徳寺の北東にあります。

お店の前に座って、豆腐一丁を食べるシーンがあるのですが、ちょっと一丁まるまる食べるのはしんどいのではないかしらんと思ってしまいましたね。吉野豆腐を買い求め、持ち帰りました。

美味しかったです(^^)

そして、映画の中では出てこなかったですが、パンフレットの記念写真的な感じはこれはもう東寺での撮影ですね。

何時ものメンバーに小泉今日子さんも加わり、ちょっと華やいだような、やらこ~なったような印象でした。

観光地 京都といった感じは全くなく、京都人の空気もなく、どこにでもありそうな景色ばかりでしたが、それでも脈々と京都でした(^^)水の流れを生活の基盤として、そこに集い生きてゆく人々の静かな営みが描かれていました。

ポプラって子は、誰の子供か本人もわからないんじゃないかと思えるほど、皆の中で育っていくようで、ちょっとした子育ての問題提議のようでもありました。

賛否両論大いに分かれる映画だったようですが、個人的にはかなり好きな映画でした。このシリーズ作品がまた造られるのが楽しみでもありますが、京都を舞台としたこの作品を完結編としてほしいようでもあり、複雑な心境です。

『マザーウォーター』 ロケ地めぐり - 完 -

2010年11月24日

鴨川沿いのシーンは、京都らしいけど、ロケ地が特定しにくい『マザーウォーター』の映画の中で、最もわかりやすい場面だったように思います。

上賀茂橋南の東側の芝生にマコトとジンが座り込んで話をしていました。

そのお向かいが椅子が置かれていた場所です。

向かい側に渡ってみました。ちょうどこの位置ですね。

椅子はもちろん置かれていないので、ちょっと描き加えてみましょう(^^)

ハツミが飛び石を渡るシーンは、もっと南、荒神橋北側です。

荒神橋上流

下流

「ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず」方丈記の冒頭の文を思い出すような場面のように感じました。ストーリーのない物語の本流を流れ続ける川といったところでしょうか。

そして、ここから橋の上に上がり西へ、御所を突っ切って、反対側にあるのが、護王神社です。マコトが絵馬を眺めるシーンがこちらです。

こちらでは、主祭神である和気清麻呂公が京より宇佐へ向かわれた際、300頭ものイノシシが現れ、清麻呂公をお護りしたことから、狛犬の代わりに狛イノシシが建てられています。手水舎もイノシシです。

2010年11月22日

映画『マザーウォーター』の中で、加瀬亮演じる家具工房で働くヤマノハ。その家具工房のロケ地が一条寺大新開町にある「葡萄ハウス」さんです。

シックな外観が素敵ですね。

表で、トンカチやっていたヤマノハのシーンを思い出します。

そして、葡萄ハウスさんから北西方向の高野玉岡町 玉岡児童公園もロケ地でした。

マコトとハツミそしてポプラが、ベンチで卵サンドを食べるシーンです。

ポプラ君の演技?が、なんとも和めるシーンでした。

真似してベンチで卵サンドをほおばっていたら、散歩中の犬がやってきて欲しいというので、御裾分けしました。ご近所のようで、超熟のCM撮影も近くのお家で行われた事を教えてもらいました。もちろん飼い主さんにですけど(^^)

超熟のCMのお家も、映画の中のタカコ(小泉今日子)の家のテラスも同じ現場です。

他からこの町にやってきた「よそもの」同士が、適度な距離感を保ちながら、親交を深める様子が描かれていました。京都人のご近所付き合いというと、もうちょっと違った風になってしまうでしょうね(^^)

2010年11月18日

遅くなってしまいましたが、11月7日の瑠璃光院です。

まだ紅葉には早く、緑の多い景色です。

一階に降りて、お茶を戴きました。

マイ草履も入れてみました(^^)

2010年11月10日

年に一度、町内会で集まって、氏神である今宮さんにお参りする「お千度参り」の時期がやってきました。

お町内の安全祈願のため、本殿に上がって祈祷していただくもので、千回お参りした分のご利益があるという事です。祇園さんでは、本殿の周りをぐるぐる回られますが、こちらではそういう風景はありません。

町内会長宅前に集合して、皆で、今宮神社までぞろぞろ歩いて行きます。

大徳寺を通り抜け、途中で、正門から入りたい組と東門から入りたい組に分かれます?!えぇ、どっちから行こ?分かれてしまった人たちの背中を眺めながら、今年の多数派の正門組に続きます(^^)

境内東側のこの一本は、ほかの木々がちらほらと色付こうかとしている頃に先駆けて、いつも美しくその存在を感じさせてくれます。

ご祈祷を終え、気分晴れ晴れ、レクレーションの昼食会会場への移動となりました。

2010年08月27日

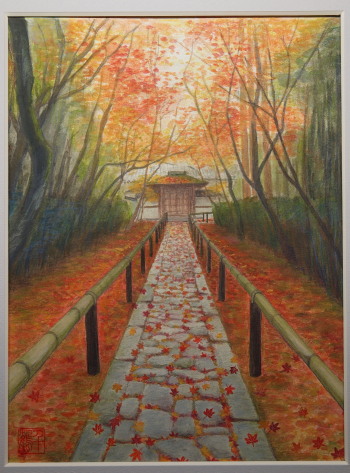

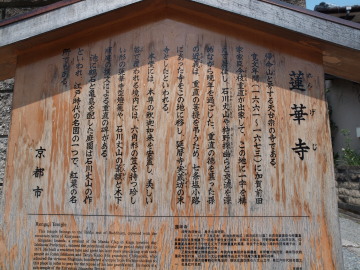

バタバタとした日々が続いていたので、少し目を休めようと上高野の蓮華寺を訪れました。

信長に敬愛され、信長の死後、前田利家に迎えられ、加賀藩家老職となった今枝重直の菩提を弔うため、孫の近義が寺院を起こしたものです。

山門を潜ると豊かな緑が目にやさしく静かなたたずまいを見せてくれます。

参道だけで、ほっこりしてしまいますね。

書院より

石橋を支える支柱かと思いきや、橋との間の隙間が!

本堂より書院を望む

本堂前の石燈籠は蓮華寺形といわれ、石造ですが、六角形の急勾配の笠石が板葺きらしい感じに造られていて、趣があります。

人気のない静かな空間に癒されました。

2010年06月19日

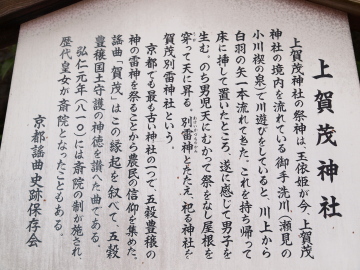

上賀茂神社は、謡曲-賀茂-の舞台でもあります。

播州(兵庫県)室の明神と、都の賀茂明神とは御一体であるというので、室に仕える神職は、都へ上り賀茂の社に詣でます。

するとその川辺に新しい壇が築かれ、白木綿に白羽の矢が立ててあります。それを見て不審に思い、水を汲みにやってきた二人の女に問いかけます。

女は、「昔、この里に住んだ秦の氏女が、朝夕この川の水を汲んで神に手向けました。ある時、川上から白羽の矢が流れてきて水桶に止まったので、持ち帰って家の軒にさしておくと、懐妊して男子を産みました。この子と母、そして白羽の矢で示された別雷の神を賀茂三所の神というんです。」と賀茂三所の縁起を語ります。水を汲みながら川に因んだ歌を引き、舞を舞います。やがて自分が神であることをほのめかして消えうせます。

やがて女体の御祖神があらわれ、優美に舞を舞う。続いて別雷神があらわれ、国土を守護する神徳を説き、猛々しい神威を示し、飛び去ってゆきます。

2010年06月18日

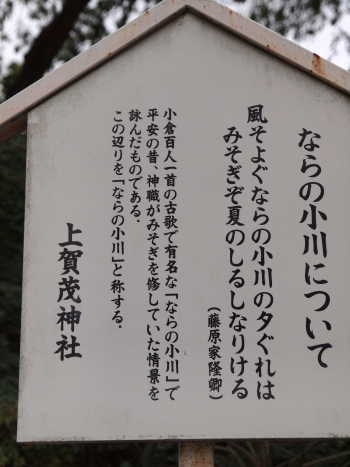

上賀茂神社小川沿いには花菖蒲が咲いていました。

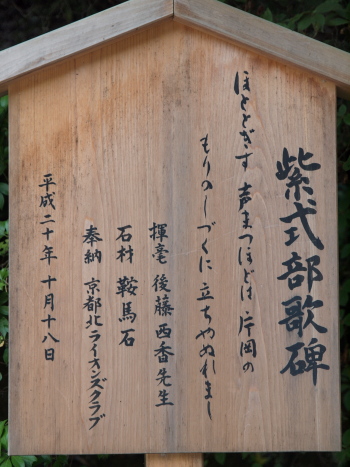

紫式部歌碑

曲水の宴の行われるあたりもプランターですが、花菖蒲が咲いています。

風そよぐ ならの小川の 夕ぐれは

みそぎぞ夏の しるしなりける

2010年06月17日

6月に入って、そろそろ夏越の大祓の時期がやってきました。

上賀茂神社では、半年間の罪・穢を遷す人形の受付が始まっています。人形に氏名・年齢を書き体を撫で、息を吹きかけるものですが、こちらでは、自動車等乗り物のお祓いの為の”車形”なるものもあります。

上賀茂まで来たからには、まず先に横の神馬堂に立ち寄らなくてはなりません。すでに12時半ですから、お参りを済ませてからでは到底間に合いません。桜の時期には、ずっと売り切れで空振りでしたから、今日こそはと、ウインドウを覗き込みます。ラッキーにも、どうぞ、中へのゼスチャーに心躍らせて、暖簾をくぐります。久々に食べる焼き餅はまた格別です。

落ち着いたところで、神社に向かいます。勅使殿の苔が目に染み入ります。

社務所前の皐月も満開です。

6月限定の可愛い茅の輪が販売されていました。潜れへんけど・・・。

隣は、おみくじです。

2010年05月11日

5月10日 大田神社

杜若が見頃で、大勢の観光客やカメラマンで賑わっていました。

ちょうど小雨に洗われて、緑もしっとりとした風情を醸し出していたようです。

2010年04月08日

4月4日 上賀茂神社の御所桜は、まだ見頃を保っていました。

あちこち支えられながら、頑張っています。お隣の斎王桜や 二の鳥居の隣で咲く風流桜などはまだ先の様子です。

大田神社 杜若で有名なこちらにも桜が咲いていました。

ご近所のお家にも桜の多い地域です。

高野川花園橋下流域

2010年03月11日

3月7日 日曜 曇りのち雨 またしても悪天候となってしまった梅見です。今年の梅見はどうもタイミングがよくないようで、今にも降り出しそうで なおかつ寒い中、洛北・鷹ケ峰のしょうざんへと出掛けました。

舞妓さんのお手前や食事、呉服の展示会などがセットになった梅見の宴が催されていましたが、パスして、お庭見学だけにしました。

2010年03月05日

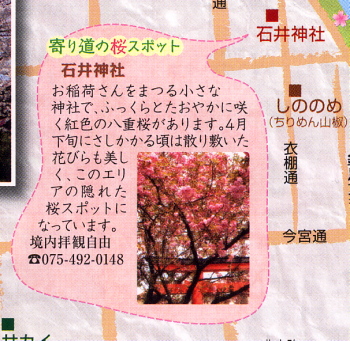

2010年の『そうだ京都、行こう。』のおすすめ桜散策コースの案内の中に、当ブログの写真が掲載されました。

上賀茂エリアの中の石井神社の写真です。

私の写真が良かったからというよりは、石井神社の桜写真が、ほとんど見つけられなかったからという感じはしますけど(^^)

あまり、マイナーな場所が紹介されてしまうと、どんどん穴場スポットが無くなってきそうではあります。今年も何処か探さなくては・・・。

このおすすめコースは、他にも「東山エリア」「山科・醍醐エリア」「嵯峨野・嵐山エリア」「仁和寺エリア」「八幡エリア」などがあり、京都駅の新幹線改札や、HPからもダウンロードできるそうです。

http://souda-kyoto.jp/

2010年02月10日

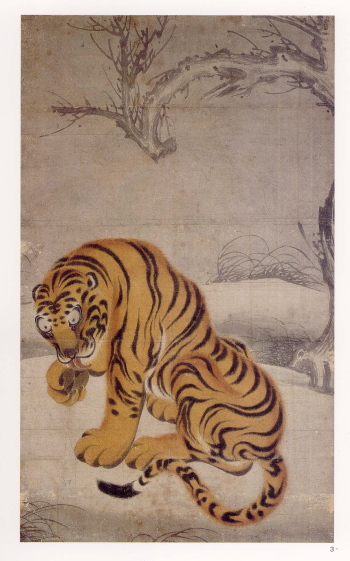

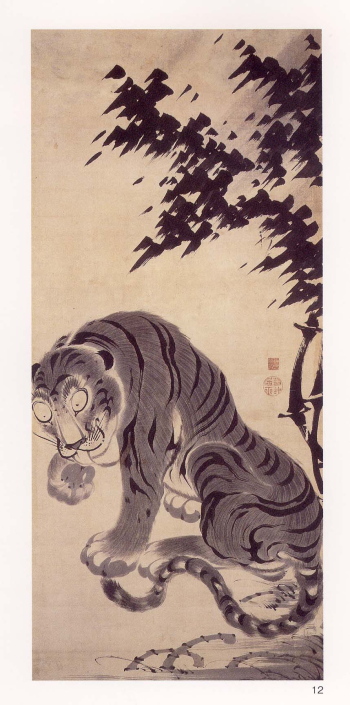

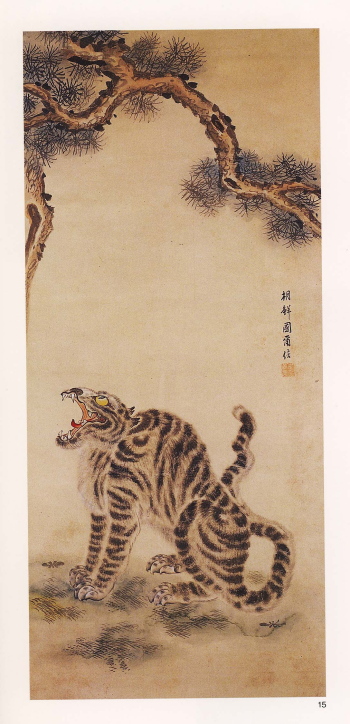

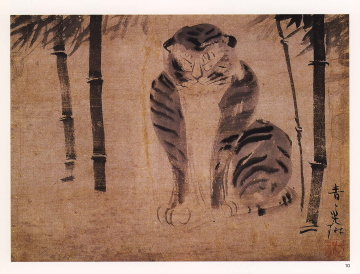

北区紫竹上岸町にある高麗美術館で開催中の「朝鮮 虎展」(2/14まで)に行ってきました。

1月に観た、報恩寺 鳴虎之図(四明陶佾筆)は 1/13(水)~2/14(日)の間、

建仁寺 両足院 嘷虎図(李義養筆 1811年)は、1/19(火)~2/14(日)

正伝寺蔵 虎図(伝李公麟筆) 1/9(土)~1/17(日) 2/2(火)~2/14(日)

鹿苑寺蔵 竹虎図(伊藤若冲画) 全期間展示という内訳ですから、一度観たものも合わせて、虎尽くしを楽しむためには、個人的には7日(日)をおいて他に日がなく、雪景色のなんとももったいない美しさの朝に取り敢えず、美術館に出向きました。

正伝寺蔵 虎図(伝李公麟筆)特別展図録より

日本には、虎が生息していないことから、多くの画家が海外の絵をもとにして、虎を描いています。この絵をもとに若冲が描いたものがこちらです。

鹿苑寺蔵 竹虎図

建仁寺 両足院 嘷虎図(李義養筆 1811年)に、再会しました。

京都国立博物館蔵の緒方光琳の竹虎図もかわいいです。

その他、朝鮮の虎たちのけっこう楽しい作品も多く鑑賞できました。

2010年01月22日

天正19年1月22日(1591年2月15日)豊臣秀吉の弟の豊臣秀長が亡くなりました。後年、大和郡山城を与えられ、従二位権大納言に叙せられて、大和大納言と呼ばれていました。

温厚な人柄で兄の補佐役として諸大名からも頼りにされる人格者だったようです。「内々の儀は宗易(千利休)、公儀の事は宰相(秀長)」といわれる存在であったのに、早くに病死してしまったのは、残念なことです。朝鮮との戦いに反対していましたが、秀長の死の2ヶ月後、出兵されています。

その菩提寺は、当初は大和郡山にありましたが、藤堂高虎によって北区紫野大徳寺町に移されました。

文政7年(1824年)に焼失しましたが、後に藤堂家によって再建され、現在は大徳寺山内にあります。

2009年12月25日

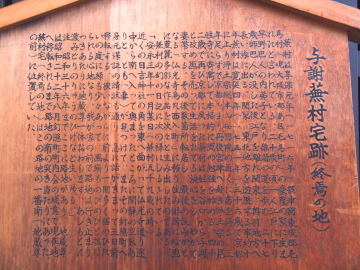

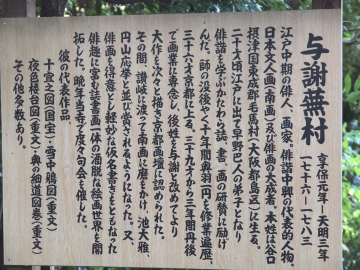

江戸時代中期の日本の俳人、画家である与謝 蕪村は、 天明3年12月25日(1784年1月17日)に亡くなりました。

下京区仏光寺通烏丸西入ルに終の居宅がありました。

辞世の句

しら梅に 明(あく)る夜ばかりと なりにけり

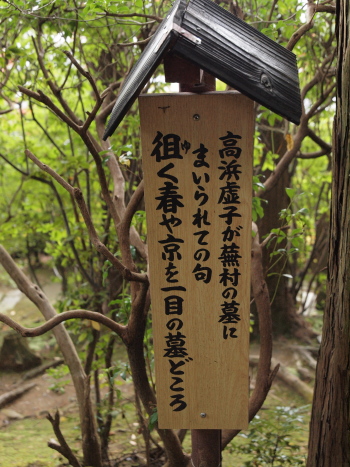

墓所は左京区一乗寺の金福寺(こんぷくじ)にあります。

2009年12月10日

明治8年(1875)12月10日、蓮月尼が85歳で逝去しました。

晩年の住処としていた神光院の庵は、今も保存され、紅葉の名残が鄙びた風情をかもし出してています。

神光院の南西にある西方寺の墓地にそのお墓があります。

墓参りをしてきました。

大田垣蓮月さんに関しては、2月のブログで紹介しています。

2009年12月09日

12月6日、北区西賀茂の神光院を訪れました。

山門の紅葉は盛りを過ぎ、散紅葉といった感じです。

山茶花

梅もどきと池

蓮月庵前の紅葉も終わろうとしていました。

かえってこの方が、寂びた感じがしてよいかも。

中の紅葉に比べると参道は遅いようで、片側はまだ見頃を保っていました。

静かに名残を惜しめる空間ですね。

2009年12月02日

正保2年12月2日(1646年1月18日)、細川忠興が亡くなっています。正室は明智光秀の娘・玉子(細川ガラシャ)です。父・幽斎と同じく、教養人・茶人としても有名で、利休七哲の一人に数えられ、茶道の流派三斎流の開祖です。

かなり、激しい性格のようで、女性の自意識を認めないような感じがあんまり好きではないですが、利休には可愛がられていたようですね。まぁ、利休も激しい人ですから、合うのかもしれませんね。

利休が秀吉から蟄居を命じられた際に見送りに行ったのも、古田織部と細川忠興二人だけで、この二人に茶杓を残して利休は切腹していますから、かなり密な間柄だったのでしょうね。

大徳寺高桐院は細川家の菩提寺で、利休から送られた石燈篭を三斎の墓石としています。

秀吉が所望したこの石燈篭を、利休はわざと裏面の1/3を欠き、壊れ物だからと、秀吉の要望を退けました。その後、利休切腹の際に、忠興に贈ったといわれています。

この下に、忠興の歯が埋葬されているそうです。

利休は「天下一」という名前をこの石燈篭につけていたそうですから、秀吉が欲しがるのも無理からぬことですね。

2009年11月21日

文明13年11月21日(1481年12月12日)室町時代の臨済宗大徳寺派の禅僧である一休宗純(いっきゅう そうじゅん)が、亡くなりました。とんちの一休さんで有名ですが、後小松天皇の落胤といわれ、漫画の人物とはちょっとイメージが違うようです。

応永元年、南朝、北朝の争いの2年後、南朝方といわれる母のもとに生まれました。

後小松天皇に愛され身もごったのでしたが、天皇を害しようと企んだと言われ、嵯峨の民家で、千菊丸(後の一休)を生みました。6歳で寺に入り、22歳の時、大徳寺派の寺 禅興庵の華叟宗曇(かそうそうどん)の門下に入りました。カラスの声に大悟したという話です。その後、諸国を放浪しながら禅の道を探索しました。奇行ともとれる風狂の精神に則った独特の行いが、多く見受けられます。

応仁の乱の後、後土御門天皇の勅命により大徳寺の住持(第47代)に任ぜられ、再興に尽力しました。塔頭の真珠庵は一休を開祖として創建されています。

2009年11月18日

11月9日と11月16日の

大徳寺 高桐院の紅葉の様子です。

9日

この日は、門前で引き返しました。

16日 連れがいたので、シャッターチャンスを待って粘る時間がなく、パシャパシャと撮ってきたものです。

葉が縮こまっているのも多くて、去年の方が美しかったかも?

2009年11月14日

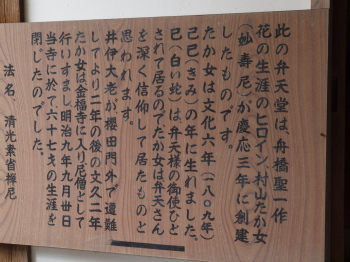

金福寺の門の左手に村山たか女が建てて、住んでいたという弁天堂がありました。

たか女が芸妓の頃、ひいきにしていた織物問屋を営む豪商が建てたという話です。

たか女は、文久2年(1862)11月14日の夜、隠れ家で捕らえられ、三条河原に襦袢一つの姿で3日3晩、生き晒しにされました。

尼僧に救われて出家。明治9年に没するまでの14年間の余生を金福寺にて過ごしています。享年67歳でした。

入って、左手に身代わり地蔵さんが安置されていました。

たか女の出生は、近江国犬上郡、多賀大社の尊勝院主・尊賀少僧都と般若院の娘との間に生まれたという説や、多賀大社の社僧と多賀の色町の芸者との間に生まれたという説などがあります。

いずれにしても公言できる出自ではなく、養女に出されたという事です。

18歳の時に井伊直弼の兄で後の第12代彦根藩主・井伊直亮に仕えましたが、そこを辞して祇園で芸妓となっています。

金閣寺長老・永学の子・常太郎(後の帯刀)を生み、世間体を憚った永学により、金閣寺の寺侍・多田源左衛門と結婚することになります。

この結婚は長くは続かず、たか女は常太郎を連れて近江国へ戻ることになります。

その頃、井伊直弼は、彦根藩主井伊直中の14男坊に生まれ、わずか三百俵の捨扶持で、自ら「埋木舎(うもれぎのや)」と名づけた住まいで鬱々とした日々を過ごしていました。

その埋木舎で、たか女は、直弼と直弼の後の腹心となる長野主膳と出会います。

不遇の時代の直弼の5歳年長の妾 たか女は、兄・直亮の嫡男と直亮の死が相次いだため、36歳にして第13代彦根藩主の座に就くことになった直弼に次第に疎まれるようになったようです。

たか女と常太郎母子は、長野主膳の保護の下、細々と暮らす事になります。

その後、大老職に就いた直弼は尊皇攘夷派への弾圧を強めます。安政の大獄です。

時を同じくして、たか女は京に出て、スパイ活動を開始しています。馴染みのある京で志士や公家などの情報を収集して長野主膳経由で直弼へ知らせたり、長野主膳と九条家家臣・島田左近との連絡係などを担っています。

万延元年(1860)桜田門外の変で、直弼が殺され、文久2年(1862)島田左近が殺され、翌月に主膳も藩命により斬られ、その3ヶ月後にたか女も捕らえられる事になりました。翌日おびき出された息子 帯刀も斬られてしまい、53歳のたか女は、「死罪1等減じ」、1人生き残ることになります。

この寺で、彼女は日々何を想い、考え、暮らしていたのでしょうか?美しすぎる尼僧で、修行の妨げになるからと、最初の寺を追い出されたという話も残っています。

生まれ年の干支である巳に守られていると信じていた たか女は、金福寺に巳にまつわる品々を遺しています。結構、リアルな巳が飾られていて、なにやら象徴的な印象を受けました。

柴の戸の しばしと云いて もろともに

いざ語らはん 埋火のもと

井伊直弼

直弼直筆のこの和歌も、たか女の遺品として、掛けられていました。

2009年11月13日

金福寺 今日は、猫編です。

お越しやす~。うちが、名無しの猫どす。

まぁ、「たま」とか「ミケ」とか好きに呼ばはる人もおすけどなぁ・・・。

そこへ靴入れて、お上がりやす。

ちょっと眠いけど、

座敷の方、ご案内させてもらいまひょか~。

こっちぃ~ついて来とおくれやす~。

ここ段がおすえ~。

気ぃ付けて、お上りやっしゃ~。

そこのボタン押してもろたら、説明しますよって。

まぁ、足くずして、

楽にして、お聴きやす。

けど、うちはこのテープ何遍も聴いてるし、眠うなるわ~。

やっぱり、畳は気持ちよろしなぁ~。

伸び しとこか。

ちょっと~。

遊んで~なぁ。

おっ、また客来たか?

ぼちぼちシーズンやし、忙しいなぁ。

そこ、段ありまっさかいなぁ~。

もう、座敷観はりましたんか?

ほな、庭の方 廻って、芭蕉庵行っとぉみやす。

ぼちぼち、

下りて来はる頃やなぁ。

上の方、まだちょっと(紅葉)早よおしたやろ?

この前あたりはえぇ感じやけどな~。

もうちょっと寒ぶなったら、丁度どっしゃろなぁ~。

お帰りどすか~。ほなそこまで。

入り口の紅葉、綺麗どっしゃろ。

またどうぞ、来とおくれやす~。

明日は、金福寺 村山たか女編です。

2009年11月12日

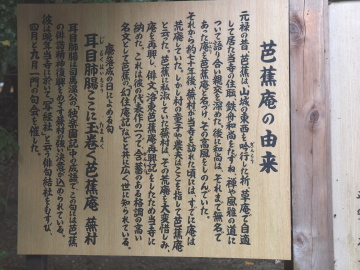

11月9日 左京区一乗寺の金福寺に、おじゃましました。

864年(貞観6年)慈覚大師円仁の遺志により、安恵僧都が創建し、円仁自作の聖観音菩薩像を安置したそうです。もともと天台宗でしたが、後に荒廃したために元禄年間(1688年~1704年)に円光寺の鉄舟によって再興され、その際に円光寺の末寺となり、天台宗より臨済宗南禅寺派に改宗されました。門を潜ると、右手に鮮やかな紅葉が出迎えてくれました。

上がり口に名物猫が、寝ていました(^^)

上の方(芭蕉庵のあたり)はまだ紅葉が進んでいないようです。

明日は、こちらの猫に遊んでもらった様子をアップします。

2009年11月11日

11月11日は、西陣織関係の団体で組織されている「西陣の日」事業協議会によって「西陣の日」と定められ、毎年記念式典が開かれているそうです。

西陣の礎を築いた先人への感謝、西陣と西陣織に関する歴史と伝統の再確認、業界の発展を祈念するために定められました。

応仁の乱の戦火が治まり、全国に散っていた織手達が京都に戻り、西軍の大将であった山名宗全が構えたといわれる戦陣跡あたりに住みついて機音を響かせる端緒となった日が11月11日であるため、昭和44年より、この日が定められたという事です。

北区紫野の今宮神社境内織姫社にて 、式典が行われているようです。

西陣織には従事していませんが、縁あって、この地に商いをしていますので、9日の月曜にちょっとお参りしてきました。今宮さんへのお千度参りも併せて・・・。

両側に建っているのは、杼(ひ)の形をした献灯です。

織姫神社は織物の神様として西陣の人々に深く信仰されています。

※ 杼(ひ)---織物を織るとき、機(はた)にかかっている経糸の開口部に、あらかじめ管巻きされた緯糸を通す舟形をした道具。

境内の舞台では、

七五三参りのキャンペーン人形?

ちらほらと紅葉も、始まっています。

2009年10月01日

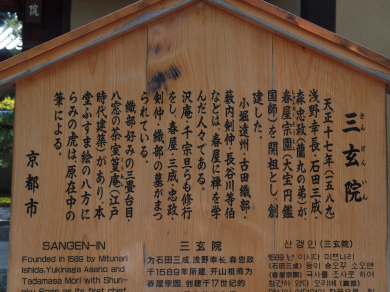

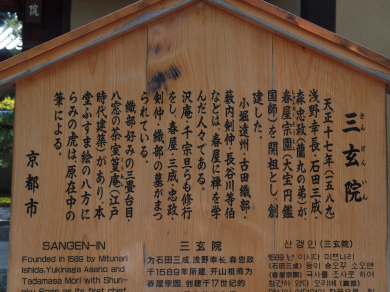

慶長5年10月1日(1600年11月6日) 石田三成は六条河原で斬首されました。享年41歳

さらし首の後、大徳寺の三玄院に葬られました。

前回の大河ドラマでも亡くなったばかりですが、斬首される前に、干し柿を勧められ断った話や、家康からの小袖を断った話は出てきませんでしたね。めずらしく、かっこよくは描かれていましたけど。

辞世歌

筑摩江や 蘆間に灯す 篝火と

ともに消えゆく 我が身なりけり

その他に、何時頃詠まれたものかわからないが、自筆の歌碑が、滋賀県長浜市石田町・八幡神社裏にあるそうです。

残紅葉 散り残る紅葉は

ことにいとおしき

秋の名残は こればかりぞと

2009年07月27日

天文5年(1536年)7月27日 法華宗と対立する延暦寺衆徒が京都の法華一揆を破り21の寺院を焼く 、天文法華の乱が終焉を迎えました。

強い勢力を持っていた法華宗と、細川晴元・茨木長隆らの軍勢が、一向宗徒の入京を聞きつけ、一向宗寺院を焼き討ちしたことに始まり、日蓮宗の宗徒(松本久吉)が比叡山西塔の僧の説法を論破した(松本問答)のをきっかけとして、比叡山と日蓮宗の対立が深まり、政治的思惑も絡み、六角定頼らを味方にした比叡山側が、二十一の寺を焼き、法華宗を京都から、追放した事件です。京都ではこの後6年間、日蓮宗は禁教となり、堺に逃れていた寺院は天文11年(1542年)に京都に帰還を許され、再建されました。

本圀寺(ほんこくじ) 山科区御陵大岩

写真は下京区大宮花屋町上るの本圀寺跡

本能寺(ほんのうじ) 中京区寺町通御池下る

写真は中京区油小路蛸薬師下るの本能寺跡

本法寺(ほんぽうじ) 上京区小川通寺之内上る

本隆寺(ほんりゅうじ) 上京区智恵光院通五辻上る

妙覚寺(みょうかくじ) 上京区新町通鞍馬口下る

妙顕寺(みょうけんじ) 上京区寺之内通新町西入

妙満寺(みょうまんじ) 左京区岩倉幡枝町

妙蓮寺(みょうれんじ) 上京区寺之内通大宮東入

立本寺(りゅうほんじ) 上京区七本松通仁和寺街道

などです。豊臣秀吉による京都の都市改造の一環として、さらに移転し、現在に至っています。

2009年07月21日

7月19日(日)・7月21日(火)北区西賀茂神光院町の神光院では『きゅうり封じ』が行なわれています。

弘法大師が諸病を封じるために行った密教秘法で、きゅうりに名前、年齢を書き込み、祈祷の後に家に持ち帰り、身体の悪いところをなでた後、土に埋めたり、川に流すと病も失せると伝わっています。

埋めるところがないなどの場合は、境内のきゅうり塚に埋めることも出来るようです。

2009年06月11日

慶長20年6月11日(1615年7月6日)に、古田織部は自害したそうです。

墓は、大徳寺塔頭の三玄院と堀川上御霊の興聖寺にありますが、どちらも、拝観はできません。

天文13年 (1544年 )に美濃(岐阜県)で生まれ、織田信長・豊臣秀吉に仕えた武将で、茶を千利休に学びました。正式には古田 重然(ふるた しげなり/しげてる)という名前です。

利休七哲の一人で、1591年の秀吉による利休追放の際、秀吉の勘気に触れる事もいとわず、細川忠興と共に、見送りに駆けつけたという話が残っています。

利休は、堺の自宅での謹慎中に2本の茶杓をつくり、二人に贈っています。

「ゆがみ」という茶杓を細川忠興に、「泪」という茶杓を、古田織部にそれぞれ贈っています。

利休の「人と違うことをせよ」という教えを実行し、利休とは対照的な茶の湯の世界を創造したところが、魅力的ですね。

1615年(慶長20年)の大坂夏の陣のおりに、豊臣方に内通したという罪状で切腹を命じられ、「かくなるうえは 申し開きも見苦し」と一言も弁明せずに、自害しています。

最近では、『へうげもの』という山田芳裕作の漫画の主人公として知られているそうですが、まだ読んだことがありません。この機会に古田織部氏について、もっと調べてみたいと思いました。

2009年05月23日

三門をあとにして、奥の方へ向かいました。

高桐院はもみじの名所です。閉館間際の参道はとても静かでした。

紅葉の頃には、人が多すぎてこの参道もなかなか写真が撮れません。

紅葉の頃には、人が多すぎてこの参道もなかなか写真が撮れません。

帰り道の塀のデザインが綺麗でした。

帰り道の塀のデザインが綺麗でした。

2009年05月22日

大徳寺の総門を潜り少し歩くと、勅使門の後ろに朱色の三門が見えます。

応仁の乱後、一休禅師の参徒連歌師宗長等が一階部分を寄進、その後に千利休により二階部分が設けられ金毛閣と名づけられましたが、そこに雪駄を履いた利休の等身の木像を置いたことが秀吉の怒りを買い、二年後の利休の切腹の1つの要因となります。 山門から引き摺り下ろされた木像は、一条戻橋のたもとで磔にされ、聚楽屋敷内で切腹した利休の首は木像の下に晒されたということです。

山門から引き摺り下ろされた木像は、一条戻橋のたもとで磔にされ、聚楽屋敷内で切腹した利休の首は木像の下に晒されたということです。

利休の聚楽屋敷は、戻橋のすぐ近く、今の晴明神社に隣接していたとの事で、石碑が晴明神社境内に平成16年10月に建立されました。

2009年05月14日

5月4日 植物園の芍薬の開花状況です。

ゴールデングロー

ポーラフェイ

ムーンライズ

レッドモナーク

レッドグレイス

ラリアンス

まだまだこれからの花が多かったので、今頃はかなりの品種が咲きそろっている事と思います。

2009年05月13日

5月4日 植物園を散歩して、広場でうたた寝をしました。

シャガ

石楠花のつぼみ

ケシ

ネモフィラ(ルリカラクサ)

ネモフィラ(ルリカラクサ)

金平糖 ではなくて、カルミア(アメリカシャクヤク)

スヴニール ドゥ アンネフランク(通称アンネのバラ)

スヴニール ドゥ アンネフランク(通称アンネのバラ)

2009年05月04日

5月3日 大田神社の杜若を見に行きました。

見頃には少し早い感じです。

見頃には少し早い感じです。

神山や 大田の沢の かきつばた

神山や 大田の沢の かきつばた

ふかきたのみは いろにみゆらむ

藤原俊成卿

昨年5月12日の様子はこちらhttp://www.zuzu-e.sakura.ne.jp/ownerblog/2008/05/post_30.html

昨年5月12日の様子はこちらhttp://www.zuzu-e.sakura.ne.jp/ownerblog/2008/05/post_30.html

2009年04月26日

4月13日 北山橋西詰にある石井神社におじゃましました。宇迦之御魂大神、石井稲荷大神並びに五十三社を祭神とする神社で、比較的新しい神社です。紅色の八重桜が満開でした。

地域の人々に護られている感じの小さな神社でした。

地域の人々に護られている感じの小さな神社でした。

2009年04月22日

4月13日の上賀茂神社の桜です。

斎王桜

風流桜

みあれ桜 JRのポスターが前に置かれていて、写真的には、ちょっと邪魔(^^)

JRのポスターが前に置かれていて、写真的には、ちょっと邪魔(^^) 横から撮ると、ポスターも入らずにいい感じでした。

横から撮ると、ポスターも入らずにいい感じでした。 賀茂桜

賀茂桜

2009年04月12日

4月6日 昨日、購入したばかりの一眼デジタルを持って、植物園の桜の下で、ランチしました。

ワインなんかも飲んで、ほろ酔い気分です。

ワインなんかも飲んで、ほろ酔い気分です。

まだ説明書もろくに読んでいないカメラなので、扱いがよくわかりません。

まだ説明書もろくに読んでいないカメラなので、扱いがよくわかりません。 ほろ酔い気分モード設定です。

ほろ酔い気分モード設定です。

賀茂川沿い

賀茂川沿い

2009年04月11日

4月5日 松ヶ崎疎水沿いの桜の様子です。

松ヶ崎の螺旋洞桜と、私が名付けた桜です(^^)

松ヶ崎の螺旋洞桜と、私が名付けた桜です(^^) 反対側から

反対側から

今年もしっかり咲いています。御苑の螺旋洞桜は、どんな具合でしょう。3月30日はこんな感じでしたが…。

この陽気で、花開いているのでしょうか?気になるところです。

2009年03月07日

蓮月尼ゆかりの神光院から、少し西へ行った南側に、西賀茂の大将軍神社があります。

大将軍神社は西賀茂の瓦屋の鎮守の社として建立されたと伝えられています。 桓武天皇が平安遷都の際、王城鎮護のため、四方に祀られた大将軍神社のうちの北方の守護神と伝えられています。

いくつものプチお社が並んでいました。

2009年03月06日

蓮月尼の墓を後にして、さらに北に進むと、正伝寺の門前に着きます。

文永5年(1268)に東巌慧安(とうがんえあん)禅師が烏丸今出川に兀菴普寧(こつたんふねい)禅師を開山として創建するも、叡山の衆徒の為に破壊される。賀茂の社の社家の協力により、現在の地に移ったということです。

暖かそうな帽子を被せてもらって、にっこり(^^)

暖かそうな帽子を被せてもらって、にっこり(^^)

途中、左側にかわいい鐘楼がありました。

途中、左側にかわいい鐘楼がありました。

鐘の標準サイズというものが、どれくらいの大きさなのか知りませんが、私の初めて見て、慣れ親しんだ鐘は、知恩院さんので、その次に見た鐘といえば、歌舞伎の舞台上、娘道成寺の鐘ですから、まぁ大概の鐘は小さいなという認識になってしまいます。静かな山道を登っていくと本堂が見えてきます。 応仁の乱後の荒廃を嘆いた徳川氏によって、金地院から移建されたもので、伏見城の遺構といわれています。

応仁の乱後の荒廃を嘆いた徳川氏によって、金地院から移建されたもので、伏見城の遺構といわれています。

破風に施された懸魚(げぎょ)は、アカンサス(古代ギリシャ・ローマ建築の柱頭の意匠に主に用いられている葉)模様で、桃山時代でも特にめずらしく優れているといわれているようです。 方丈の襖絵は、狩野山楽筆のもので、数少ない作品の中の傑作だそうですが、ほとんど消え入りそうな感じで、そのすばらしさを認識できませんでした。

方丈の襖絵は、狩野山楽筆のもので、数少ない作品の中の傑作だそうですが、ほとんど消え入りそうな感じで、そのすばらしさを認識できませんでした。

方丈の広縁の天井は有名な血天井です。おもわず、細部を眺めて、割腹した人たちを想像してしまい、重い気分になってしまいます。

気分一新しようとシンプルな庭を眺めます。

叡山を借景に、白砂の上に7・5・3の刈り込みが並んでいる、石を使っていない枯山水でめずらしいものです。5の方丈の島を中心に7の蓬莱の島と3の瀛洲(えいしゅう)の島とが、中央に向かっているのだそうですが、違う見方もあり、獅子の子渡しとも云われています。

刈り込みは、真冬で、緑が美しくはないですが、叡山は、綺麗に借景の役目を果たしていました。1人で、静かな景色を満喫できましたが、この寺がこの地に移ってきた経緯を考えると、微妙な借景ではあります。

庭の右手の庭門の懸魚のデザインです。

帰り道、竹やぶのざわめく中を下ってゆきます。 ここへ来るのは、車ではなくこの道を歩いて上るのがなんともよい感じでしょうねぇ。

ここへ来るのは、車ではなくこの道を歩いて上るのがなんともよい感じでしょうねぇ。

2009年02月23日

ここ、妙満寺には、道成寺の鐘が伝わっています。

正平14年(1359)3月11日、道成寺において、安珍清姫の伝説以来、失われていた鐘を再鋳し、鐘供養を営んでいるところへ、1人の白拍子が現れ、舞を舞い、呪力で、鐘を落下させ、蛇身となって日高川へと姿を消した。その後、近隣に災厄が続き、清姫のたたりと恐れた寺は、その鐘を竹林に埋めた。後の秀吉による根来攻めの際、大将であった仙石権兵衛が、この話を聞き、鐘を掘り起こし、京都に持ち帰り妙満寺に納め、寺で供養すると、美しい鐘音が甦った。という話です。

♪花の外には松ばかり 花の外には松ばかり

暮れ染めて鐘や響くらん

鐘に恨みは数々ござる初夜の鐘を撞く時は

諸行無常と響くなり

後夜の鐘を撞く時は是生滅法と響くなり♪

歌舞伎の舞台では、クライマックスで蛇身となった白拍子 花子が、鐘の上で、見得を切るので、そこそこの大きさの鐘をイメージしていましたが、実際は、結構小さな鐘でした。 道成寺を演じる芸能関係者はこの鐘に芸能精進を祈りに来られるようです。

道成寺を演じる芸能関係者はこの鐘に芸能精進を祈りに来られるようです。

境内に出ると一際、眼を引くのは、仏舎利塔です。

インド・ブッタガヤ大塔を型どったものとしては、日本初の仏舎利塔だそうです。

静けさを打ち破って、蛇身登場!

静けさを打ち破って、蛇身登場!

ではなくて、手水舎の龍でした。

小雪舞い散る中、はるか昔の悲恋の物語に想いを馳せた時間でした。

2009年02月22日

17日 雪のあるうちにと、岩倉へ急ぎました。

「雪・月・花」のうちの、雪の庭が岩倉の妙満寺にあると聞いていましたが、一度も訪れたことがなく、雪が降ったら行って見ようと以前より考えていました。

清水にある月の庭は、好きなお庭の一つで、随分前ですが、リチャード・ギアの撮った写真展が行なわれていた時に入ったことがあります。昼間なので、月は出ていませんでしたが…。花の庭が現存しないのは、残念なことですねぇ。

なんとか、雪は残っていました。廊下より左から右へ見渡してみました。

額縁に入れるとこんな感じ

さらに引いて観ると

貸切り状態なのをいいことに、ちょっと障子を開けてみると

趣がいろいろに変化します。

もうちょっと積もってる方がいい感じのようにも思いますが、雪が降って空気が程よい水分を保って澄み渡っているようで、静けさがなにより贅沢な時間です。私の美意識の中で、この程よいと感じる湿度加減は結構、重要なポイントです。写真に全然表現できていないのが、問題ですけど。

2009年02月16日

戊辰戦争のさなか、薩摩、長州2藩の兵が先陣となり、幕軍を追って東征軍が、京都を出ようとして三条大橋にさしかかったとき、橋のたもとにいた蓮月尼が、馬に近づき、歌を書いた短冊を差し出したというエピソードがあります。

うつ人もうたるる人も心せよ

同じ御国の御民ならずや

あだみかた勝つも負くるも哀なり

同じ御国の人と思へば

これを受け取ったのが、西郷隆盛であり、この短冊が、江戸城無血開城におおきな力を発揮したという話です。

飢饉の際には、惜しげなく寄付をしたり、賀茂川に橋をかけたりという活動も行ったりして、積極的に世のために尽くしてもいたようです。

尊王派と見られて、あわや毒殺されそうにもなっています。

東山・大仏殿に滞在していた頃のエピソード

住持の留守を預かっていた際、所用の外出から戻ると、台所に見慣れない茶釜が1つ。狸が釜に化けたのではないかしらと不安な中、眠った夜。年老いた僧が、よろよろと現れ、あれこれと仏の話などをするうち、夜が、明けた。気がつくと黒衣の僧と見えたのは、茶釜であった。実は近所の男が、留守中に持ってきた釜であったことが、判明し、ほっとするという話です。

ちょっと、愉快そうなので、描いてみました。

題して、「蓮月尼 茶釜と語り明かすの図」 画像の確認

画像の確認

言い寄る男たちに、自ら釘抜きで歯を抜いて、気をそらしたという、気丈な話もあります。

蓮月尼肖像 富岡鉄斎筆

白木綿の一反風呂敷に月と蓮を鉄斎に描かせ、辞世を書き添え、自らの遺体を包む布として準備し、さらには棺桶も手配して、死での旅支度を整えてあったようです。(棺桶は度々、他の人のために使い、また新たに用意しています。)

ねがはくはのちの蓮の花のうへに

くもらぬ月をみるよしもがな

ちりばかりこころにかかる雲もなし

けふをかぎりの夕暮れの空

風呂敷と棺桶内の経帷子に、先の歌を残しています。「無用の者が消えゆくのみ、他を煩わすな、鉄斎だけに知らせてほしい」と頼み置いていたその心情も、考えさせられます。

小谷墓地の墓の墓銘も鉄斎の書のようで、桜の木の下に、静かなたたずまいを見せています。もっともこの桜、当初は、もっと小さかったのでしょうけど。

明治8年12月10日に亡くなっています。享年85歳

人生半ばで、世の無常を知るも、移り変わりの激しい時代にあってしっかり自立の道を歩み、世間から一歩引いた立場からも、人々との交流を深め、ボランティア活動に励み、自由に生きた彼女の人生に、感銘と共感を覚えます。

山里は松の声のみきゝなれて

風ふかぬ日は淋しかりけり

参照

* 天台寺門宗 青眼展墓録

http://www.tendai-jimon.jp/serialization/3/1.html

* 歴史散歩 京に燃えた女 京都新聞社 発行

* 京都故事物語 河出書房新社

* 他 多数のサイトを検索

2009年02月14日

何を検索していたのか、あちらこちらと、ネットサーフィン中に出会って、興味を覚えたのが、太田垣蓮月という江戸~明治時代の尼僧です。

終の棲家となった神光院と墓のある西方寺の小谷墓地に出掛けてみようと思い立って、先日の神光院のブログとなりました。

蓮月庵

今日は、その人となりを、ネット・書籍などで調べたことを書いてみます。

本名 誠(のぶ) 父は伊賀上野城主、藤堂氏で、母は京の三本木の遊女であったともいわれている。生まれて10日余りで、知恩院の字侍、太田垣光古のもとに、養女に出される。

8歳の時に丹波亀山城に女中奉公に出される。

13歳のとき、養母を亡くし、

18歳になったとき、呼び戻されて、養父 光古の養子 望古と結婚、

4人(3人?)の子を儲けるも次々と亡くし、夫も放蕩無頼であったともいわれ、離婚。

29歳のときに、古肥と再婚するも、4年後に死別。

養父とともに、出家。名を蓮月と改め、知恩院山内の真葛庵に移り住む。

神光院 庵の横に立てられた碑

その後、古肥との間に生まれた子供にも先立たれ、

42歳のときに、養父を亡くす。

常ならぬ世はうきものとみつぐりの

独りのこりてものをこそおもへ

かきくらしふるはなみだか無人(なきひと)を

おくりし山の五月雨のころ

たらちねのおやのこひしきあまりには

墓に音をのみなきくらしつつ

独りのなった蓮月は、知恩院山内より、岡崎村へ移り、人に勧められたのをきっかけに、陶器つくりをはじめる。

てすさびのはかなきものをもちいでて

うるまのいちにたつぞわびしき

西方寺

自詠の和歌を独特な書体で自作の陶器に彫りつけたその作品は、「蓮月焼」として、人々の間に広まり、人気を博すようになる。

蓮月焼の偽物も出回り、美貌の人でもあったことから、多くの人が訪れるようになり、その煩わしさから逃れるため、引越しを繰り返し、「屋越の蓮月」と呼ばれるようになった。

それは、岡崎に移ってから、西加茂に落ち着くまでの三十数年の間に太田垣家の墓からさほど遠くない範囲内での引越しで、年に13回も越した年もあり、少なくとも34回は、変わっているようである。

文人達が多く住まいしていたその地域には、のちの富岡鉄斎となる猷輔少年も、住まいしていて、蓮月は孫のようにかわいがっていたようである。

西方寺 蓮月碑

多くの文人たちとの交流を重ねた後、鉄斎を伴って75歳のとき西加茂の神光院へ最後の引越しをしています。

2009年02月11日

2月9日 西加茂の神光院を、訪ねました。

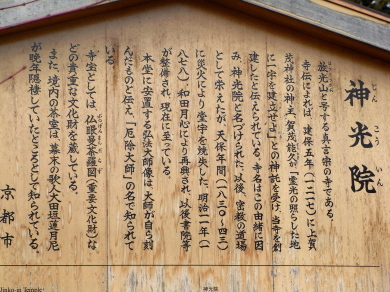

鎌倉時代 1217年(建保5年)上賀茂神社の神主 賀茂能久(よしひさ)が、神託を受け、この寺を創建したと伝えられています。

密教の道場として栄えたが、災火により堂宇を焼失。

明治11年、和田月心により、再興され、現在に至っています。

本尊弘法大師像は、空海42歳の時の自刻の木造と伝えられ、厄除け大師として信仰を集めています。

東寺・仁和寺と合わせ”京の三弘法“の内の、”上(かみ)の弘法さん“として親しまれています。

厄除け、眼病祈祷の寺として知られ、毎年7月21日と土用丑の日には、弘法大師の残した秘法「きゅうり封じ」が行われます。

時代劇の撮影にもよく使われているそうです。

幕末の女流歌人で陶芸家の太田垣蓮月が、晩年この寺に隠棲していたことでも知られています。

蓮月尼旧栖茶所(れんげつにきゅうせいちゃしょ)

終の住まい

不動明王が祀られています。

2008年12月03日

12月1日 寂光院を出て、三千院に向かいました。♪恋~に疲れた♪時に来ようと思っていたので、ここも初めてです。今年の「そうだ。京都行こう!」は、この三千院の紅葉の写真ですから、もう散紅葉の月曜というのに、大賑わいです。ぞろぞろと、向かうしかありません。

よくブログで見かける苔に埋まった「わらべ地蔵」です。

もう、シャッター音の雨嵐です(^д^)

もう、シャッター音の雨嵐です(^д^)

終わりかけでも美しいところは、美しく

終わりかけでも美しいところは、美しく

スーパーひとし君?のようなお地蔵さん

見上げるとこんな感じ

御仏の光?

12月1日 大原へ、出掛けました。少し遠いので、これまで一度も訪れた事がなかったのですが、ご縁があって、寂光院を案内して頂きました。

火事の折りに焼けて枯れてしまった樹齢千年の姫小松が痛々しく、庭の片隅にありました。

再建された本堂には、新しい地蔵菩薩さまが安置されていて、その鮮やかな色彩にドキッとしてしまいます。古びた彫像ばかり見慣れていると、どうしても戸惑いを隠せませんが、年月を経るとたぶんいい具合にありがたく感じられるにちがいありません。案内いただいたお部屋から御所より移されたという茶室「孤雲」とお庭の佇まいを眺めることができました。

気さくな院主さまのお話を伺ったあと、旧本尊を、見せていただきました。その炭化したお姿には、さすがに、はっとさせられるものがあり、わずかに残ったお顔の陰影に何を語りかけてらっしゃるのかと、見入ってしまいました。

気さくな院主さまのお話を伺ったあと、旧本尊を、見せていただきました。その炭化したお姿には、さすがに、はっとさせられるものがあり、わずかに残ったお顔の陰影に何を語りかけてらっしゃるのかと、見入ってしまいました。

建礼門院大原西陵が、右手階段を上りきったところにあり、眼前の山が、当時、鞍馬を越えてこの寺にたどり着いたという話や、花を摘み帰った建礼門院が、後白河法皇と対面するシーンを思い浮かべさせてくれます。

昨年奉納された姫小松から造られた能面を使い、「大原御幸」がここで演じられたなら、ぜひとも観に来たいと考えてしまいました。

11月18日 詩仙堂から、北へ少し歩くと、圓光寺があります。 ガレージ横に見事な紅葉の大木がありました。

ガレージ横に見事な紅葉の大木がありました。

詩仙堂からこちらへと同じコースを辿っている人も多いのですが、知名度がやや低いのか、人をはずして撮るのは、こちらの方が楽です。

詩仙堂からこちらへと同じコースを辿っている人も多いのですが、知名度がやや低いのか、人をはずして撮るのは、こちらの方が楽です。

ライトアップもされているようで、もう少しすれば、照らし出された紅葉は、えもいわれぬ美しさでしょう。

ライトアップもされているようで、もう少しすれば、照らし出された紅葉は、えもいわれぬ美しさでしょう。

2008年11月20日

11月18日 洛北方面に出掛けました。

詩仙堂

粘りに粘って、人がいなくなるのを待ちましたが、ここはメジャーすぎて、結局断念しました。

粘りに粘って、人がいなくなるのを待ちましたが、ここはメジャーすぎて、結局断念しました。

おかげで、似たような写真がいっぱいです。

おかげで、似たような写真がいっぱいです。

あきらめて、庭に出ました。

あきらめて、庭に出ました。

丸い葉っぱがなんともかわいい感じです。

丸い葉っぱがなんともかわいい感じです。

庭の手入れもたいへんでしょうねぇ。京都に生まれ育って、この創り込まれた美しさをあたりまえのように感じていたので、以前、他府県の公園を見たときに違和感を感じました。自然のまま、美醜入り混じって放り出された公園を見苦しいとしか感じられませんでした。それはツツジの公園で、見上げる高さの木々と枯葉と枝に注意しながら、整備されていない山を踏み分けて歩くような公園でした。見下ろす高さの丸く刈り込んだツツジしか見たことのなかった私には、ショッキングでした。ツツジは丸いと認識していた自分にも、ちょっとびっくりでしたが(^^)

庭の手入れもたいへんでしょうねぇ。京都に生まれ育って、この創り込まれた美しさをあたりまえのように感じていたので、以前、他府県の公園を見たときに違和感を感じました。自然のまま、美醜入り混じって放り出された公園を見苦しいとしか感じられませんでした。それはツツジの公園で、見上げる高さの木々と枯葉と枝に注意しながら、整備されていない山を踏み分けて歩くような公園でした。見下ろす高さの丸く刈り込んだツツジしか見たことのなかった私には、ショッキングでした。ツツジは丸いと認識していた自分にも、ちょっとびっくりでしたが(^^)

11月17日 紅葉情報に誘われ、大徳寺まで歩いて行きました。

特別拝観の行われている塔頭も多いのですが、今日のお目当ては高桐院です。途中で、芳春院の入り口の赤い色合いにも誘われ、寄り道しました。

大徳寺は、広くて、石畳の道は、美しいのですが、ヒールの靴には適していません。歩きやすい靴を履いてくればよかったなと、考えているうちに、たどり着きました。

雑誌などによく載っている石畳の道は落葉にはまだ早くて、ここに敷き詰められた落葉をみるのは、10日ほど?待った方が、よいようです。

雑誌などによく載っている石畳の道は落葉にはまだ早くて、ここに敷き詰められた落葉をみるのは、10日ほど?待った方が、よいようです。

緑と赤、オレンジ、黄色など、多様な色彩の妙がこの時期の楽しさです。

緑と赤、オレンジ、黄色など、多様な色彩の妙がこの時期の楽しさです。

ここから、400円の拝観料が、必要です。

ここから、400円の拝観料が、必要です。

今年の紅葉は、なかなかのものです。

今年の紅葉は、なかなかのものです。

建物とのコントラストが、なんとも美しく、できれば一人静かに眺めたいものですが、周りは観光客でいっぱいです。静かに観賞してらっしゃる方もありますが、けっこう賑やかな団体もあります。秋ともなれば、「そうだ!京都行こう!」って感じですから、仕方がありません。レンズの中に、一瞬の静寂を残そうと、じっと人の切れ間を待ちます。静かに観賞してらっしゃる方には、このシャッター音も、うっとおしいに違いないのですが。

一際あざやかな赤に、ハッとします。

一際あざやかな赤に、ハッとします。 火のようなとも、血のようなとも形容したくなるのは、細川ガラシャ夫人を感じてしまうからでしょうか。

火のようなとも、血のようなとも形容したくなるのは、細川ガラシャ夫人を感じてしまうからでしょうか。

庭を廻ってまた室内に戻ります。

庭を廻ってまた室内に戻ります。

2008年10月15日

10月13日 晴れた~!!

という訳で、植物園に行きました。青空のコスモス目当てです。

北山門を入ったところに、今年は376鉢のコスモスのプランターが並んでいます。「ソナタミックス」という品種が一番多く植えられています。背が低いので、観賞しやすい高さです。大勢の人が、写真を撮っていて、賑わっています。青空背景のためには、かがみこまなくてはなりませんが。

蝶も、皆に追いかけられて、ゆっくり蜜を吸えないかも?ブログ書いてる人、多いんでしょうねぇ。

花びらが、夢コスモス園のそれより全体的に大振りなように感じます。

「ディドリーム」

「ディドリーム」

この日は夕方から同窓会の予定なので、着物を着て出掛けました。着物パスポートは、今年から1年間有効になり、そこそこ割引があります。植物園は無料です。着物姿で、バシャバシャ写真撮ってるのは、私だけでしたけど・・・。

噴水バック

ちょうちょ激写!

暑いぐらいの晴天で、白いコスモスが、空の青にも染まず、ただよう?・・・

暑いぐらいの晴天で、白いコスモスが、空の青にも染まず、ただよう?・・・

「シーシェル」

「シーシェル」

「あかつき」

ご近所の花たち

「アノダ」コスモスの横で、やわらかな美しさでした。

直に植えたコスモスは、正門近くに、あるそうなのですが、あまりの暑さに、着物で森を抜けてさらに撮り続けるのは大変そうなので、引き上げました。

2008年08月05日

8月3日 朝顔展 開催中ということで、また朝から出かけました。 これも、朝顔?!

これも、朝顔?!

朝9時 大輪系は、すでにお疲れモードです。

朝9時 大輪系は、すでにお疲れモードです。

睡蓮

蓮もそろそろ終わりかけ

亀

なんぞ、御用どすか?

ゆり系

桔梗 花びら、足りひんような?

そこ、まだ咲いてへんけど?

アメリカ芙蓉 日本のと違って、バーンって感じに咲いてます。

日本のと違って、バーンって感じに咲いてます。

松ぼっくり

夏といえば

動き出しそうな蕾

ところで植物園は大人200円ですが、もっと大人の人は無料です。

ほとんど無料の入場者のようで、これでは採算がとれないでしょうね~。

2008年05月13日

5月12日 大田神社へ出かけました。

杜若で、まずイメージするのは、やはり在原業平の歌でしょうか。

杜若で、まずイメージするのは、やはり在原業平の歌でしょうか。

からころも きつつなれにし つましあれば

はるばるきぬる たびをしぞおもう

能の演目にもあり、都人の東下りの光景など想像してしまいます。でもそのあとの連想が、八橋→生八橋 食べたい…と移っていってしまうのは、基本的に食い意地がはっているせいでしょうか。近頃はいろんな餡子があるようですが、私は餡子なしの、てれっとしたのを2,3枚一度に口に放り込むのが好きです。

こんなに群生していると、やはり思い出すのはこの絵です。

こんなに群生していると、やはり思い出すのはこの絵です。

尾形光琳

上御霊神社にも、足を延ばしました。

いちはつ(一初、一八 他)アヤメ科の中で、最初に咲くからこのような名前になったとか。

2008年04月08日

4月6日 日曜日 この上ない桜日和です。 本法寺

雨宝院

雨宝院

上品蓮台寺

千本釈迦堂

千本釈迦堂

平野神社

上賀茂神社

植物園

きらきらひかるさん 店内より

御所 ふくろうさんの命名によるところの『螺旋洞桜』です。満開はもう少し先です。

ふくろうさんの命名によるところの『螺旋洞桜』です。満開はもう少し先です。 お花見のはしごでした。

お花見のはしごでした。