2017年08月15日

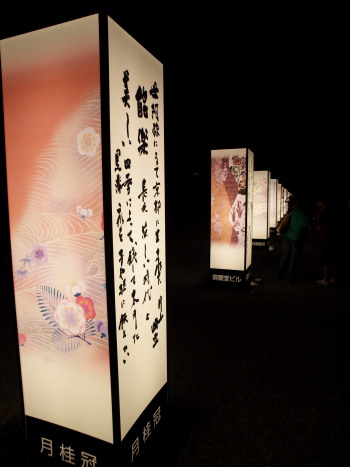

祇園祭 後祭 巡行 2017

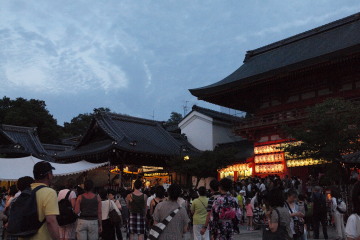

遅くなってしまいましたが、後祭の巡行の様子です。四条御旅所の横にて、スタンバイ。

信号の向きを変えて、鉾が通れるように準備。

神事

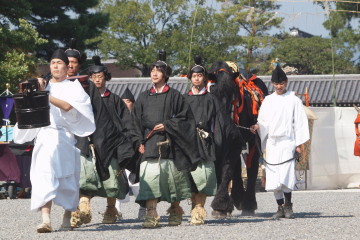

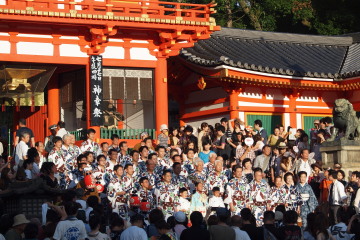

花傘行列が先にやってきました。

1966年に山鉾巡行が前祭(17日)の1日で行われるようになった際、後祭の巡行に代わるものとして開催されたのが始まりだそうです。

子供神輿

こちらの行列は、八坂神社を出発し、四条御旅所から京都市役所へと進み、河原町通りを下って、八坂神社へと戻ってゆきます。

この行列もくじ改めがあるのですね~。

六斎念仏の人達

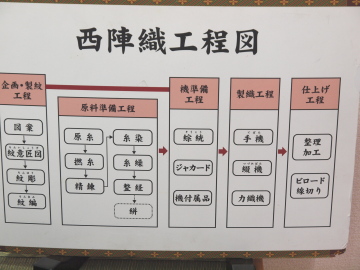

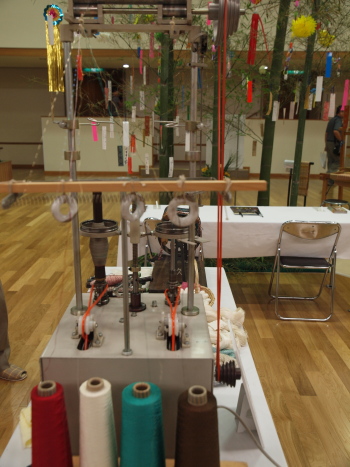

織商鉾

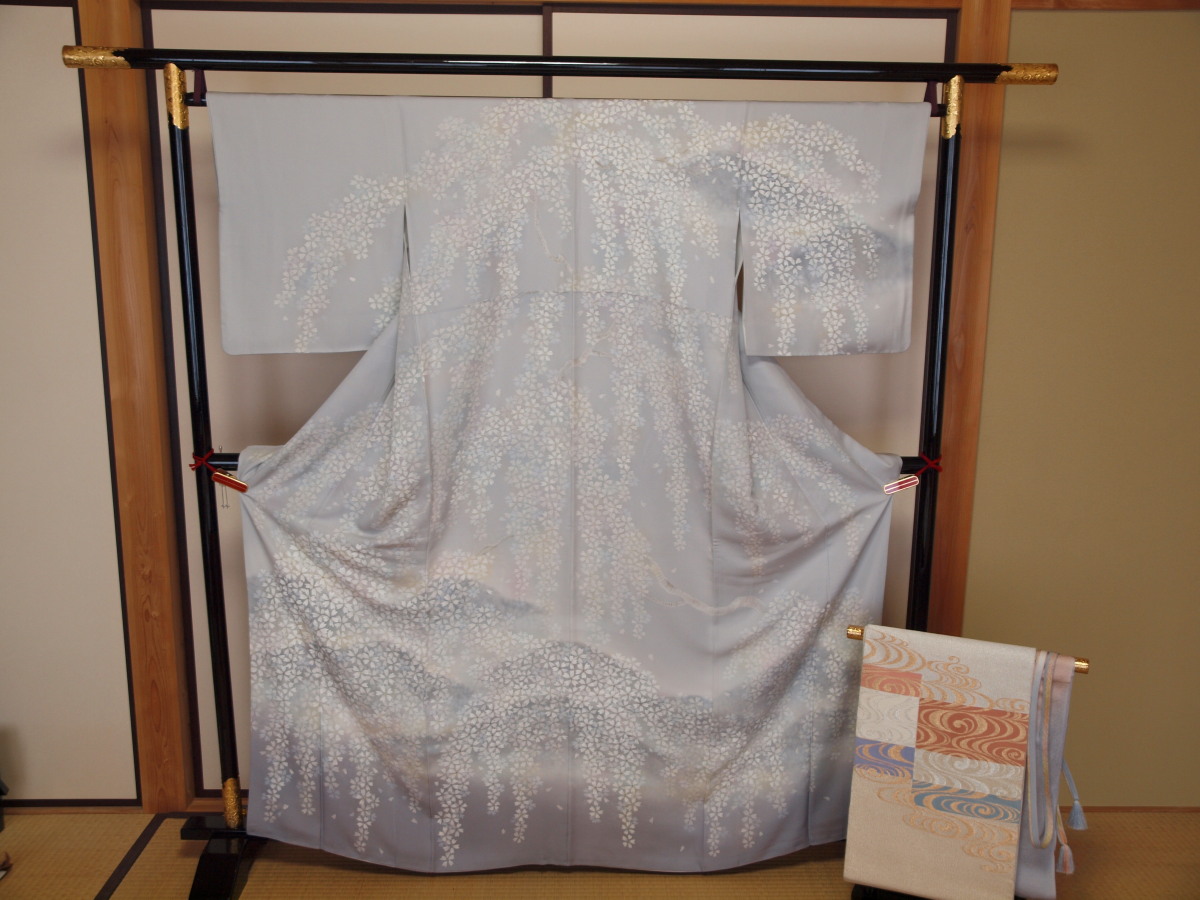

京都ミスきもの の方々です。

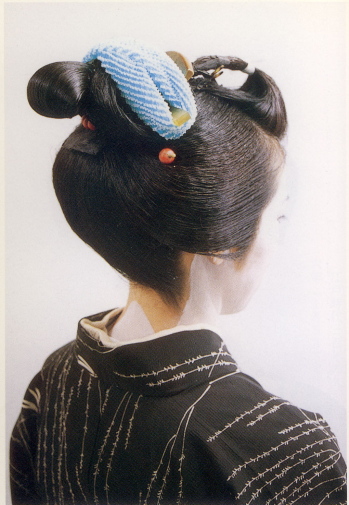

祇園甲部

宮川町

白っぽい御着物が涼しげです。本当は暑いのでしょうけど。先祭の時より、曇っていて、風もあり、爽やかめで、よかったです。

鷺舞

目の前を通り過ぎてから、羽を広げてくれました。

岩戸山の祇園囃子

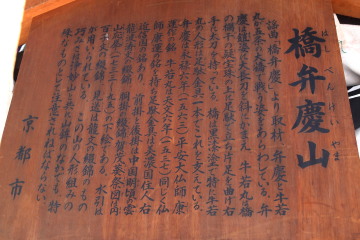

山鉾巡行の先頭は、橋弁慶山 (はしべんけいやま)です。

北観音山 (きたかんのんやま)

鯉山 (こいやま)会所にあった時より、鯉が大きく感じられます。

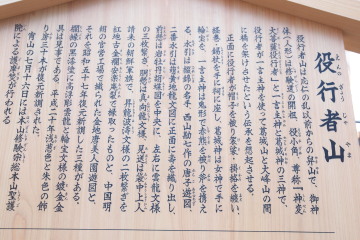

役行者山 (えんのぎょうじゃやま)

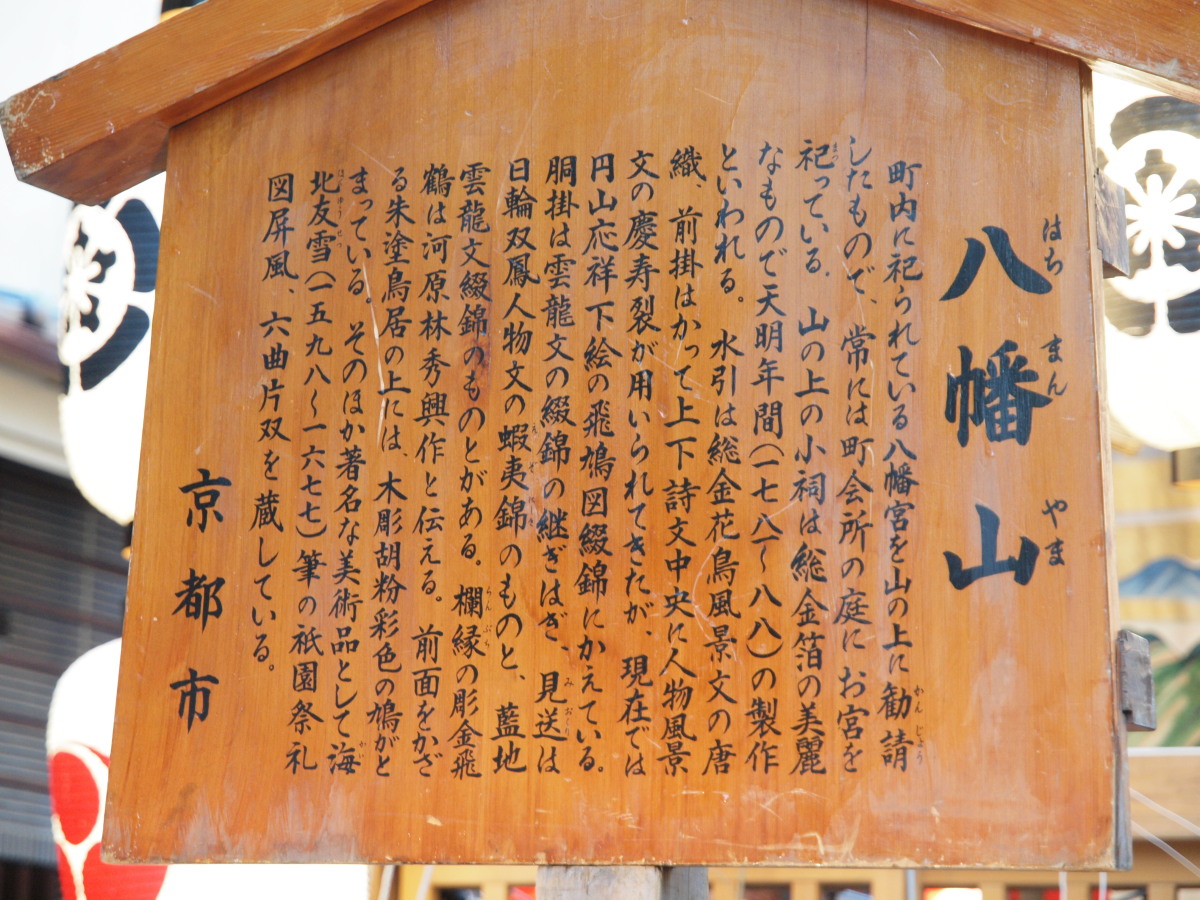

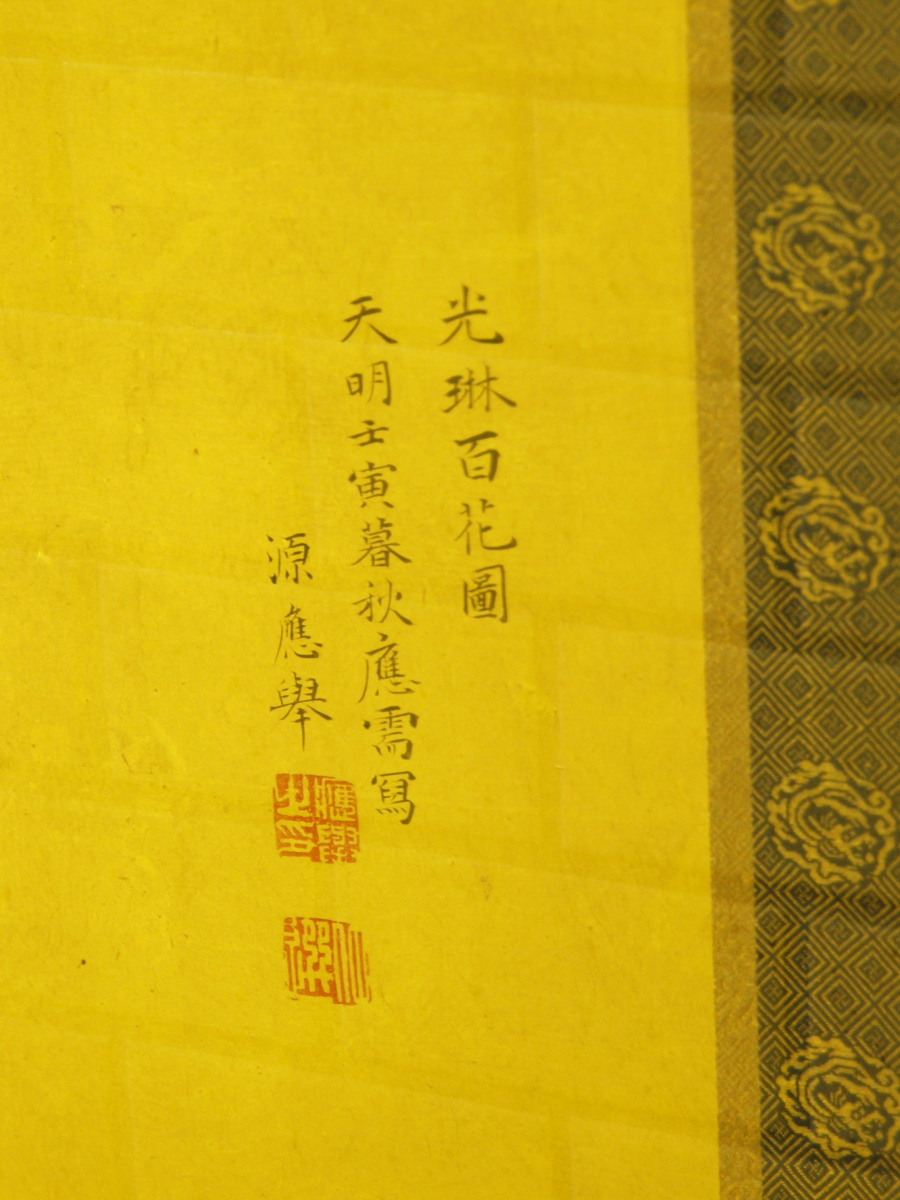

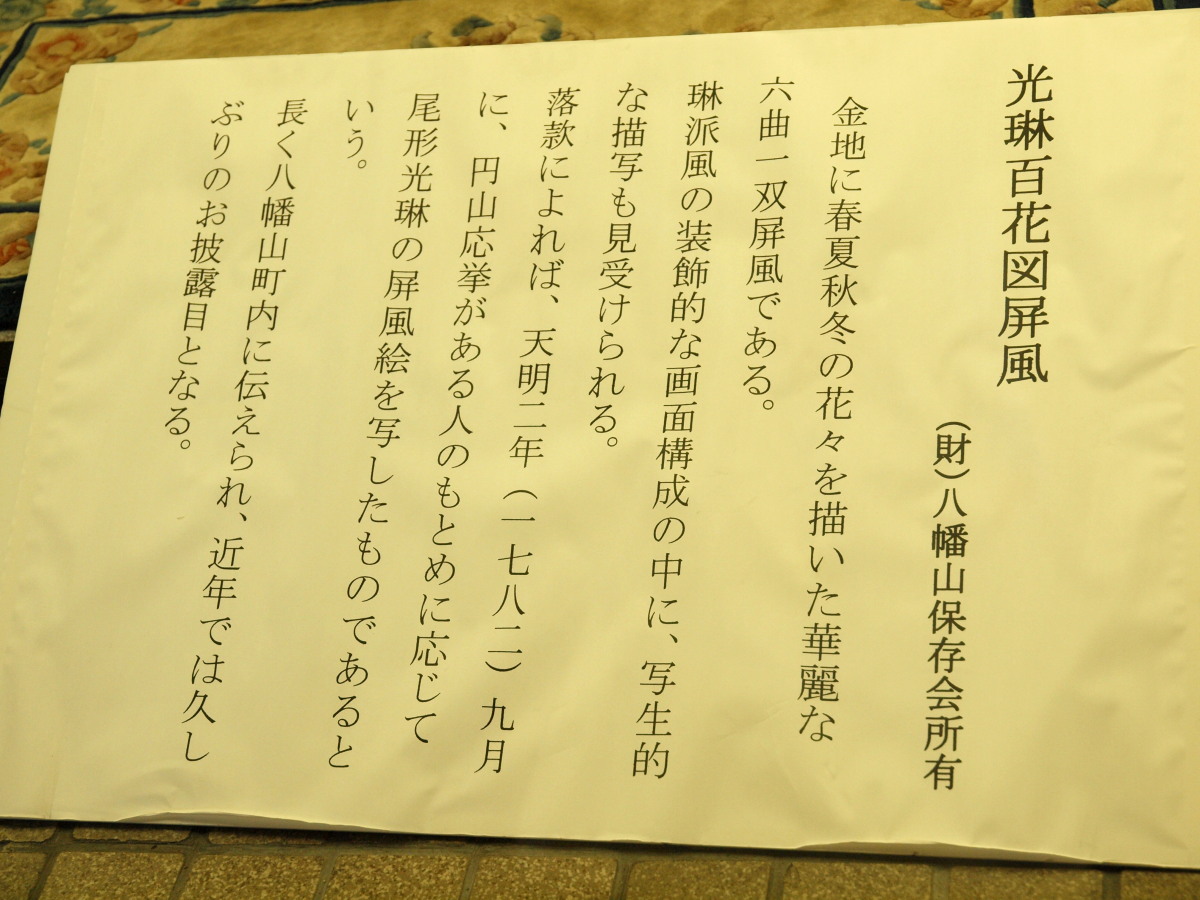

八幡山 (はちまんやま)

南観音山 (みなみかんのんやま)

鈴鹿山 (すずかやま)

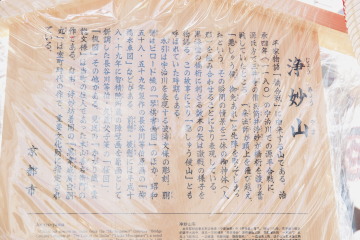

浄妙山 (じょうみょうやま)

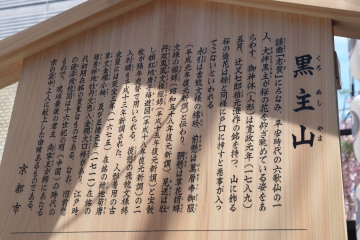

黒主山 (くろぬしやま)

肩こりそうなほど、仰ぎ見てますね~。巡行終わったら、もみほぐしてあげたい。

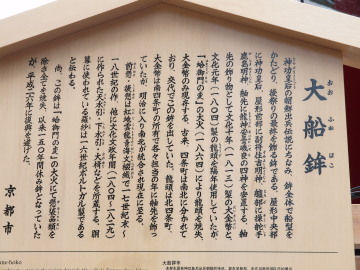

最後は、大船鉾 (おおふねほこ)です。

すぐ、信号が元に戻されてゆき、通行止めが解除されます。

御神輿 まだ、この神輿を担ぐ様子をその場で見た事がありません。来年は、こちらに注目してみたいですね~。

- Permalink

- by zuzu

- at 16:42

- Comments (0)

- Trackbacks (0)

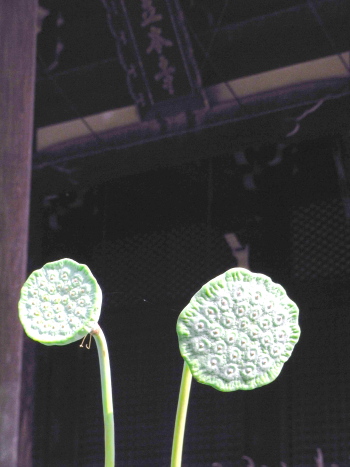

庫裏の前の枝垂れは開花したばかりです。

庫裏の前の枝垂れは開花したばかりです。

よく見ると2本ですね~。

よく見ると2本ですね~。

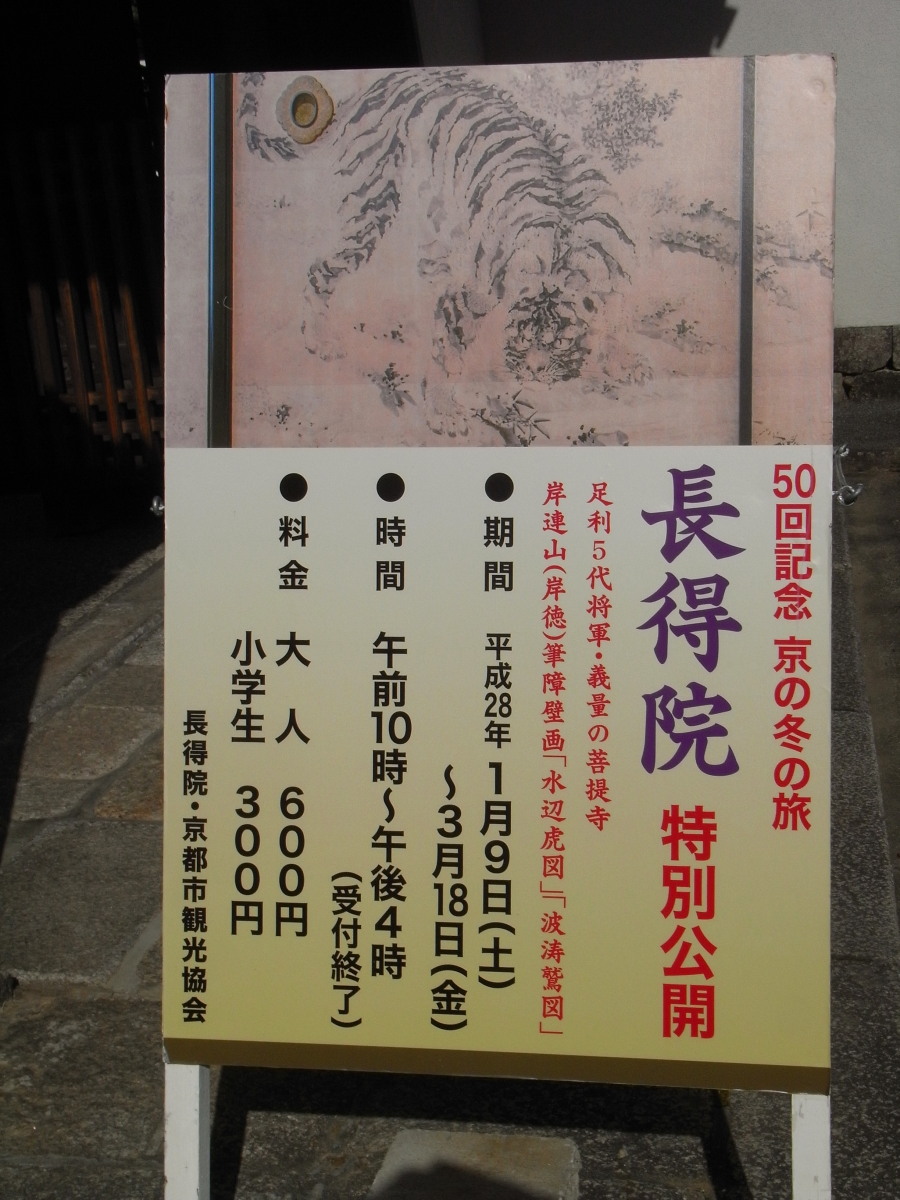

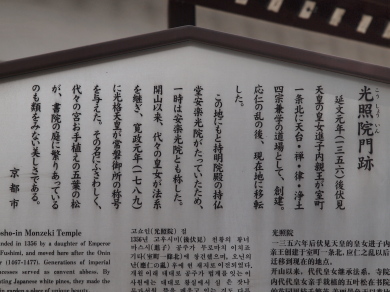

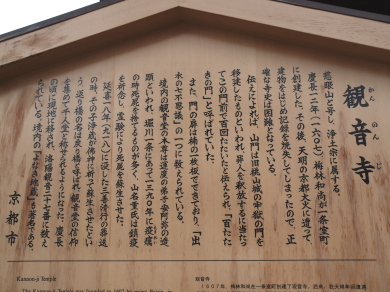

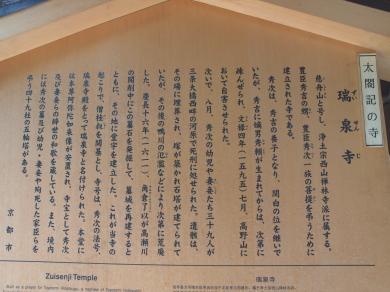

足利五代将軍義量の菩提寺で、その法号にちなんで寺名が付けられたそうです。

足利五代将軍義量の菩提寺で、その法号にちなんで寺名が付けられたそうです。

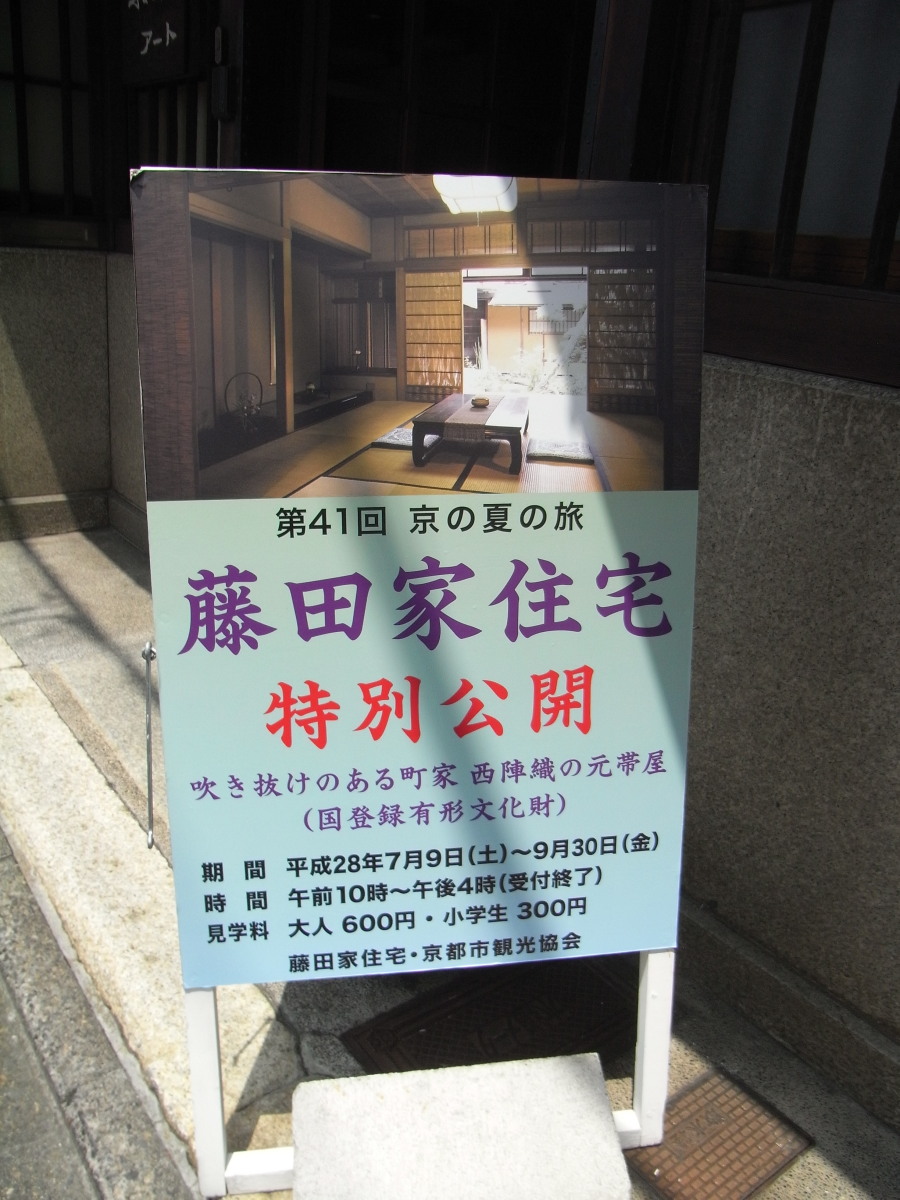

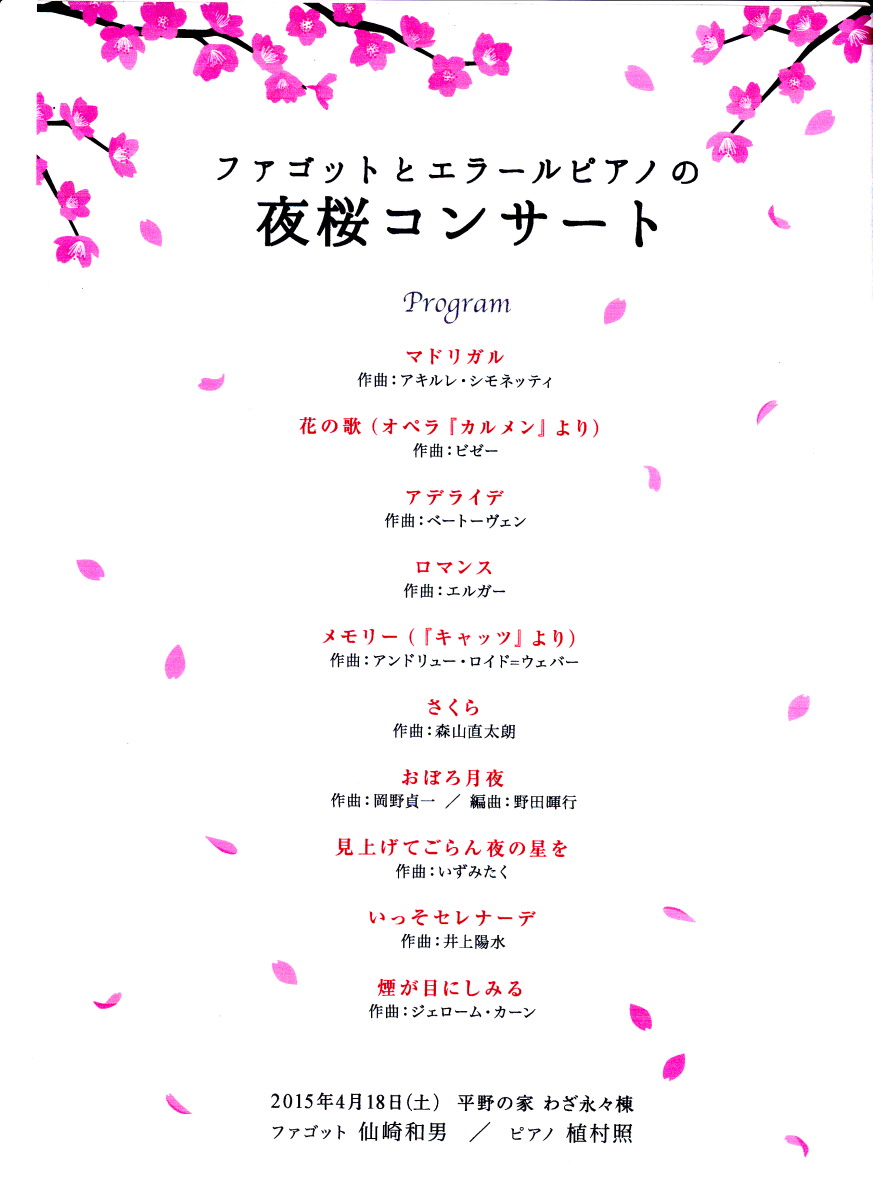

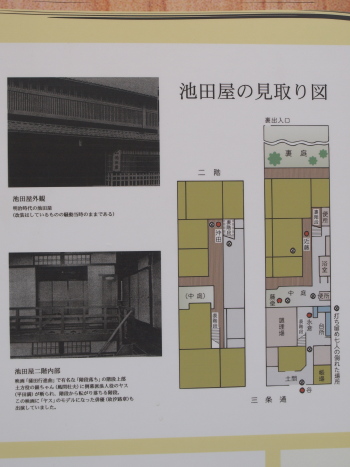

一階の土間とダイドコが、コンサート会場になっています。

一階の土間とダイドコが、コンサート会場になっています。

、本丸の後ろ側の八重紅枝垂れは満開で、華やかな雰囲気です。

、本丸の後ろ側の八重紅枝垂れは満開で、華やかな雰囲気です。

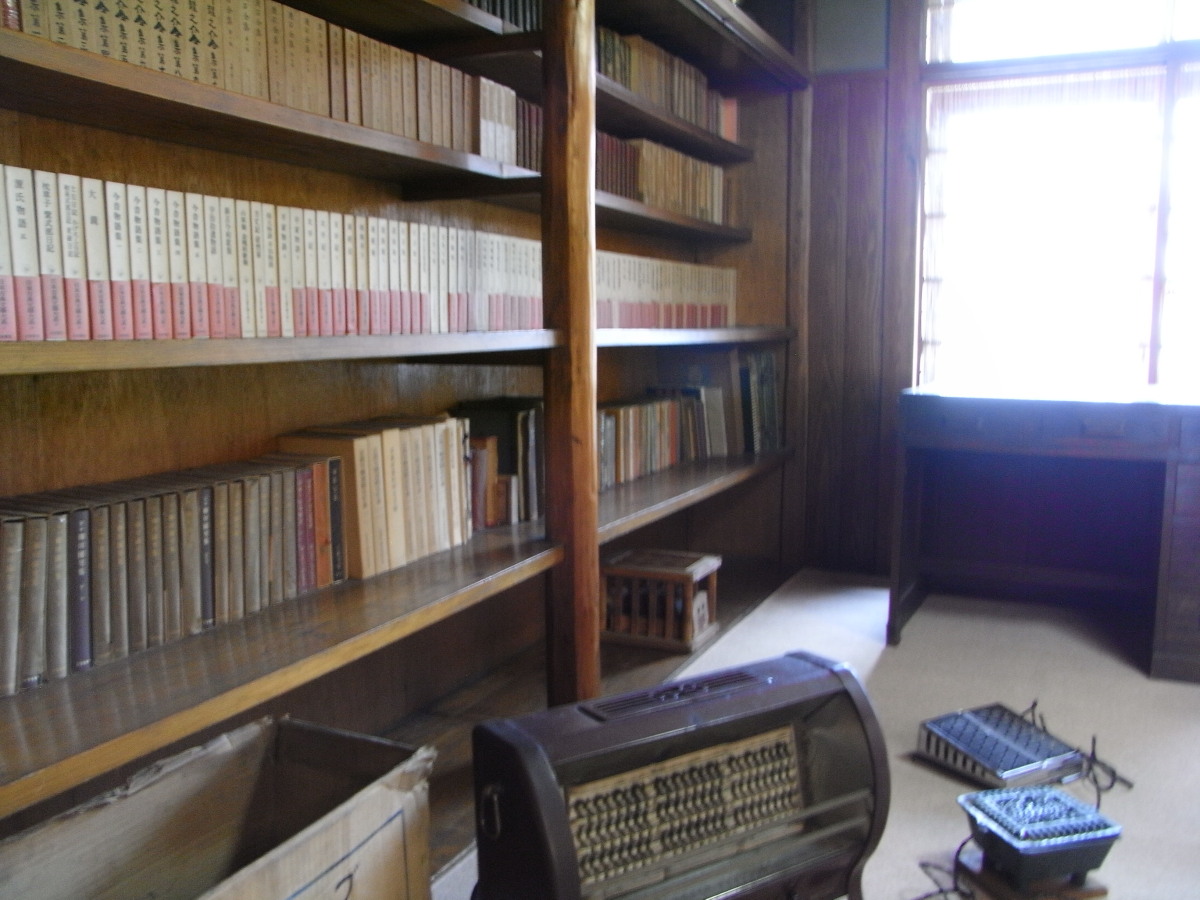

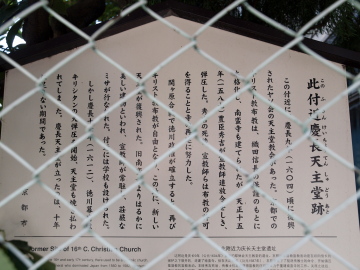

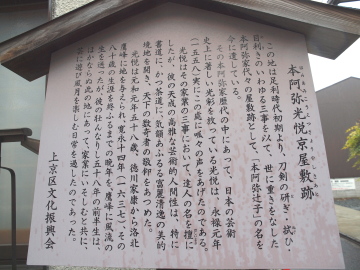

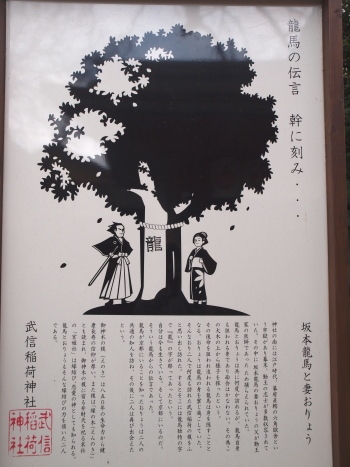

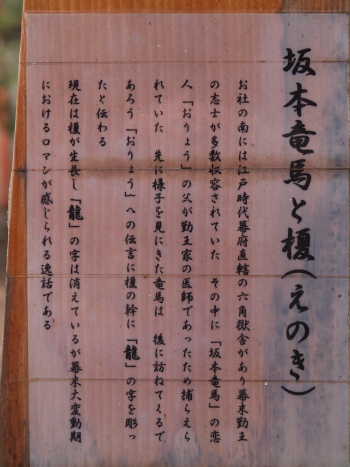

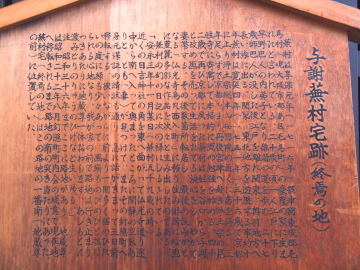

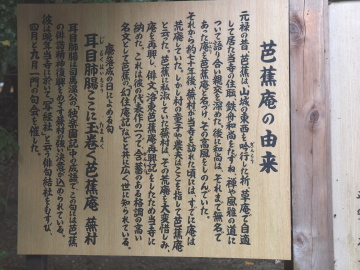

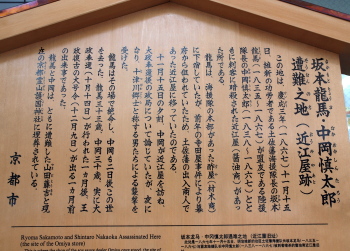

この地に尊王派の志士達が集まり、昼夜を問わず激論が交わされていたのでしょうか。先生と呼ばれる存在であったようですが、龍馬とは、あだ名で呼び合う間柄だったようです。

この地に尊王派の志士達が集まり、昼夜を問わず激論が交わされていたのでしょうか。先生と呼ばれる存在であったようですが、龍馬とは、あだ名で呼び合う間柄だったようです。

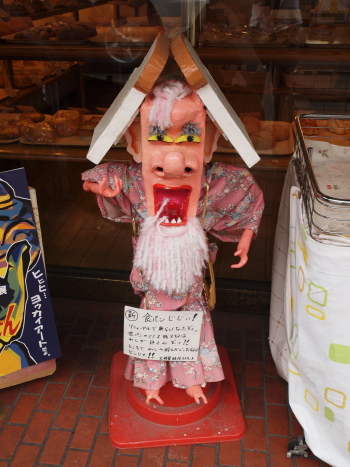

寄っていかんかえ?

寄っていかんかえ?

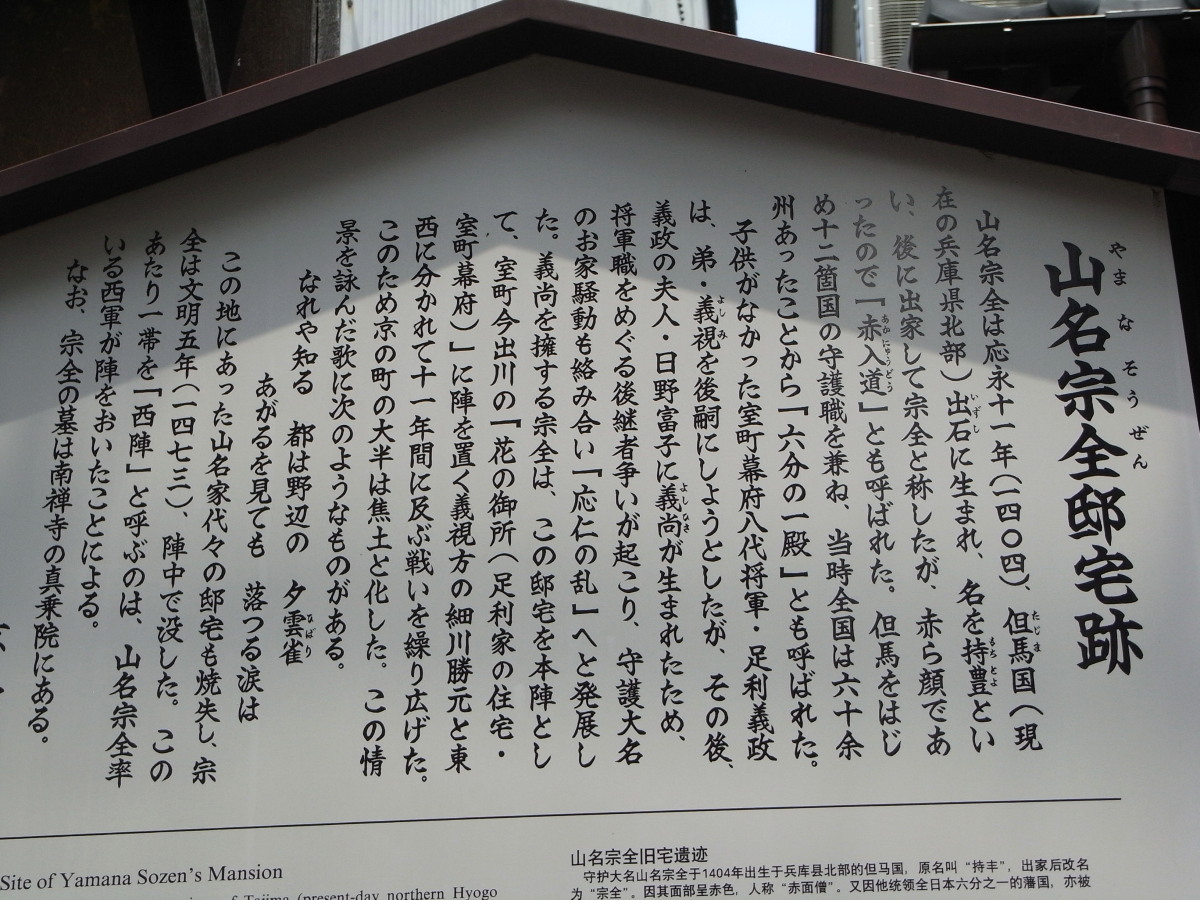

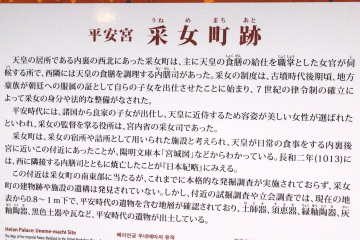

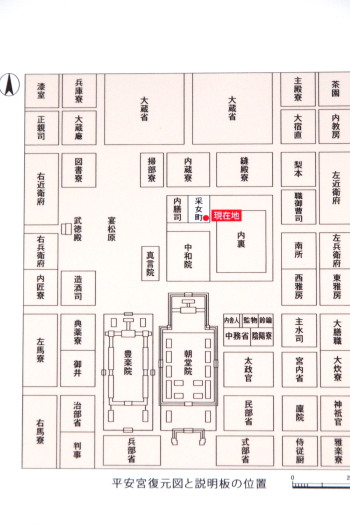

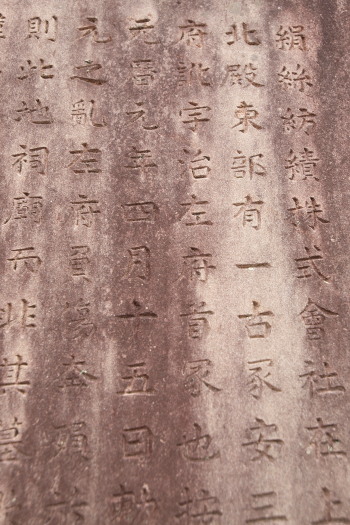

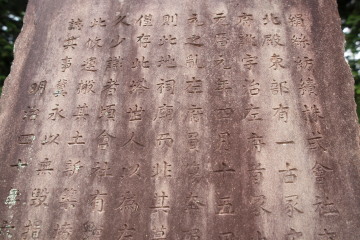

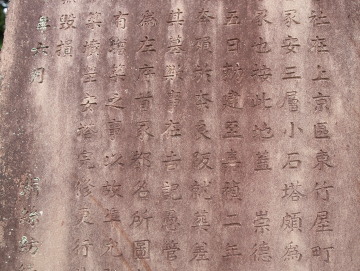

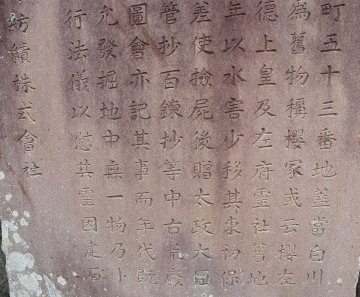

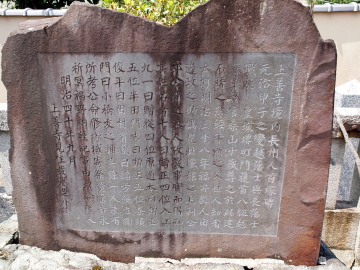

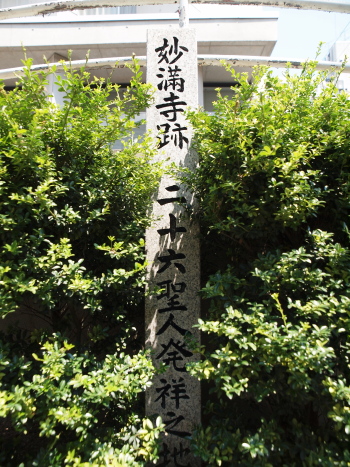

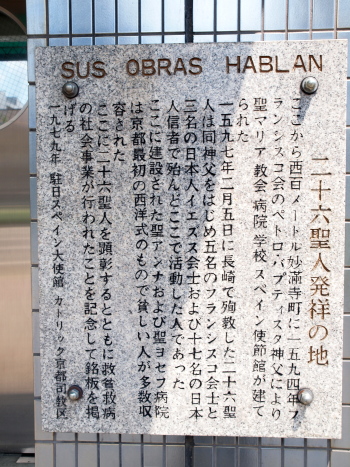

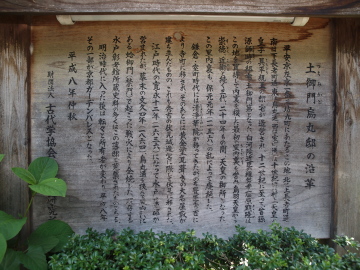

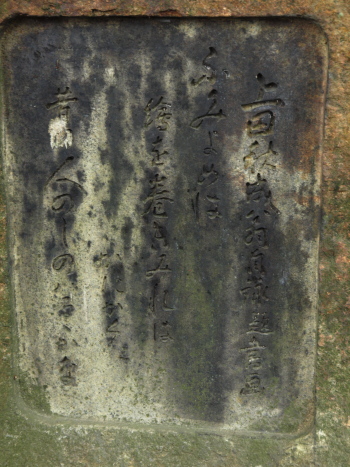

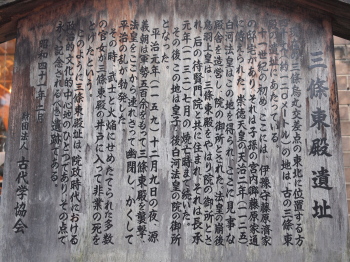

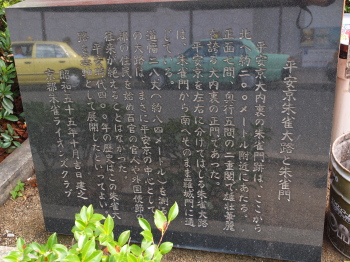

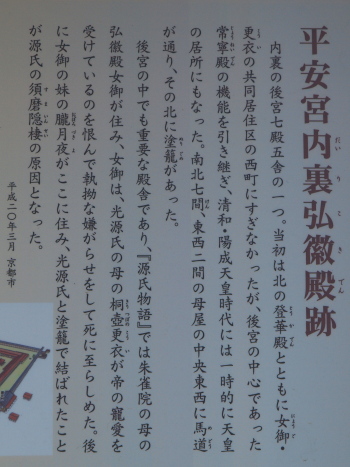

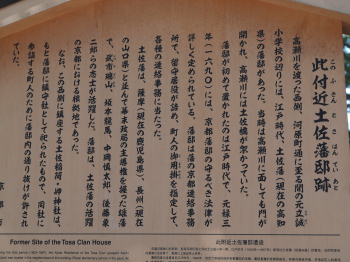

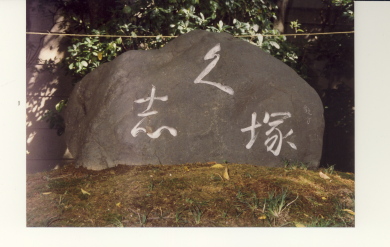

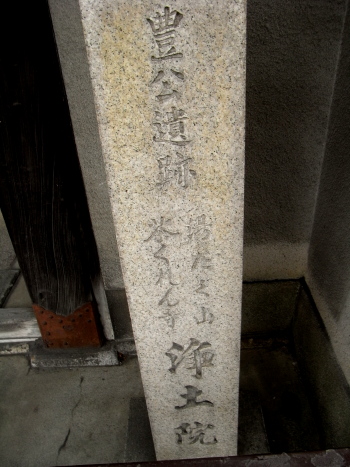

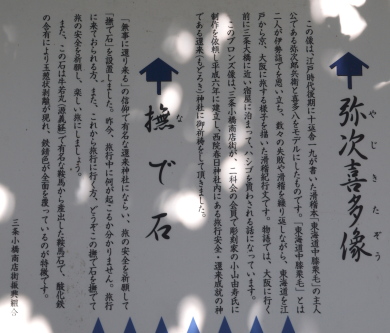

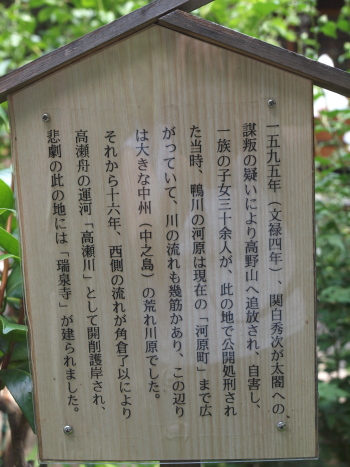

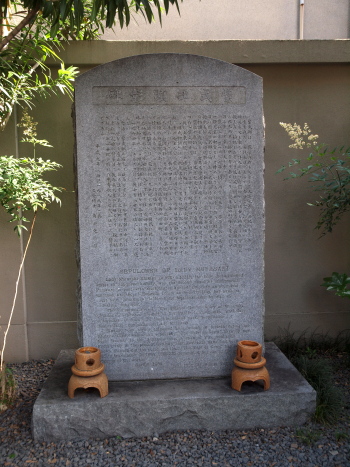

高辻西洞院西入る北側にある石碑です。

高辻西洞院西入る北側にある石碑です。

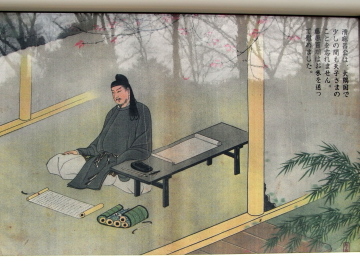

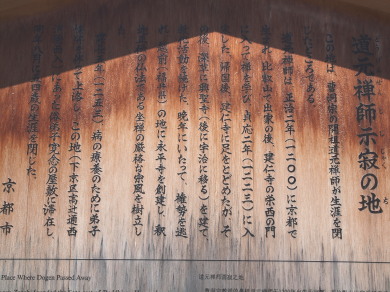

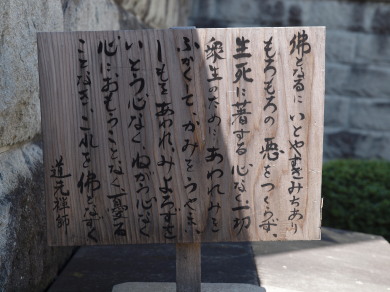

道元の生涯を描いた禅ZENという映画が、DVDになっているようですね。観てみようかと思います。

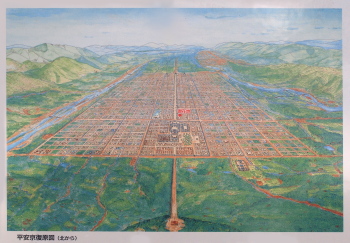

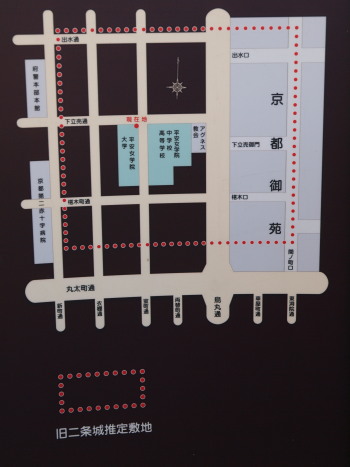

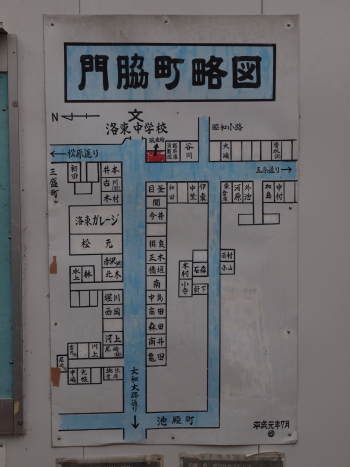

道元の生涯を描いた禅ZENという映画が、DVDになっているようですね。観てみようかと思います。 赤い丸のあたりに石碑が立っています。

赤い丸のあたりに石碑が立っています。

妙法

妙法

左大文字

左大文字

先日、下調べしておいた自宅から徒歩3分のところの穴場スポットです。

先日、下調べしておいた自宅から徒歩3分のところの穴場スポットです。 煙が立ち込めてきました。

煙が立ち込めてきました。

合掌。

合掌。 ぷらぷらと、自宅に戻り、屋上へ。「法」の文字の「去」だけが、斜めに見えます。

ぷらぷらと、自宅に戻り、屋上へ。「法」の文字の「去」だけが、斜めに見えます。 船形が、点き始めました。

船形が、点き始めました。

なんのお構いもできませんでしたが、無事にお帰りください。

なんのお構いもできませんでしたが、無事にお帰りください。

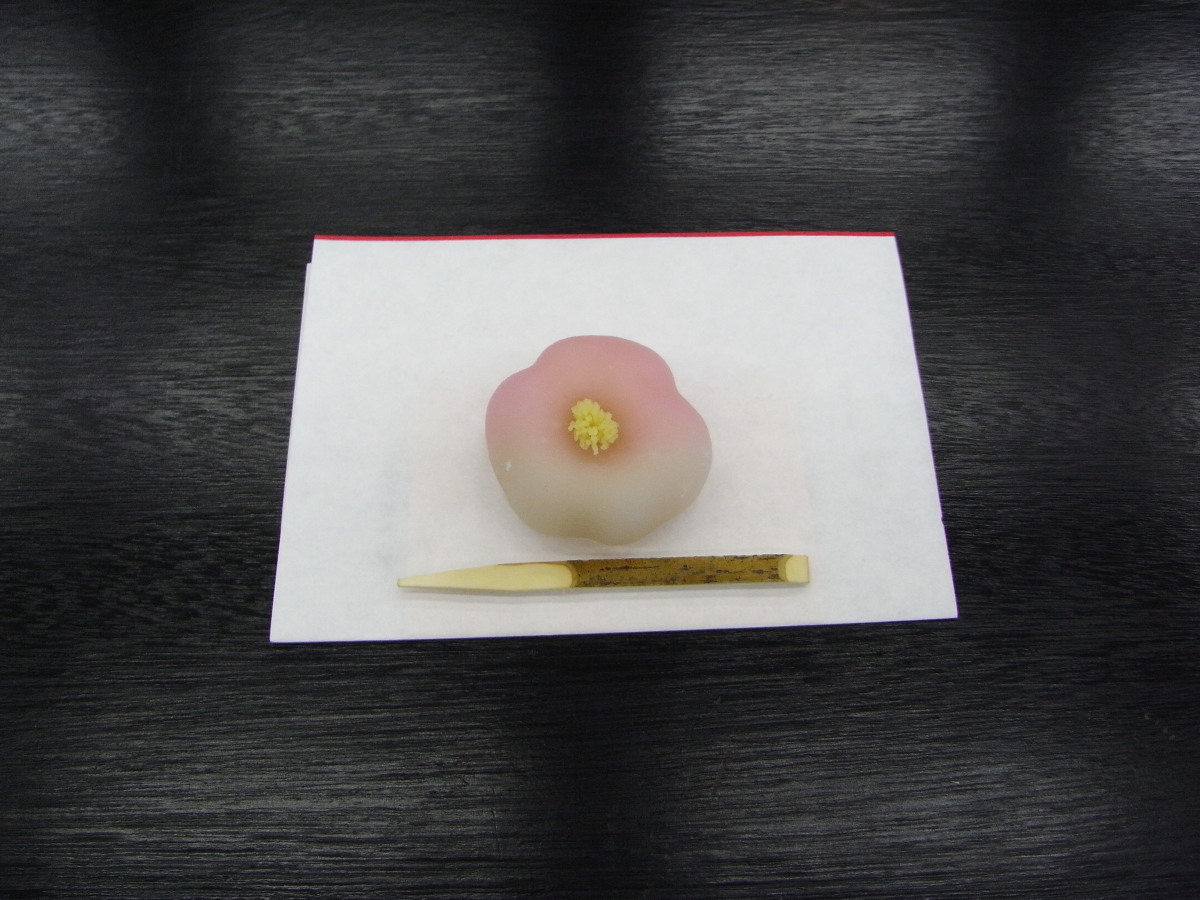

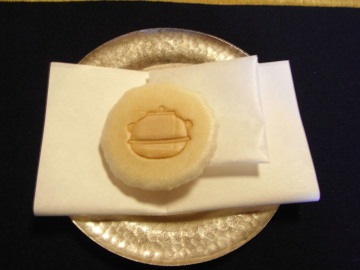

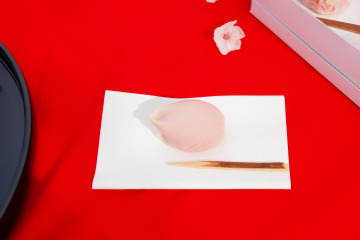

鶴屋吉信さんとこの京都限定お菓子です。包み紙に送り火がプリントされていて、中身は「つばらつばら」と同じです。

鶴屋吉信さんとこの京都限定お菓子です。包み紙に送り火がプリントされていて、中身は「つばらつばら」と同じです。

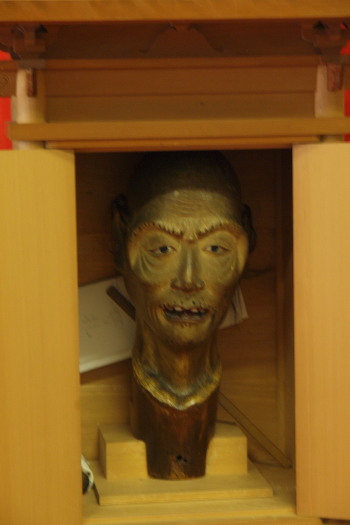

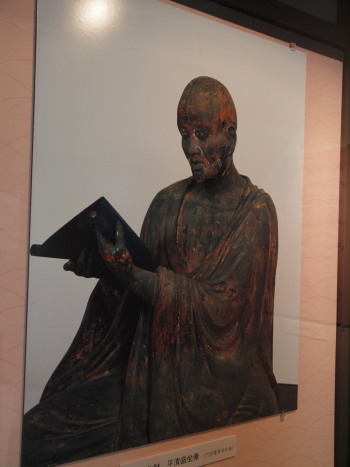

閻魔さん

閻魔さん 精霊流し供養池

精霊流し供養池

お迎えの鐘

お迎えの鐘

雨宿り?

雨宿り?

ほんのり、頬染めて

ほんのり、頬染めて

(等持院の写真は昨年10月のものです。)

(等持院の写真は昨年10月のものです。)

拝殿

拝殿  摂社 初音稲荷

摂社 初音稲荷

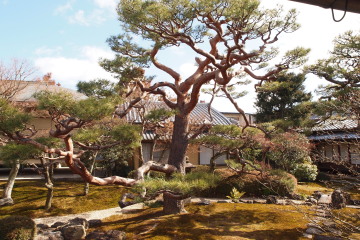

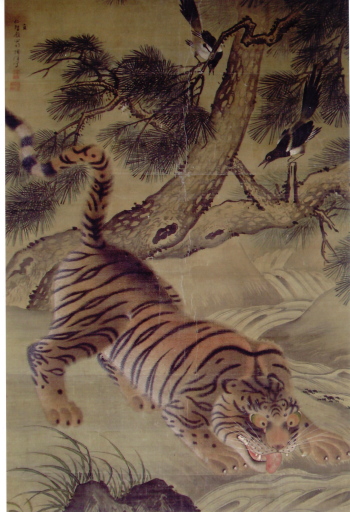

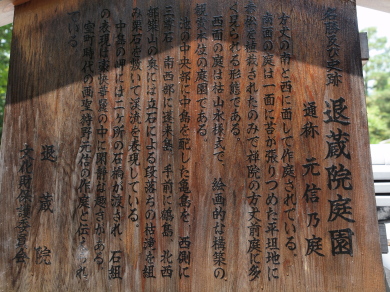

元信の晩年の作品で、いわゆる枯山水の典型的な庭よりも、絵画的なメリハリがあるようです。

元信の晩年の作品で、いわゆる枯山水の典型的な庭よりも、絵画的なメリハリがあるようです。

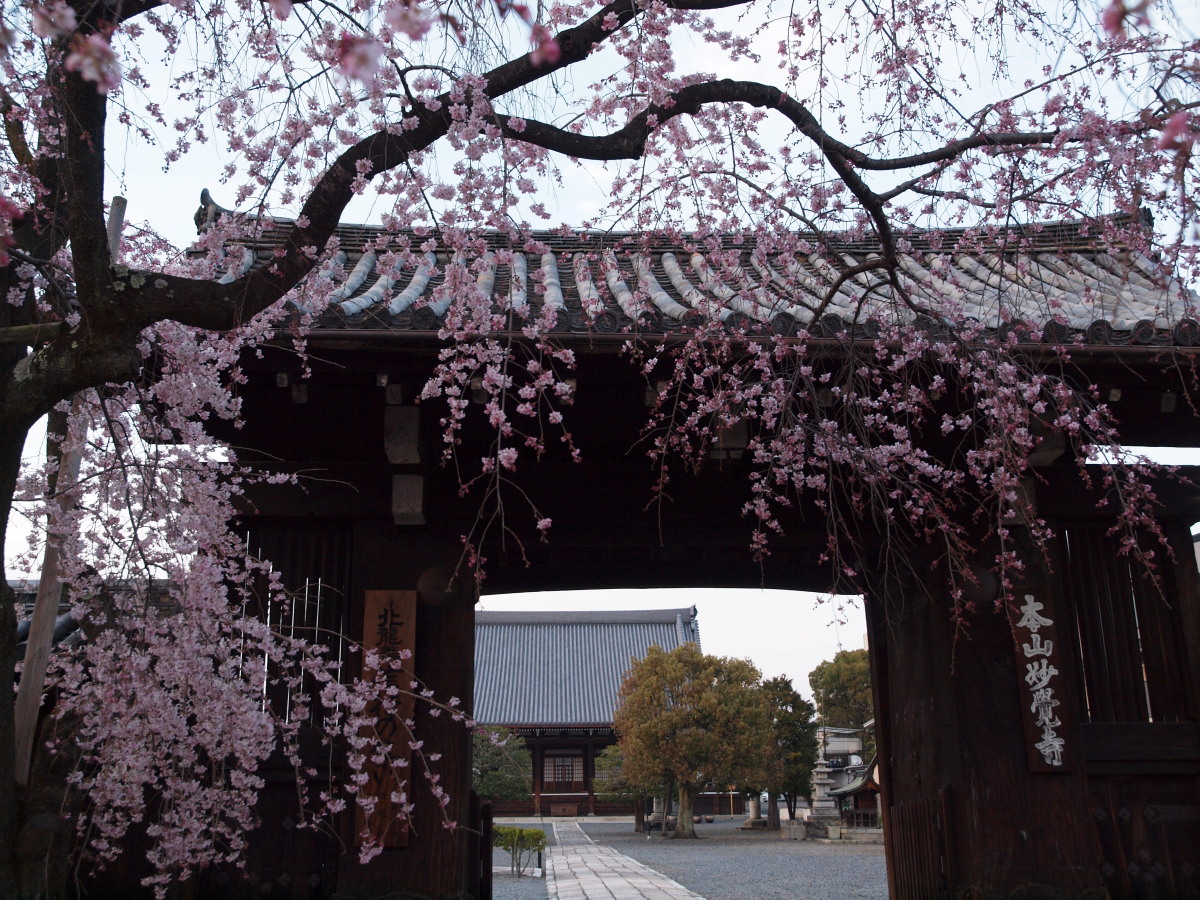

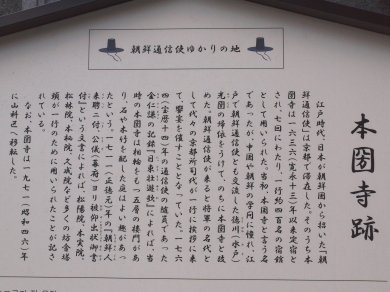

境内より出て北西の方角、紫明通小川下がる西側に妙覚寺さんの墓地があります。

境内より出て北西の方角、紫明通小川下がる西側に妙覚寺さんの墓地があります。 左奥の方、大きな切り株の近くにその墓はありました。

左奥の方、大きな切り株の近くにその墓はありました。

元信(2代)・永徳(5代)・貞信(7代)・安信(8代)・時信(9代)・高信(12代)・泰信(13代)の墓だそうです。

元信(2代)・永徳(5代)・貞信(7代)・安信(8代)・時信(9代)・高信(12代)・泰信(13代)の墓だそうです。

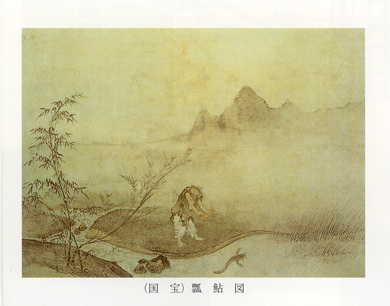

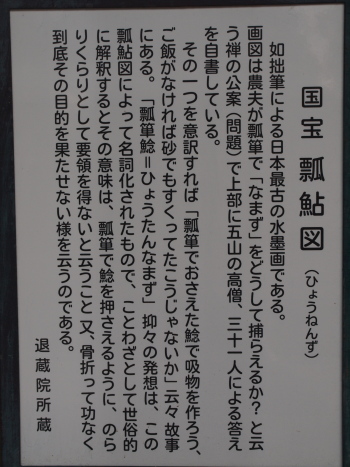

パンフレットからのコピー 瓢鮎図

パンフレットからのコピー 瓢鮎図

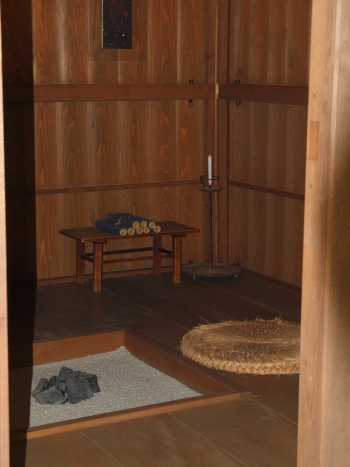

茶室にも瓢箪の意匠が施されています。

茶室にも瓢箪の意匠が施されています。

内側から

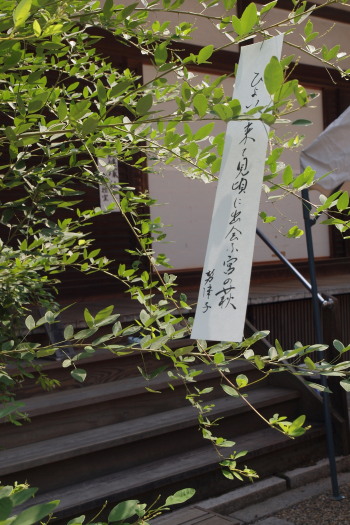

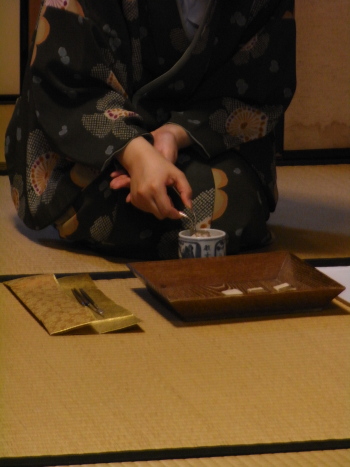

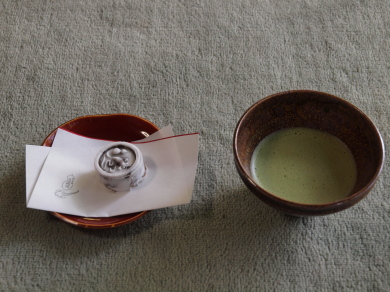

内側から お抹茶と瓢鮎菓子を頂きました。

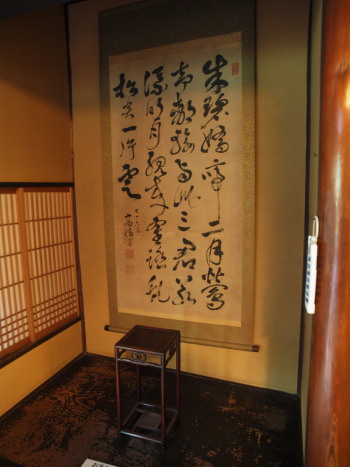

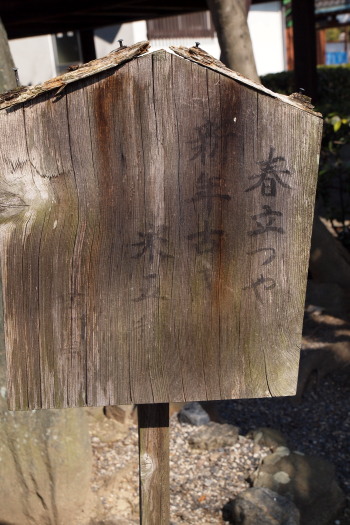

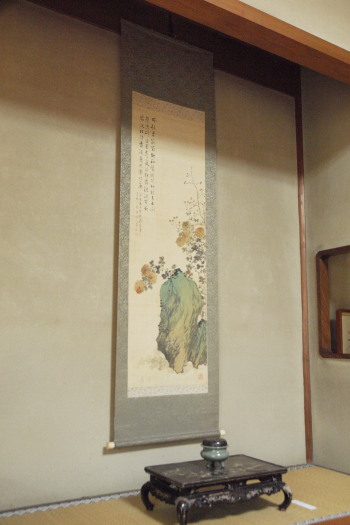

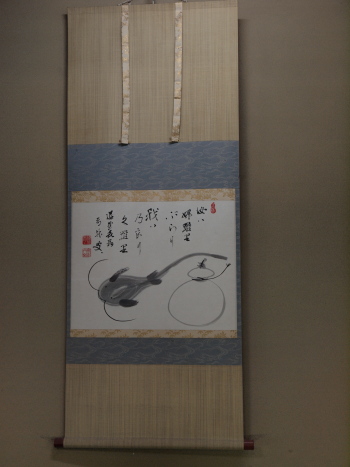

お抹茶と瓢鮎菓子を頂きました。 ご住職の手による掛け軸

ご住職の手による掛け軸

撫で石の写真は撮り忘れてしまいました。

撫で石の写真は撮り忘れてしまいました。 東側から

東側から

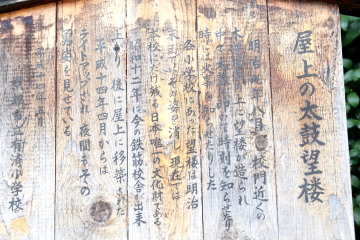

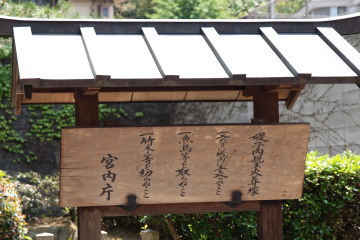

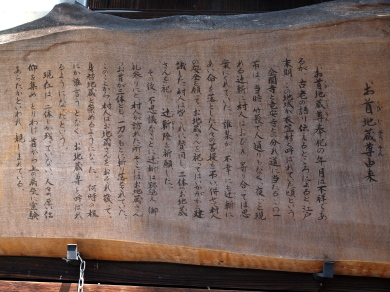

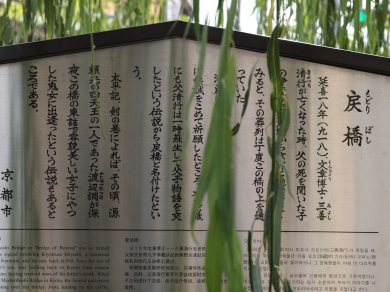

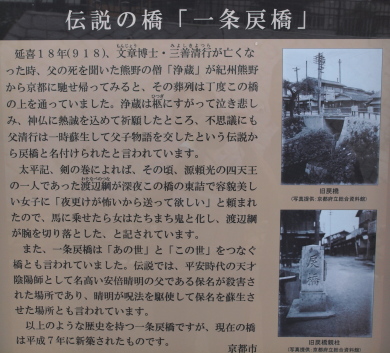

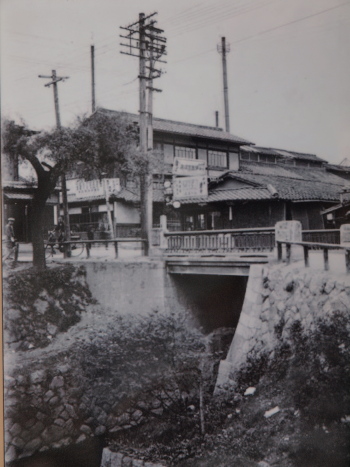

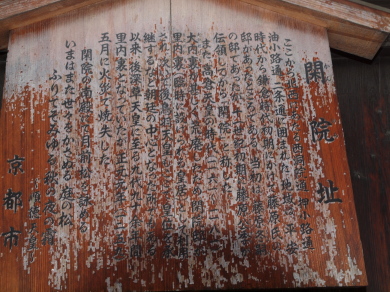

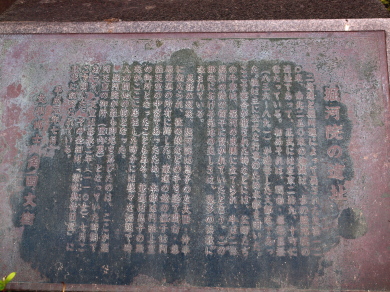

橋の由来は駒札の通りです。

橋の由来は駒札の通りです。 戻橋の下より下流

戻橋の下より下流

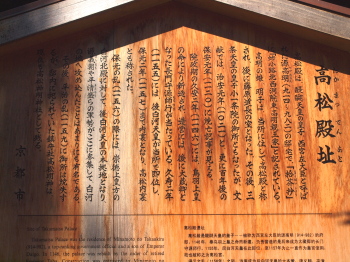

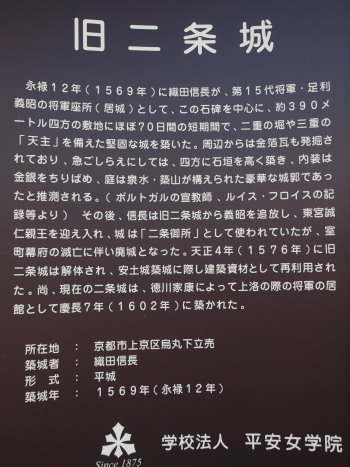

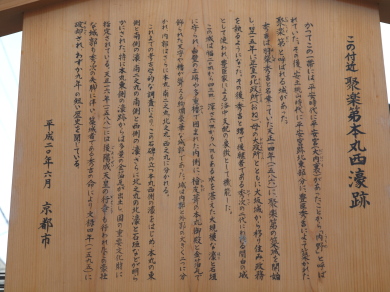

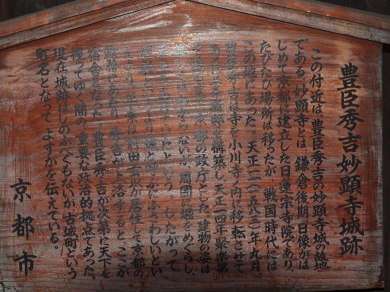

妙顕寺城跡と、場所がかぶっています。

妙顕寺城跡と、場所がかぶっています。

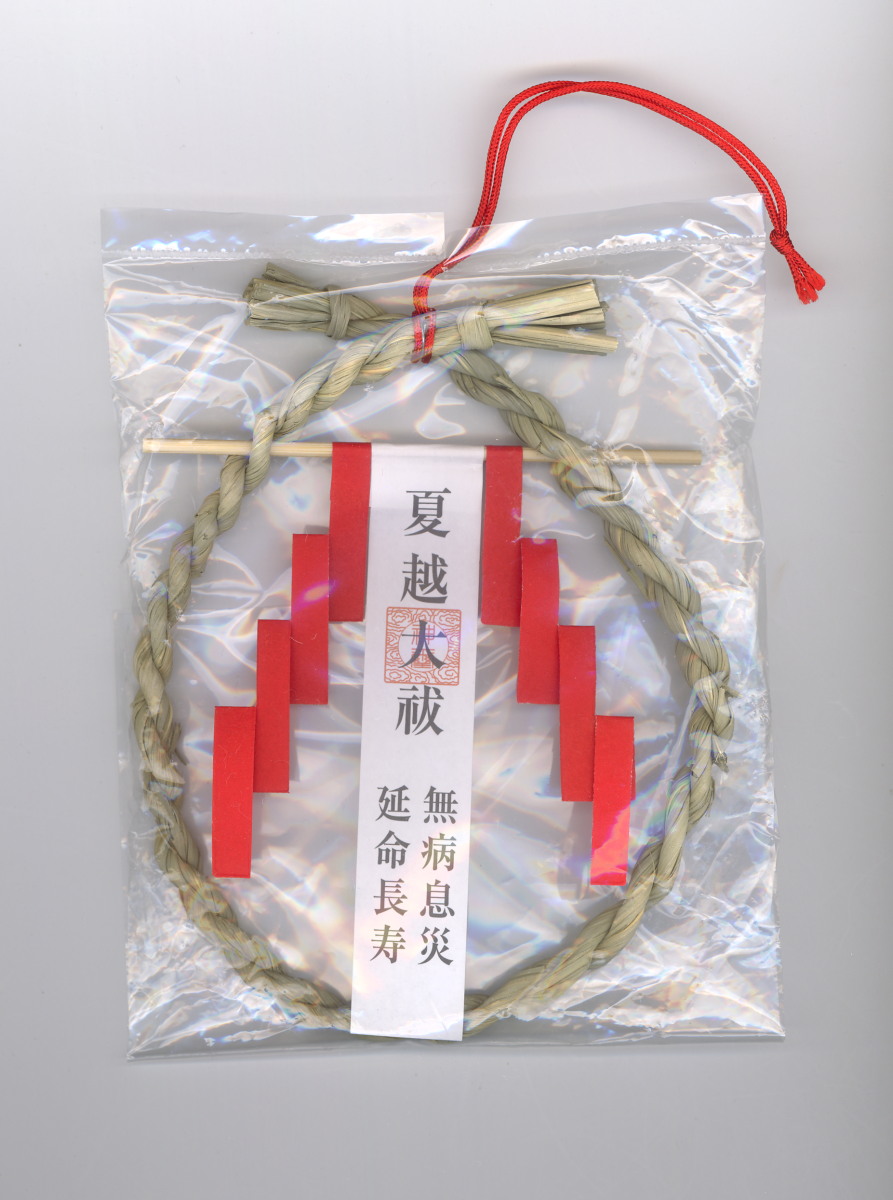

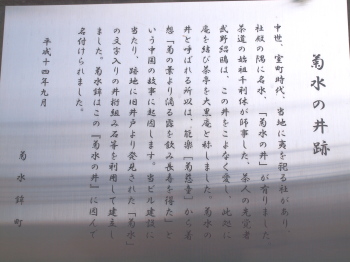

かなり、冷たい水なので、結構冷えます。

かなり、冷たい水なので、結構冷えます。

水から上がり、ご神水をいただきます。

水から上がり、ご神水をいただきます。

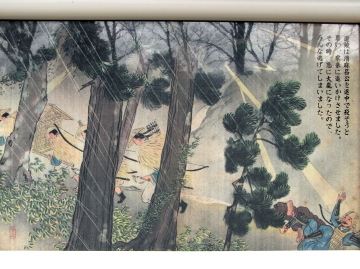

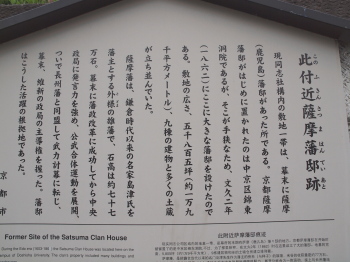

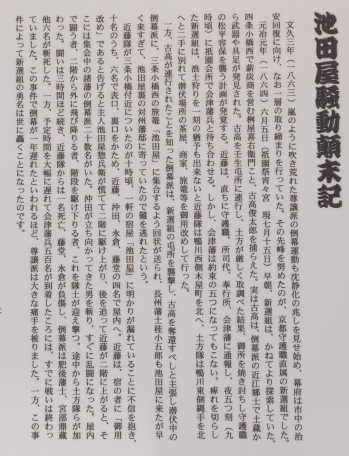

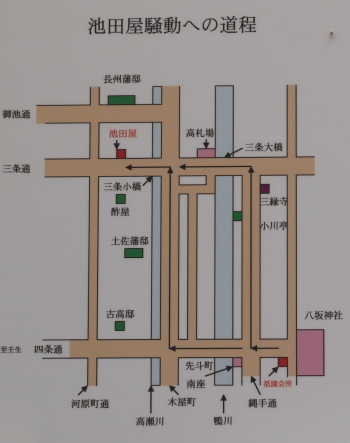

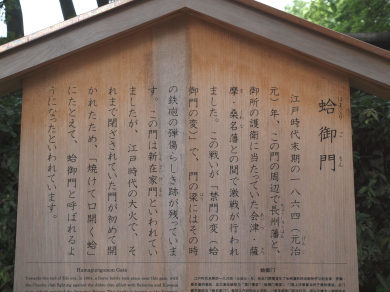

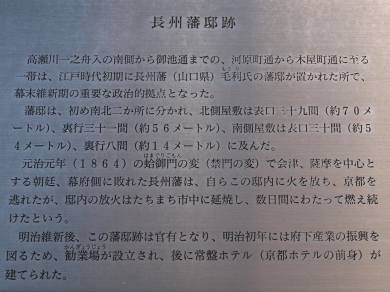

薩摩藩の軍勢に、あえなく長州軍は敗走し都から逃げる事になります。その際に火をつけた長州藩屋敷と、長州藩の生き残りを排除するために放たれた火が町に広がり、市内は焼け野原となりました。

薩摩藩の軍勢に、あえなく長州軍は敗走し都から逃げる事になります。その際に火をつけた長州藩屋敷と、長州藩の生き残りを排除するために放たれた火が町に広がり、市内は焼け野原となりました。

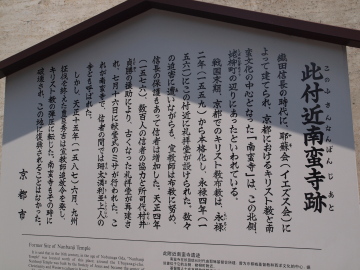

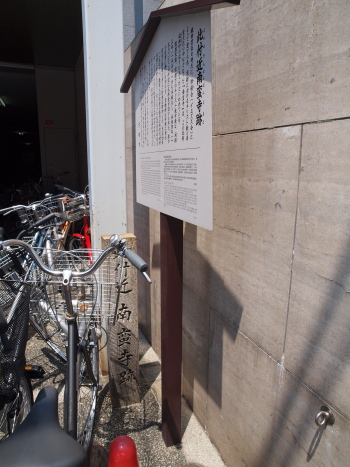

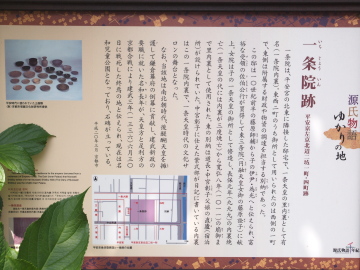

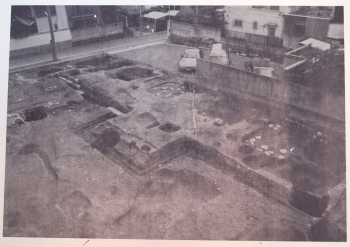

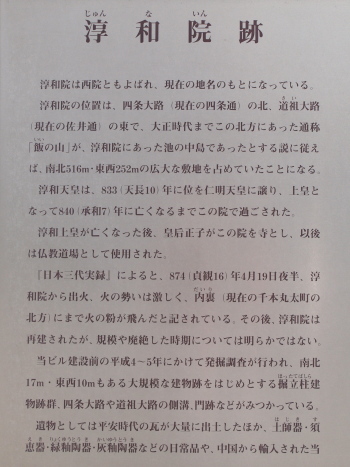

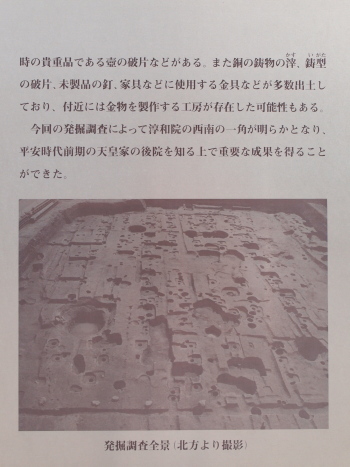

佐井通四条北東角の大型電気店の壁に発掘の際の説明板があります。

佐井通四条北東角の大型電気店の壁に発掘の際の説明板があります。

智恵光院中立売の石碑

智恵光院中立売の石碑

むくげが涼しげに咲いていました。

むくげが涼しげに咲いていました。

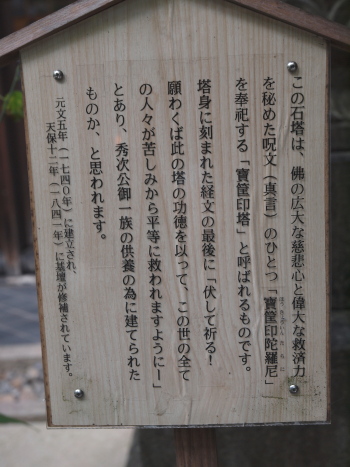

秀頼が秀吉の子であったかどうか、私としては疑わしく思っているので、秀次を殺してしまったことは、唯一の血縁者を自ら葬ったように思えます。戦国時代という歴史の1ページです。

秀頼が秀吉の子であったかどうか、私としては疑わしく思っているので、秀次を殺してしまったことは、唯一の血縁者を自ら葬ったように思えます。戦国時代という歴史の1ページです。

えいさ!えいさ!の掛け声と共に少しずつ車輪が入ってゆきます。

えいさ!えいさ!の掛け声と共に少しずつ車輪が入ってゆきます。

別の車輪も

別の車輪も

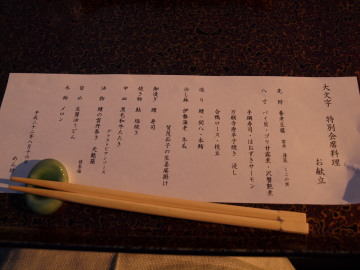

ゆば刺し、生麩田楽などのお気に入りメニューに加え、鱧のおとしに賀茂茄子の田楽、あゆ塩焼きなど京の夏の定番料理をいただきました。食べるのに忙しかったので、写真はありません。

ゆば刺し、生麩田楽などのお気に入りメニューに加え、鱧のおとしに賀茂茄子の田楽、あゆ塩焼きなど京の夏の定番料理をいただきました。食べるのに忙しかったので、写真はありません。

途中、ぱらっと雨が降ってきて、屋内の席に避難しましたが、すぐ止んだので、しつこくもまた床に舞い戻りました。

途中、ぱらっと雨が降ってきて、屋内の席に避難しましたが、すぐ止んだので、しつこくもまた床に舞い戻りました。

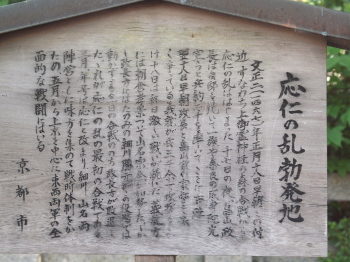

7月11日(1156年7月29日)未明寅の刻(午前4時)、天皇方は清盛300余騎、義朝200余騎、義康100余騎の3隊に分かれて、崇徳上皇側の本拠地である白河北殿を奇襲しました。

7月11日(1156年7月29日)未明寅の刻(午前4時)、天皇方は清盛300余騎、義朝200余騎、義康100余騎の3隊に分かれて、崇徳上皇側の本拠地である白河北殿を奇襲しました。

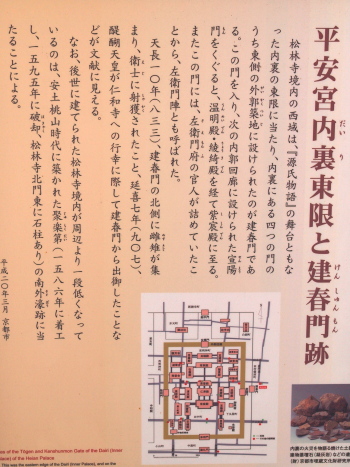

女御の御陵として法華堂が建てられ、後に上皇の法華堂が建春門院の法華堂の南側に建てられ、蓮華王院に対面して二堂が並立していたと推定されているそうです。ということは、現在の養源院のあたりに女御の御陵があったのでしょうか?

女御の御陵として法華堂が建てられ、後に上皇の法華堂が建春門院の法華堂の南側に建てられ、蓮華王院に対面して二堂が並立していたと推定されているそうです。ということは、現在の養源院のあたりに女御の御陵があったのでしょうか?

秋には、紫色の実が生りますが、今は小さな花が咲いています。

秋には、紫色の実が生りますが、今は小さな花が咲いています。 奥へ進むと左手に

奥へ進むと左手に 前に

前に

隣に小野篁の墓が並んでいます。

隣に小野篁の墓が並んでいます。

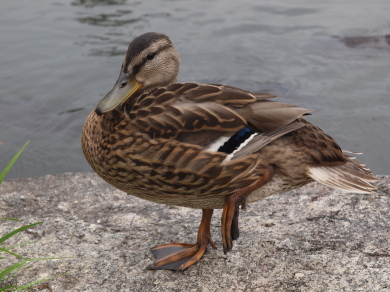

アップでも、余裕やし。

アップでも、余裕やし。

反対向きも?

反対向きも?

モデルも疲れるわ。

モデルも疲れるわ。

睡蓮の写真?

睡蓮の写真?

面白いかなぁ~?

面白いかなぁ~?

行くわ!

行くわ! 〈待ってぇ~。〉と声をかけると、

〈待ってぇ~。〉と声をかけると、 何?

何? 〈もっと写真撮らしてくれへん?〉

〈もっと写真撮らしてくれへん?〉

こんなんは~。

こんなんは~。 どや、見返り美人やろ?

どや、見返り美人やろ?

目当ては睡蓮です。

目当ては睡蓮です。

ようよう、雨が上がったところで、足元がしっとりしてしまいます。

ようよう、雨が上がったところで、足元がしっとりしてしまいます。

睡蓮に近づくには、池の際まで乗り出す感じになり、雨でぬかるんでいた為、池ポチャ!しそうになって、ヒヤリとしました(^^)

睡蓮に近づくには、池の際まで乗り出す感じになり、雨でぬかるんでいた為、池ポチャ!しそうになって、ヒヤリとしました(^^)

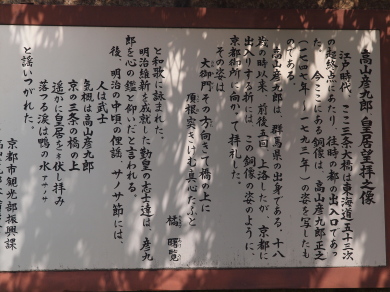

三条大橋の上から、幾松さんがお弁当を落とした話が残っていますが、現在の二条大橋の事だそうです。

三条大橋の上から、幾松さんがお弁当を落とした話が残っていますが、現在の二条大橋の事だそうです。

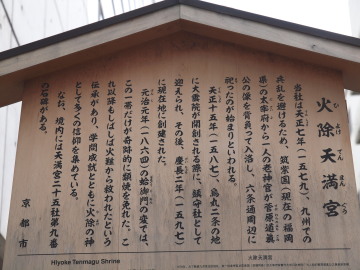

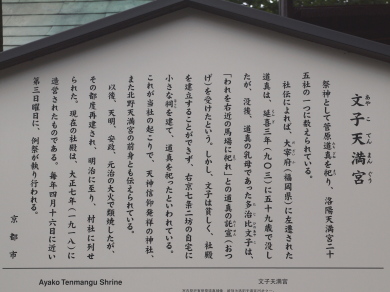

道真公腰掛石

道真公腰掛石

天神さんお決まりの牛

天神さんお決まりの牛

明治6年に北野天満宮境内に遷座したため、現在は御旅所となっています。

明治6年に北野天満宮境内に遷座したため、現在は御旅所となっています。

雨の日の撮影は大変です。完全防水カメラカバーを買わないと危険ですねぇ。

雨の日の撮影は大変です。完全防水カメラカバーを買わないと危険ですねぇ。

写真右の方に善女龍王を祀るほこらがあります。

写真右の方に善女龍王を祀るほこらがあります。

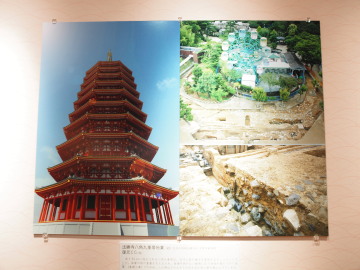

建保年間に証空上人が西寺を復興し、浄土宗に改宗、西方寺としたそうです。後に、また西寺と改め、現在は旧西寺跡の西北の方に位置しています。

建保年間に証空上人が西寺を復興し、浄土宗に改宗、西方寺としたそうです。後に、また西寺と改め、現在は旧西寺跡の西北の方に位置しています。

明治7年(1874年)アメリカより帰朝した新島襄が、翌年この地に同志社英学校を開校。

明治7年(1874年)アメリカより帰朝した新島襄が、翌年この地に同志社英学校を開校。

八重さんが、同志社の学生のために作って、鍵のかかるこの戸棚にしまっておいた御菓子を甘いもの好きの襄が、1人で食べてしまったそうです。

八重さんが、同志社の学生のために作って、鍵のかかるこの戸棚にしまっておいた御菓子を甘いもの好きの襄が、1人で食べてしまったそうです。 襄の死後、改造した茶室

襄の死後、改造した茶室

廊下

廊下

床の四角い板は、はずすとセントラルヒーティングの吹き出し口になります。

床の四角い板は、はずすとセントラルヒーティングの吹き出し口になります。

高さは夫人にちょうど良いように造られています。

高さは夫人にちょうど良いように造られています。

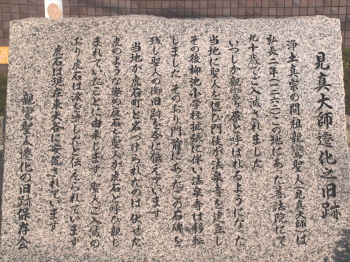

弘仁10年(819)に弘法大師が唐より持ち帰った石で、地蔵尊を刻み、寺を開いたという事です。この地蔵さんは、本来、苦抜き地蔵という名前が、正しいのですが、現在では、釘抜き地蔵の名で親しまれています。

弘仁10年(819)に弘法大師が唐より持ち帰った石で、地蔵尊を刻み、寺を開いたという事です。この地蔵さんは、本来、苦抜き地蔵という名前が、正しいのですが、現在では、釘抜き地蔵の名で親しまれています。

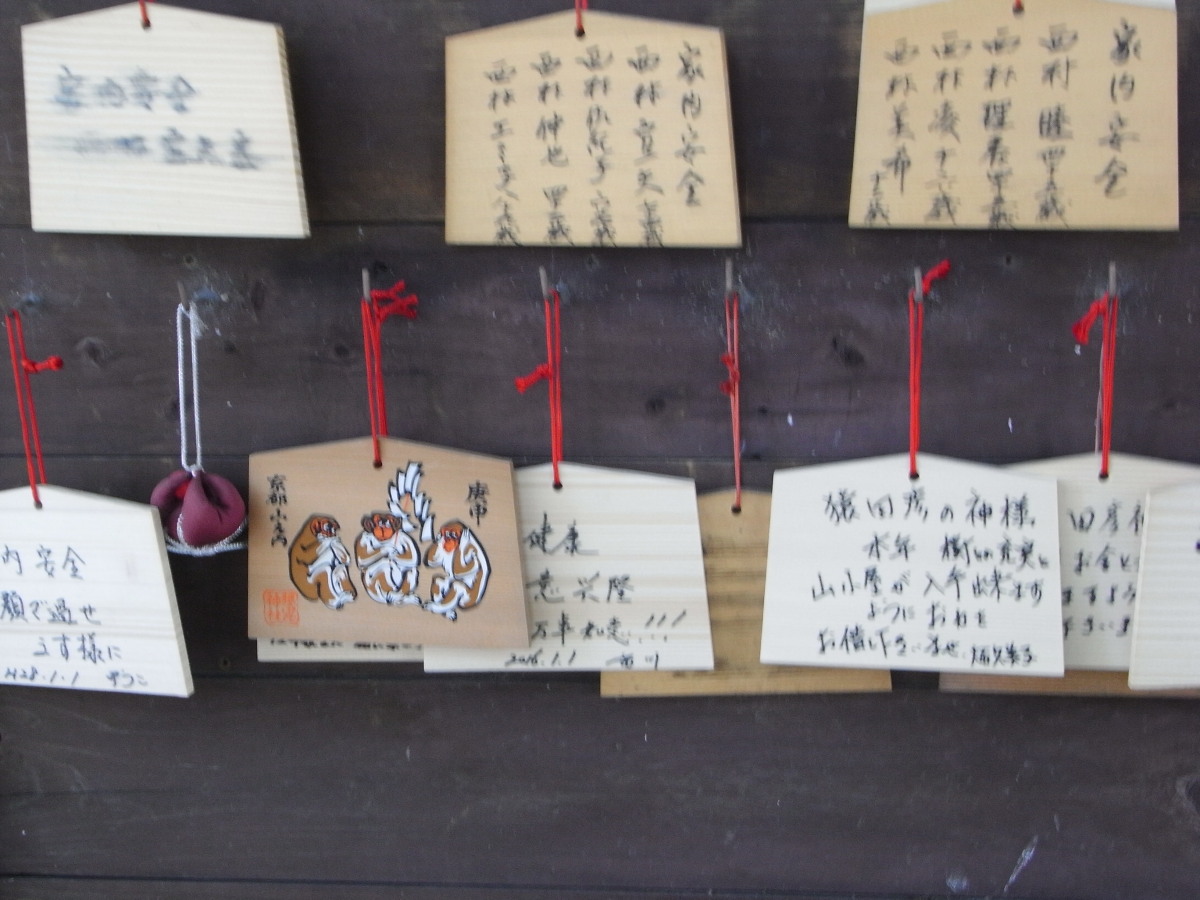

地蔵堂の壁に、お礼の絵馬(釘抜きに二本の釘)が掛けられています。

地蔵堂の壁に、お礼の絵馬(釘抜きに二本の釘)が掛けられています。

こちらは、小賀玉(オガタマ)の木です。招霊(おぎたま、霊を招くの意)が、なまったものとも言われています。樹高約13mで一説では樹齢800年と言われています。

こちらは、小賀玉(オガタマ)の木です。招霊(おぎたま、霊を招くの意)が、なまったものとも言われています。樹高約13mで一説では樹齢800年と言われています。

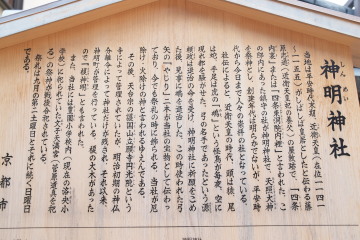

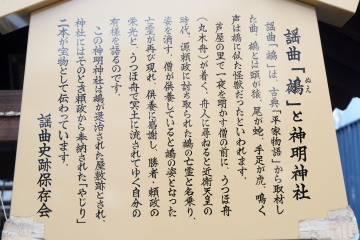

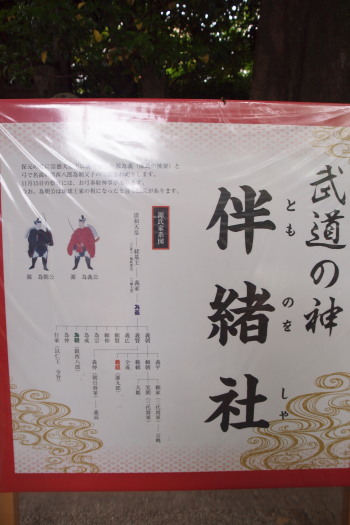

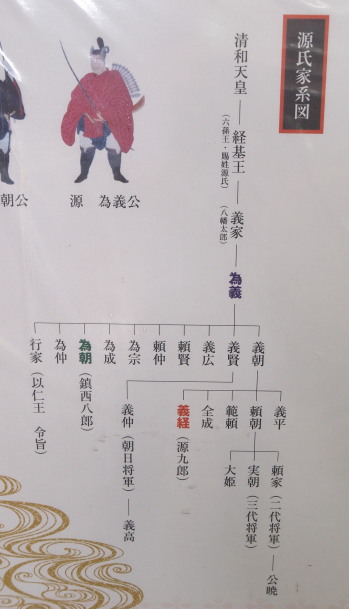

伴緒社(とものおしゃ)

伴緒社(とものおしゃ) 源為義と源為朝の親子を祀っています。

源為義と源為朝の親子を祀っています。

これは平安神宮内のものです。

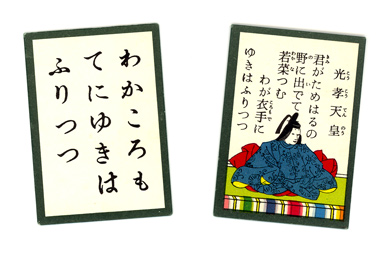

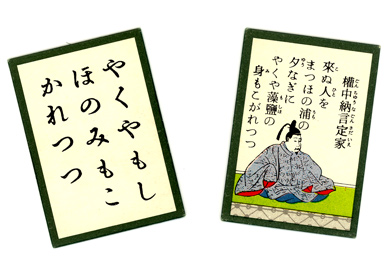

これは平安神宮内のものです。 生没年不詳ですが、天延二年(974)~天元元年(978)の間の生まれとするのが通説だそうです。中古三十六歌仙の一人です。

生没年不詳ですが、天延二年(974)~天元元年(978)の間の生まれとするのが通説だそうです。中古三十六歌仙の一人です。

式部千願観音

式部千願観音

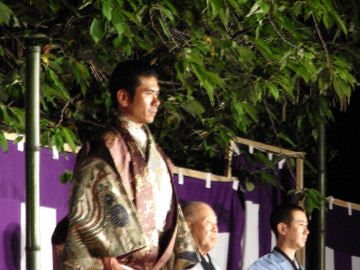

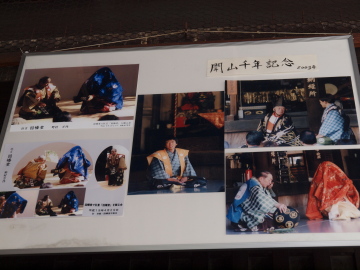

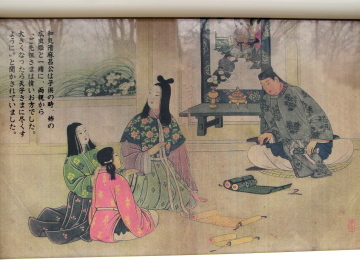

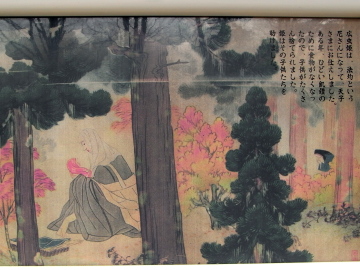

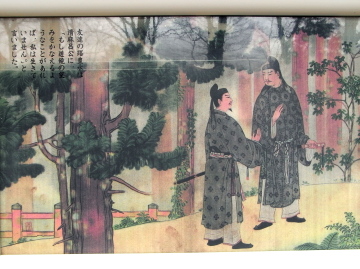

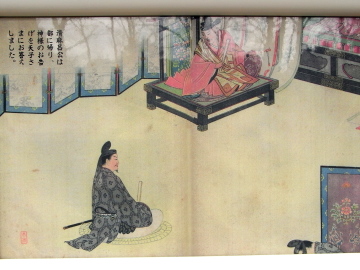

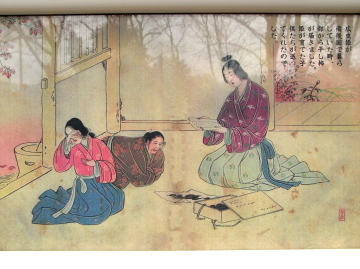

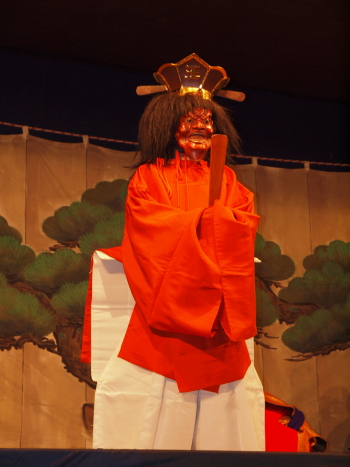

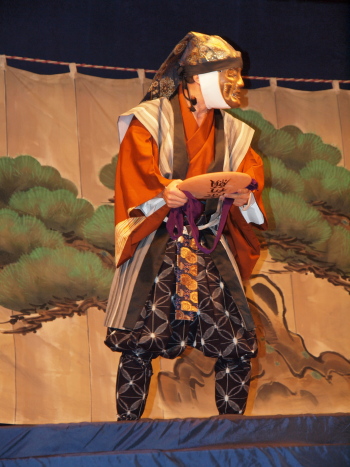

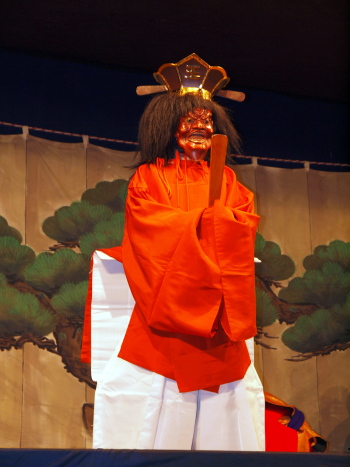

見舞いの訪れる渡辺綱と平井保昌

見舞いの訪れる渡辺綱と平井保昌 能の舞台では、見舞いに訪れるのは、胡蝶という侍女で、もう少し妖しく色っぽい感じになります。

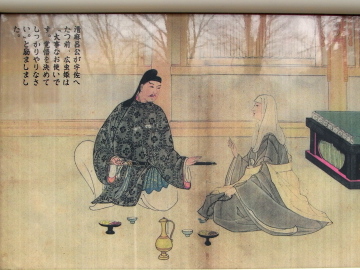

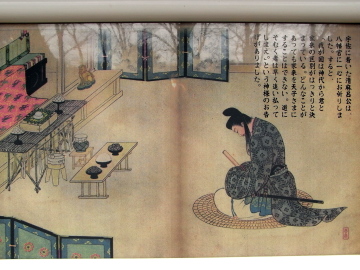

能の舞台では、見舞いに訪れるのは、胡蝶という侍女で、もう少し妖しく色っぽい感じになります。 二人の下がったあとに、僧に身を変えた土蜘蛛の登場

二人の下がったあとに、僧に身を変えた土蜘蛛の登場 頼光は名刀「膝丸」で戦いますが、取り逃してしまいます。私も肝心の蜘蛛の糸のシーンを撮り逃してしまいました(^^)

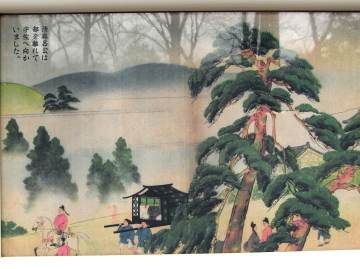

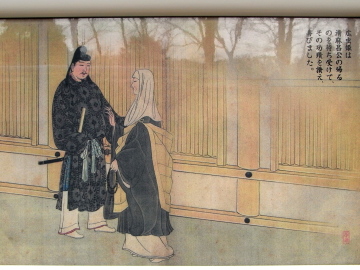

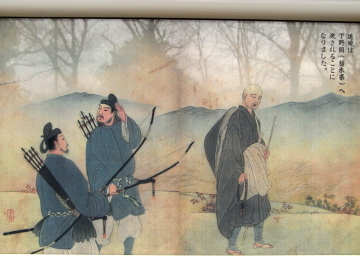

頼光は名刀「膝丸」で戦いますが、取り逃してしまいます。私も肝心の蜘蛛の糸のシーンを撮り逃してしまいました(^^) 騒ぎを聞き駆けつけた渡辺綱と平井保昌は、松明を持って血の跡を辿り、土蜘蛛退治に出掛けます。

騒ぎを聞き駆けつけた渡辺綱と平井保昌は、松明を持って血の跡を辿り、土蜘蛛退治に出掛けます。

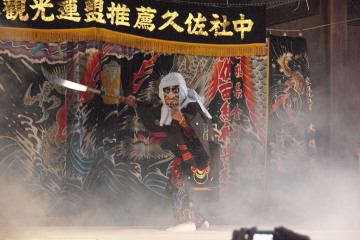

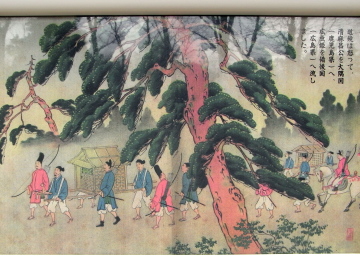

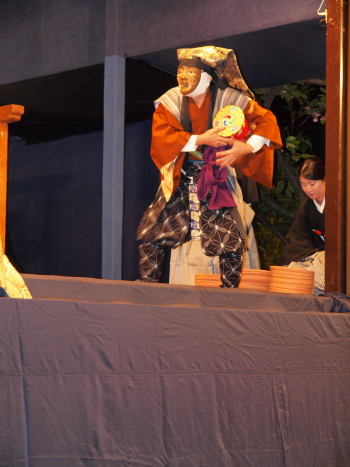

土蜘蛛登場

土蜘蛛登場

ついに土蜘蛛を切り伏せます。

ついに土蜘蛛を切り伏せます。

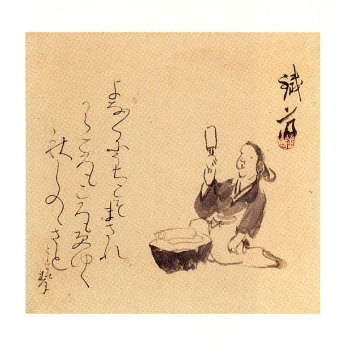

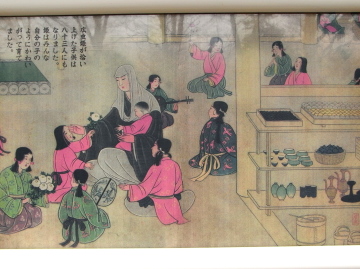

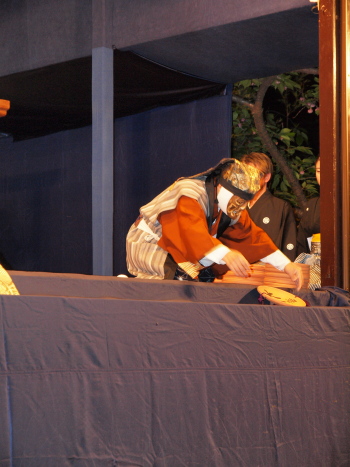

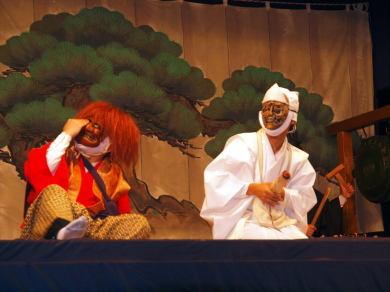

鞨鼓を一番の棚に飾りつけ、そのまま寝込んでしまいます。ほうらく屋が、遅れてやってきます。

鞨鼓を一番の棚に飾りつけ、そのまま寝込んでしまいます。ほうらく屋が、遅れてやってきます。

鞨鼓屋に先を越されたことに気づき、一番になれなかった事をくやみます。

鞨鼓屋に先を越されたことに気づき、一番になれなかった事をくやみます。

鞨鼓屋の寝ているすきに鞨鼓を下げ、ほうらくを一の棚に飾って、一番に来たように装い、寝てしまいます。

鞨鼓屋の寝ているすきに鞨鼓を下げ、ほうらくを一の棚に飾って、一番に来たように装い、寝てしまいます。

二人のけんかが始まります。

二人のけんかが始まります。

鞨鼓を転がし、派手な振り付けで踊る鞨鼓屋に対し、ほうらく屋は、ほうらくを割らないよう、恐る恐る踊りますが

鞨鼓を転がし、派手な振り付けで踊る鞨鼓屋に対し、ほうらく屋は、ほうらくを割らないよう、恐る恐る踊りますが 鞨鼓屋に割られてしまいます。

鞨鼓屋に割られてしまいます。

おしまい

おしまい 願い事を書いて奉納されたほうらくを舞台から落として割ります。ほうらくが割れると願い事が叶うという事です。

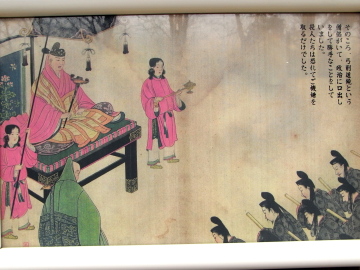

願い事を書いて奉納されたほうらくを舞台から落として割ります。ほうらくが割れると願い事が叶うという事です。 えんまさんと帳付が着座します。

えんまさんと帳付が着座します。

内容を読んだ帳付は、亡者が善人である事を知ります。

内容を読んだ帳付は、亡者が善人である事を知ります。 亡者を開放、鬼を懲らしめます。

亡者を開放、鬼を懲らしめます。 縛り上げた鬼の番をするよう、亡者に言いつけ、えんまさんと帳付は退場

縛り上げた鬼の番をするよう、亡者に言いつけ、えんまさんと帳付は退場 えんまさんの退場したのをいいことに、鬼はまた亡者をいじめようとしますが、巻き物の力にはかなわず

えんまさんの退場したのをいいことに、鬼はまた亡者をいじめようとしますが、巻き物の力にはかなわず 巻物を受け取るかわりに、亡者を極楽へと背負っていきます。めでたしめでたし。

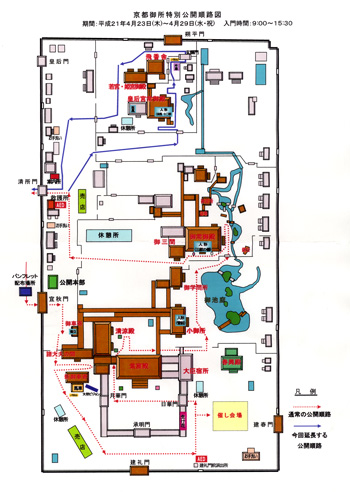

巻物を受け取るかわりに、亡者を極楽へと背負っていきます。めでたしめでたし。 両陛下金婚のお祝いという事で、今年はいつもより順路を延長されたそうです。

両陛下金婚のお祝いという事で、今年はいつもより順路を延長されたそうです。

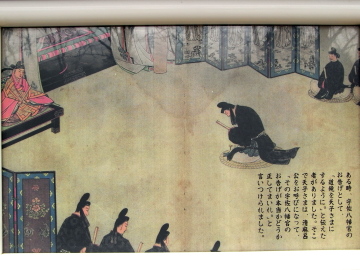

諸大夫の間

諸大夫の間

承明門

承明門 紫宸殿

紫宸殿

清涼殿

清涼殿

御池庭

御池庭

御常御殿と人形(三献の儀)

御常御殿と人形(三献の儀)

玄輝門内に置かれた牛車

玄輝門内に置かれた牛車 肝心の初公開らしき若宮・姫宮御殿をなんか、北向きで暗くて寒そうだなぁと思っているうちに写真を撮らずに通り過ぎてしまいました。明治天皇が、幼少期に住まわれていたそうですが、子供部屋は、やはり南向きにすべきではないかしらん。

肝心の初公開らしき若宮・姫宮御殿をなんか、北向きで暗くて寒そうだなぁと思っているうちに写真を撮らずに通り過ぎてしまいました。明治天皇が、幼少期に住まわれていたそうですが、子供部屋は、やはり南向きにすべきではないかしらん。 新緑が目に心地よかったです。

新緑が目に心地よかったです。

こちらは崇徳天皇と淳仁天皇という非運の天皇の御神霊をお祀りされている神社ですが、「まり」の守護神として「精大明神」が祀られている事で、サッカーブームなどから修学旅行生が多くなりました。

こちらは崇徳天皇と淳仁天皇という非運の天皇の御神霊をお祀りされている神社ですが、「まり」の守護神として「精大明神」が祀られている事で、サッカーブームなどから修学旅行生が多くなりました。

近づいてみると2本の牙が見えます。

近づいてみると2本の牙が見えます。

そろそろ、今年の桜も終わりに近づいたと知る花ですね。

そろそろ、今年の桜も終わりに近づいたと知る花ですね。

おけさ

おけさ 境内の紅枝垂も葉桜です。

境内の紅枝垂も葉桜です。 胡蝶

胡蝶

お社の後ろが竹林になっていますから、そこからやってきたのでしょうが、すでに食べ頃を過ぎています。今頃は、掘り起こされているのでしょうか?気になるところです。

お社の後ろが竹林になっていますから、そこからやってきたのでしょうが、すでに食べ頃を過ぎています。今頃は、掘り起こされているのでしょうか?気になるところです。

平野妹背

平野妹背 突羽根

突羽根 御衣黄

御衣黄

庭桜

庭桜

これは何?

これは何?

松月桜

松月桜

枝が大きく広がっていて、お社が見えません。

枝が大きく広がっていて、お社が見えません。

早朝の広々として静かな境内は、とても爽やかです。

早朝の広々として静かな境内は、とても爽やかです。

染井吉野が終わり、紅枝垂が満開でした。

染井吉野が終わり、紅枝垂が満開でした。

この地に眠る多くの亡者も、深夜には目覚めて、花見の宴を催すのでしょうか?ちょっと想像してしまいました。

この地に眠る多くの亡者も、深夜には目覚めて、花見の宴を催すのでしょうか?ちょっと想像してしまいました。

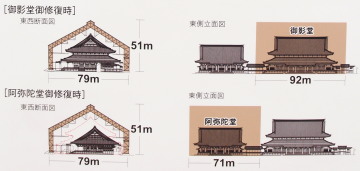

現在、本堂の修復工事の為、ちょっと写真を撮りにくい状態です。

現在、本堂の修復工事の為、ちょっと写真を撮りにくい状態です。

寝覚

寝覚

嵐山

嵐山

枝垂

枝垂

全体の紅枝垂の満開は何時頃になるのでしょう?1週間後で間に合うかどうか、お天気次第といったところです。

全体の紅枝垂の満開は何時頃になるのでしょう?1週間後で間に合うかどうか、お天気次第といったところです。

なんという花だったか、隣にいらしたご婦人に教えていただいたのに、忘れてしまいましたが、とても綺麗でした。

なんという花だったか、隣にいらしたご婦人に教えていただいたのに、忘れてしまいましたが、とても綺麗でした。

奥の枝垂れはかなり見頃です。

奥の枝垂れはかなり見頃です。

上ばかり見ていたら、誰か足に触ってるような?

上ばかり見ていたら、誰か足に触ってるような? 時々会う、ここの猫でした。

時々会う、ここの猫でした。

朝日が眩しいて、目ぇ開けられへん。

朝日が眩しいて、目ぇ開けられへん。 手前の枝垂れはまだ開花し始めたところでした。

手前の枝垂れはまだ開花し始めたところでした。

中のほうの紅枝垂

中のほうの紅枝垂 開花が始まったところでした。

開花が始まったところでした。 その隣の一本が、咲いていました。

その隣の一本が、咲いていました。

落ち着いた庭の佇まいがとても安らかな気持ちになる場所です。

落ち着いた庭の佇まいがとても安らかな気持ちになる場所です。

お隣の妙見宮さんの山桜

お隣の妙見宮さんの山桜

葉の色合いとのコントラストが綺麗ですね。

葉の色合いとのコントラストが綺麗ですね。

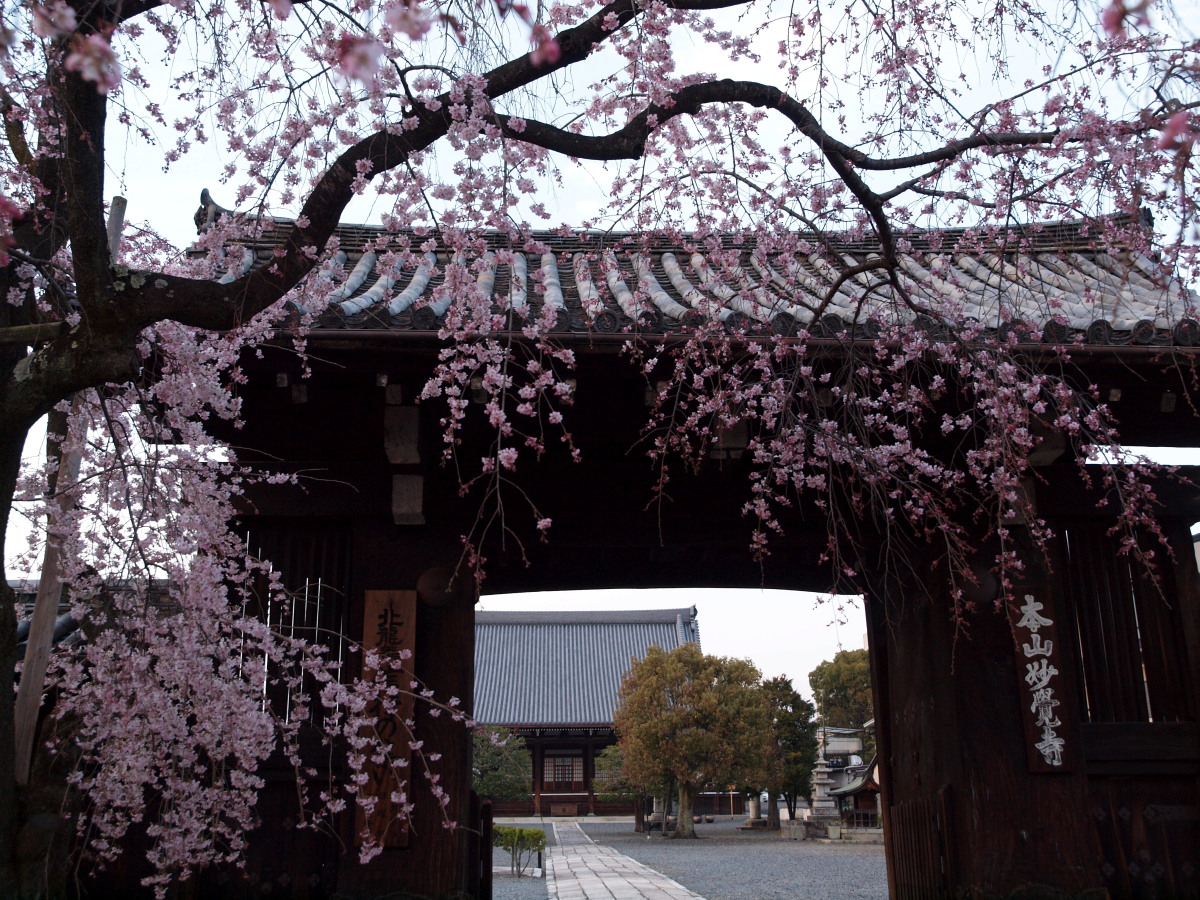

この桜は、昭和30年代に円山公園の枝垂れ桜の実生木(みしょうぼく:種から育った木)を植えたもので、円山公園の初代しだれ桜の「孫」にあたるそうです。

この桜は、昭和30年代に円山公園の枝垂れ桜の実生木(みしょうぼく:種から育った木)を植えたもので、円山公園の初代しだれ桜の「孫」にあたるそうです。

東門から入って、正門から出ました。クラッシックな建物は、いいですね。いつまでも残してほしいものです。

東門から入って、正門から出ました。クラッシックな建物は、いいですね。いつまでも残してほしいものです。 烏丸通りへ向かう途中の、平安女学院の桜も、校舎に映えて美しかったです。

烏丸通りへ向かう途中の、平安女学院の桜も、校舎に映えて美しかったです。

境内の中のも一本咲いている桜があるようです。

境内の中のも一本咲いている桜があるようです。

枝垂れに比べると、力強い印象です。

枝垂れに比べると、力強い印象です。

やっぱり青空だと、さくらも引き立ちますね。

やっぱり青空だと、さくらも引き立ちますね。

平日の朝の為か、人が少なくて、ゆっくりできます。

平日の朝の為か、人が少なくて、ゆっくりできます。

おかめさんです。

おかめさんです。

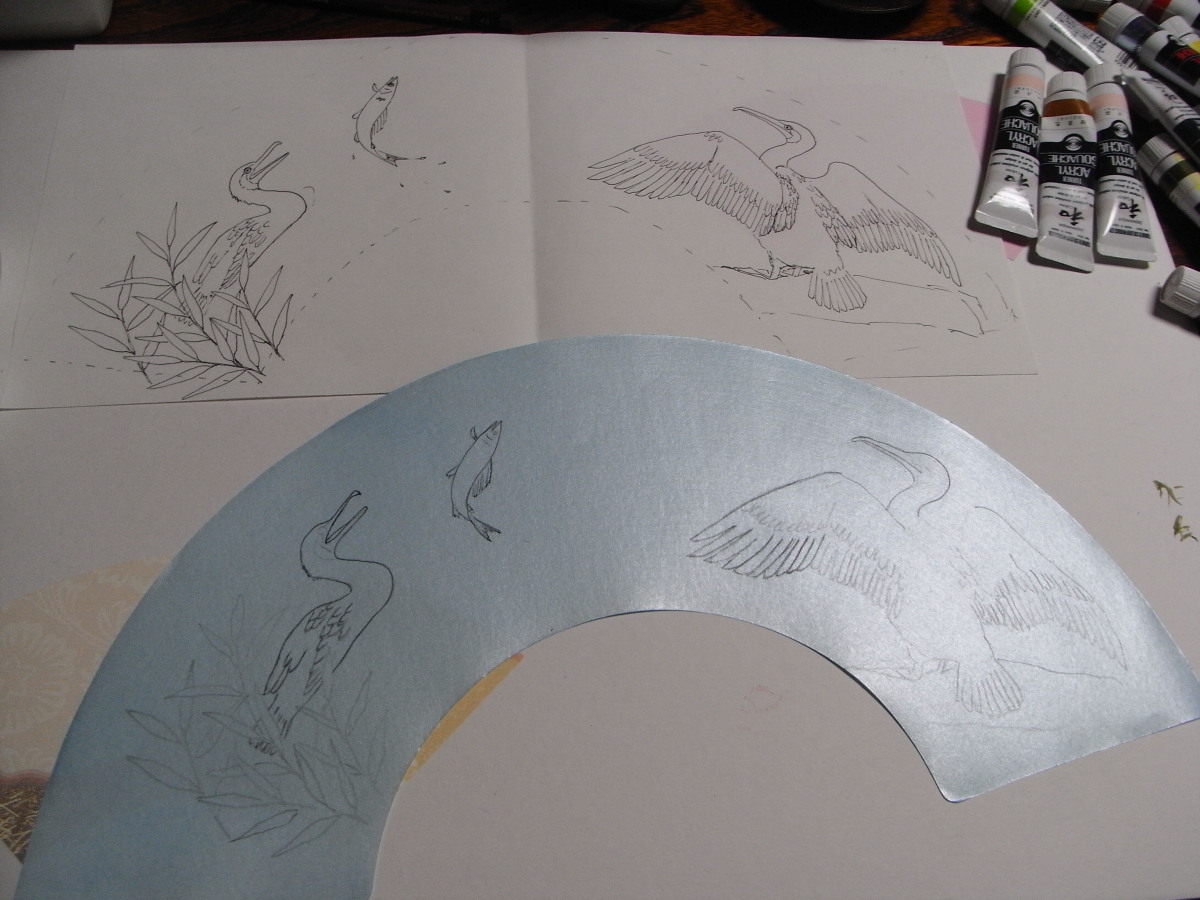

白鷺がやってきました。

白鷺がやってきました。

黒猫も登場です。

黒猫も登場です。

かにかくに祇園はこひし寝るときも

かにかくに祇園はこひし寝るときも

桜色と御所の金色の組み合わせは、なんとも雅です。

桜色と御所の金色の組み合わせは、なんとも雅です。

桃林は今が真っ盛りの様子です。

桃林は今が真っ盛りの様子です。

春の小川

春の小川

近衛邸跡の糸桜が見頃です。

近衛邸跡の糸桜が見頃です。

蕾ふくらむ かと思いきや…

蕾ふくらむ かと思いきや…

アーモンド

アーモンド

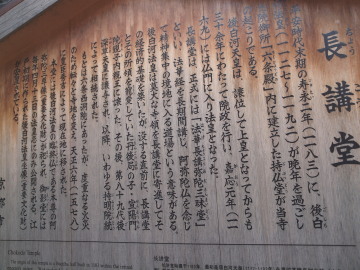

最初、東西向き合って堂宇があったそうですが、西向きの堂が廃絶したため、このような名前で呼ぶようになったようです。

最初、東西向き合って堂宇があったそうですが、西向きの堂が廃絶したため、このような名前で呼ぶようになったようです。

左手奥に大きな五輪の石塔があります。道真公の母、大伴氏を祀っているものです。

左手奥に大きな五輪の石塔があります。道真公の母、大伴氏を祀っているものです。 その手前奥にある古い石塔がお目当ての蜘蛛塚です。

その手前奥にある古い石塔がお目当ての蜘蛛塚です。

梅園は、散り初めているようですが、境内には、まだ多くの梅が咲いていて賑わっていました。

梅園は、散り初めているようですが、境内には、まだ多くの梅が咲いていて賑わっていました。

この地域は、蓮台野と呼ばれる古くからの葬場です。上品蓮台寺は応仁の乱の後、復興し、12の子院を造った事から、俗に十二坊と呼ばれています。こちらの墓地に源頼光朝臣の塚があります。

この地域は、蓮台野と呼ばれる古くからの葬場です。上品蓮台寺は応仁の乱の後、復興し、12の子院を造った事から、俗に十二坊と呼ばれています。こちらの墓地に源頼光朝臣の塚があります。

謡曲「土蜘蛛」でおなじみの源頼光の邸がここにあったのですねぇ。なんとも怪しい気配がするような・・・。

謡曲「土蜘蛛」でおなじみの源頼光の邸がここにあったのですねぇ。なんとも怪しい気配がするような・・・。

ここは、石段を上がっていかなくてはいけません。

ここは、石段を上がっていかなくてはいけません。 説明書によれば、徒歩3分ということなので、意を決して(そんな大層な事ではありませんが)上がってみました。階段途中で、休憩して、横を見ると、かつて焼き払った比叡のお山が見えました。

説明書によれば、徒歩3分ということなので、意を決して(そんな大層な事ではありませんが)上がってみました。階段途中で、休憩して、横を見ると、かつて焼き払った比叡のお山が見えました。

人生50年を待たずに、48歳で死んでしまったのですが、普通の人の何倍ものスピードで大急ぎで生きた人生だったような気がします。

人生50年を待たずに、48歳で死んでしまったのですが、普通の人の何倍ものスピードで大急ぎで生きた人生だったような気がします。

部外者1人だけというのは、なにやら気後れして、写真も撮りにくい感じがしたのですが、大江先生に手招きしていただいて、玉ぐし奉納までしてしまいました(*^^*)

部外者1人だけというのは、なにやら気後れして、写真も撮りにくい感じがしたのですが、大江先生に手招きしていただいて、玉ぐし奉納までしてしまいました(*^^*)

本隆寺は、尼寺五山の1つに数えられる禅宗のお寺、景愛寺の旧跡と伝えられています。開山は如大和尚。出家前の名は、城陸奥守泰盛の娘で、千代野姫といい、金沢越後守貞顕の妻となり、その後、足利讃岐守貞氏の夫人となった人です。鎌倉では、仏光国師に師事、京では、東福寺の聖一国師に師事したそうです。その如大和尚が、悟りを開いたという井戸が、こちらに残っています。

本隆寺は、尼寺五山の1つに数えられる禅宗のお寺、景愛寺の旧跡と伝えられています。開山は如大和尚。出家前の名は、城陸奥守泰盛の娘で、千代野姫といい、金沢越後守貞顕の妻となり、その後、足利讃岐守貞氏の夫人となった人です。鎌倉では、仏光国師に師事、京では、東福寺の聖一国師に師事したそうです。その如大和尚が、悟りを開いたという井戸が、こちらに残っています。

右手はお稲荷さん

右手はお稲荷さん

本堂は1788年(皇紀2448)天明8年の天明の大火で類焼し、それ以後、再建されていないようです。

本堂は1788年(皇紀2448)天明8年の天明の大火で類焼し、それ以後、再建されていないようです。

宝鏡寺の北に隣接して、浄土宗の大慈院が、明治初期までありましたが、今はこちらに受け継がれています。応仁の乱の火付け役となった日野富子が出家して妙善院となり、この大慈院に入ったことから、日野富子の木像も祀られています。宝鏡寺第15代世渓山禅師は、義政と富子の息女でもあるようです。

宝鏡寺の北に隣接して、浄土宗の大慈院が、明治初期までありましたが、今はこちらに受け継がれています。応仁の乱の火付け役となった日野富子が出家して妙善院となり、この大慈院に入ったことから、日野富子の木像も祀られています。宝鏡寺第15代世渓山禅師は、義政と富子の息女でもあるようです。

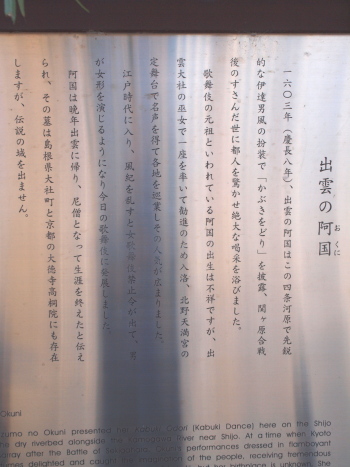

太夫登場

太夫登場 まずは、雅楽の奉納です。

まずは、雅楽の奉納です。

観客はいっぱいで、痺れてきた足の向きを変えるのも一苦労です。後ろの方では、不満のブーイング騒ぎです。

観客はいっぱいで、痺れてきた足の向きを変えるのも一苦労です。後ろの方では、不満のブーイング騒ぎです。 3曲演奏されました。

3曲演奏されました。

♪梅は咲い~たか♪

♪梅は咲い~たか♪

やや、盛りを過ぎた感じもしますが、薄桃色が綺麗です。

やや、盛りを過ぎた感じもしますが、薄桃色が綺麗です。

こちらの枝垂れ梅は、芳しい香りを放ちながら、なんとも風情がある感じです。

こちらの枝垂れ梅は、芳しい香りを放ちながら、なんとも風情がある感じです。 ピンクの花びらが、愛らしいです。

ピンクの花びらが、愛らしいです。

激写!?

激写!?

満足したのか、飛んでいってしまいました。

満足したのか、飛んでいってしまいました。

わずかに開いているのも

わずかに開いているのも

また、桜の時期に、訪れることにしましょう。

また、桜の時期に、訪れることにしましょう。

鳩の集団うたた寝

鳩の集団うたた寝

玄関を入ったところに、つわぶきが今が盛りと咲いていました。

玄関を入ったところに、つわぶきが今が盛りと咲いていました。

ちょっと芙蓉の葉の緑とのコントラストが強烈な感じなので、しっとりとした芙蓉で お口直し

ちょっと芙蓉の葉の緑とのコントラストが強烈な感じなので、しっとりとした芙蓉で お口直し

最後はお獅子の登場です。

最後はお獅子の登場です。

終盤で、土蜘蛛が出てきて、糸をぱーっと撒いて、獅子と戦うわけですが、シャッター押すの早すぎで、糸は矢印の先に点々とあって、まだ広がっていません。(((^_^;)次の瞬間を撮ろうとあせって、余計なときに押してしまい、肝心の瞬間に、フラッシュが間に合わず、シャッターが切れずに、終わってしまいました。しまりのないエンディングです(- - ;)・・・。

終盤で、土蜘蛛が出てきて、糸をぱーっと撒いて、獅子と戦うわけですが、シャッター押すの早すぎで、糸は矢印の先に点々とあって、まだ広がっていません。(((^_^;)次の瞬間を撮ろうとあせって、余計なときに押してしまい、肝心の瞬間に、フラッシュが間に合わず、シャッターが切れずに、終わってしまいました。しまりのないエンディングです(- - ;)・・・。

金戒光明寺 蓮池

金戒光明寺 蓮池

〔鬼の念佛〕

〔鬼の念佛〕

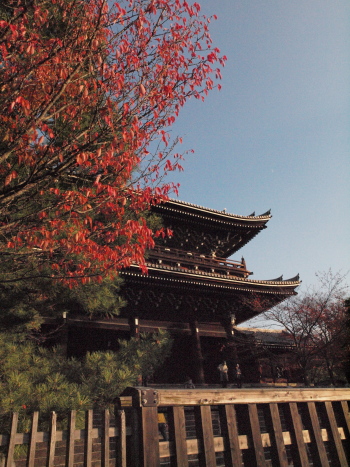

おまけに 真如堂

おまけに 真如堂

御衣黄桜

御衣黄桜

普賢象桜

普賢象桜

鯉のぼりが青空に気持ちよさげです。

鯉のぼりが青空に気持ちよさげです。

神龍池では、やんちゃ盛りのひな達が元気に泳ぎ回っていました。

神龍池では、やんちゃ盛りのひな達が元気に泳ぎ回っていました。

親、兄弟の呼びかけと、はらはら見守る人々の声援の中、自力で池に戻りました(^_^)v

親、兄弟の呼びかけと、はらはら見守る人々の声援の中、自力で池に戻りました(^_^)v

妙心寺 境内

妙心寺 境内

退蔵院

退蔵院

御所

御所

螺旋洞桜 すでに、散ってました。

螺旋洞桜 すでに、散ってました。

4月14日

4月14日

雨宝院

雨宝院

千本釈迦堂

千本釈迦堂

ふくろうさんの命名によるところの『螺旋洞桜』です。満開はもう少し先です。

ふくろうさんの命名によるところの『螺旋洞桜』です。満開はもう少し先です。 お花見のはしごでした。

お花見のはしごでした。

天神さんも雲に乗り、梅見にいらしてました?

天神さんも雲に乗り、梅見にいらしてました?

降る雪に 色まどはせる 梅の花 うぐひすのみや わきてしのばむ 菅原道真

降る雪に 色まどはせる 梅の花 うぐひすのみや わきてしのばむ 菅原道真 花と散り 玉と見えつつ あざむけば 雪ふるさとぞ 夢に見えける 菅原道真

花と散り 玉と見えつつ あざむけば 雪ふるさとぞ 夢に見えける 菅原道真 小雪のちらつく中、上七軒の綺麗どころによる野点は、あまりにも長い行列で、パスしました。よって、写真は撮れなかったので、イラストでお茶を濁しておきます。

小雪のちらつく中、上七軒の綺麗どころによる野点は、あまりにも長い行列で、パスしました。よって、写真は撮れなかったので、イラストでお茶を濁しておきます。